#Novel

小倉孝誠さん推薦①

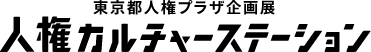

痛みのペンリウク 囚われのアイヌ人骨

土橋芳美

民族的マイノリティーの

過去から現在に至る悲劇を語る。

アイヌは北海道の先住民で、独自の言語と文化と生活様式をもっていた。しかし明治政府の同化政策により、それらを次第に奪われていく。そこには、民族的マイノリティーへの配慮の乏しさを見ることができる。その一例が、ある大学が貴重な人体標本として収集したアイヌの人骨を返却していないという出来事である。子孫の一人である著者はそのことから出発して、今は亡きペンリウクという人物の口を借りるという形で、アイヌの過去から現在に至る悲劇を語る。短い作品だが、叙事詩のように読者に語りかけてくる。

-

『痛みのペンリウク 囚われのアイヌ人骨』土橋芳美 草風館 2017年

#Novel

小倉孝誠さん推薦②

JR上野駅公園口

柳美里

社会の周縁に追いやられる人々への

認識を新たにしてくれる一冊。

1950~60年代、日本が高度経済成長を謳歌した時代、その経済成長を支える労働力として貢献したのが、地方の農村部から大都市に働きに来た出稼ぎ労働者たちだった。この作品は、その時代に福島県から東京に出稼ぎに来たシゲちゃんという男を主人公にして、上野公園とその周辺を舞台にしながら、ホームレスたちの生活と心情を描く。ホームレスになるのを、彼らだけの責任に帰すことはできない。経済や社会の構造、家族や地域共同体のつながりの薄さなども絡まる。ホームレスとして社会の周縁に追いやられる人々への認識を新たにしてくれる小説である。日本にいる外国人労働者へのわれわれの見方にも一石を投じてくれる。

-

『JR上野駅公園口』柳美里 河出書房新社 2014年

#Novel

小倉孝誠さん推薦③

苦海浄土(全三部)

石牟礼道子

水俣病から新型コロナウイルス感染症まで、

病から生まれる人権課題を考える。

高度経済成長期の日本では、その代償のように各地で深刻な公害が発生した。そのうちのひとつが水俣病である。九州の水俣湾沿岸に住む人々のあいだに謎の病が広がり、さまざまな障碍を引き起こした。工場の廃液に含まれる有機水銀が原因だったが、当初は理由が分からなかったため、患者たちは冷たい差別や偏見にさらされた。『苦海浄土』は、著者が患者たちに寄り添い、彼(女)らの言葉に耳を傾け、その思いと現実を独特の言葉で表現した日本文学の傑作であり、世界的にも評価が高い。ハンセン病、エイズ、そして現在の新型コロナウイルス感染症など、病とそれへの対策は、私たちが人権問題を考える好い機会になるだろう。

-

『苦海浄土』石牟礼道子 河出書房新社 2011年

-

池澤夏樹=個人編集『世界文学全集』第3集

#Novel

小倉孝誠さん推薦④

絵本 星の王子さま

サンテグジュペリ(池澤夏樹 訳)

人間が「他者」と出会う意味、

共存するために何が必要なのかを問う。

世界中でもっとも読まれている本のひとつと言われる作品の絵本版。邦訳は数多くあるが、本作は原書の一部を割愛して絵本仕立てになっている。自分が生まれ育った星を離れ、いくつかの星で風変わりな人間たちに出会った後、星の王子さまは地球にたどり着き、小説の語り手である「ぼく」と出会う。この作品では、何か深刻な差別や人権問題が直接論じられているわけではないが、人間が「他者」と出会うとはどういう意味なのか、その他者を尊敬し、共存するためには何が必要なのかを問いかける。一見したところ童話の様相を呈しているが、愛、友情、共感、ケアの倫理などについて深く考えさせてくれる傑作である。

-

『絵本 星の王子さま』サンテグジュペリ(池澤夏樹 訳)集英社 2006年