ときには、社会のルールをうたがってみよう

熊谷研究室

「なんだかおかしい」を見すごさないで

学問や科学の発展にともない、社会はどんどん変化しています。そうした変化から生まれる新しい課題や問題にとりくんでいるのが、東京大学先端科学技術研究センターです。熊谷晋一郎(くまがや しんいちろう)先生がひきいる熊谷研究室では、“障害”を、多様な心や体のとくちょうと、環境との間に生じるまさつととらえ、多様な人たちが職場で活躍するために会社(組織)はどうあるべきか? ということを研究しています。

「あらかじめ決められた法律やルール、習慣について、『なんだかおかしいな』とモヤモヤしたことはありませんか? そのモヤモヤを解消するための研究が、“当事者研究”*1なんです」。熊谷先生は生まれつき脳に障害があり、首から下がほとんど動きません。そのため、生活の多くの場面で介助を必要とします。医師をこころざし、研修医として病院ではたらきはじめましたが、身体が不自由なためにうまくいかないことも多かったと言います。

「〜でなければならない」と決めつけないで

「そんな中でも、私ができること・できないことをつつみかくさず話したり、ミスが起きたときに“人”を責めるのではなく、ミスの“原因”や背景をみんなでかんがえ改善していこうという空気になれたとき、私のはたらきにくさが徐々にうすれていったのです」。熊谷先生の身体はあいかわらず動きませんが、まわりが変わったことで、熊谷先生の医師としてのあらたな能力が掘りおこされました。たとえば、患者がうまく言葉にできない痛みの感覚などはほかの医師よりも的確に理解し、アドバイスできたのです。医師であり、同時に脳性まひ患者という病気・障害の「当事者」であることが、医療のクオリティを高める可能性につながりました。

「医者は万能でなければならない、ましてや病気や障害を抱えた医者など役に立たない、と私自身もどこかで思いこんでいました。でも、何かになりたいと努力している人が病気や障害のせいで思うような仕事につけないとしたら、社会のほうがまちがっているのではないか? とずっとモヤモヤしていたんです。そんなとき当事者研究にであい、病院のポジティブな変化を目のあたりにして、これは他の職場にもあてはまるんじゃないかと思い、医療から研究のフィールドにうつりました」。

それは「自分が働く場所を強くする」こと

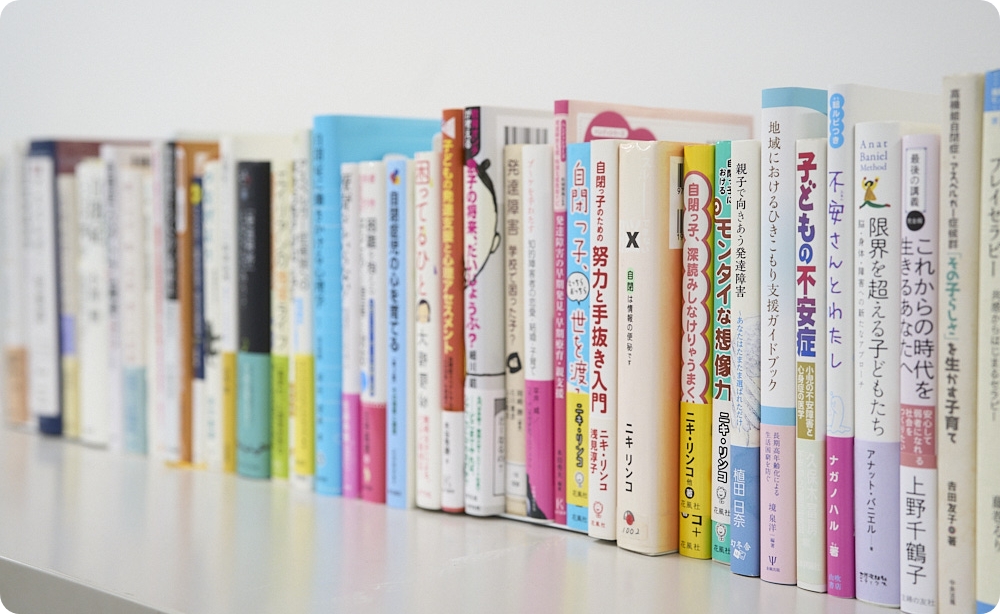

誰しも、自分の中にある悩みや不安が職場の常識とずれていると感じてモヤモヤしたことはあるでしょう。それがはっきりとした“障害”と呼ばれなくても……。そうしたモヤモヤをはきだし共有することで、結果的に自分の所属する組織が強く持続可能な場所になっていく。そのために、当事者研究は有用なのだと熊谷先生は言います。

そんな場所こそが、「はたらくフロンティア」なのかもしれませんね。

*1当事者研究…人が抱える病気や障害に対して、専門家ではなく、当事者自身が他者にわかるように自分の体験を語り、周囲との関係を再構築する作業

※本記事の内容は2022年12月時点のものです。