本文

作品が評価されても、差別される当事者に届かなければ意味がない

TOKYO人権 第99号(2023年8月31日発行)

インタビュー

Profile

安堂 ホセ(あんどう・ほせ)さん

1994年東京都生まれ、在住。28歳。『ジャクソンひとり』で第59回文藝賞を受賞しデビュー。第168回芥川賞(1月19日発表)の候補作にもノミネートされた。

『文藝』2020年秋季号の特集「覚醒するシスターフッド」に感激し、初小説『赤青坂黄色闇』を第58回文藝賞に応募。最終候補に残るが惜しくも落選。晴れて今年本作で同賞を受賞し、デビューを果たす。映画好きで、自ら製作も手がけたが、「一人で気が済むまで作れる表現の方が合っている気がして」シナリオから小説に移行。

マイノリティとして表現することを諦めざるを得なかった

映画への傾倒から、「映像のような小説」が生まれた

自分が創作を志した動機は、世の中になにかを訴えたいという気持ちよりも、創作を通じて、自分の内面にあるビジョンを具体化したいというような欲求だったと思います。もちろん、世の中について思うところがなかったわけではありませんが、2010年代の日本に身をおいていると、マイノリティであることを前提とした表現が伝わるとは思えず、諦めざるを得ませんでした。

表現の手段として、もともと関心があったのは映画でした。10代の頃は毎日のようにレンタルショップで映画を借り、映像の世界にのめり込み、いつか自分でも映画を作りたいと考えていました。

しかし、映画の製作には大勢のスタッフが必要なうえ、商業作品ではない自主製作となると、スタッフ全員にマイノリティについての前提から、作品中のキャラクターの行動の意味、そしてなぜそれを描きたいのかという私個人の動機まで共有してもらう必要があり、「仲間を探す」という点で圧倒的に不利でした。そのなかで、あるとき、「小説なら一人で自由に創作できる」と気がつきました。

2022年に発表した小説『ジャクソンひとり』は、「映像を観ているような小説」「映画のシナリオのようだ」という感想を多くいただきました。映像に夢中だった経験から、物語を組み立てる土台が映像式になっているのだと思います。もしかすると私の小説の中では映像的なビジョンが主役で、言葉はそのビジョンを伝える補佐のような役割を果たしているのかもしれません。

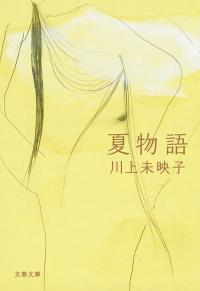

生き方を示唆された小説家との出会い

小説家で最も影響を受けたのが川上未映子(かわかみ・みえこ)さんで、小学生の頃から読んでいます。デビュー直後の川上さんの作品には、現在の作風とはまた異なる、実験的な詩作などもありました。それらの作品のすべてを幼い頃の自分が理解できたわけではありませんが、それでも強く惹きつけられました。

川上さんの著作や生き方から学べることは沢山ありました。自分が内面で抱えているものへの向き合い方、極め方しだいでそれを生業にできる可能性があることを知りましたし、人生で納得のいかない事態に直面しても、この人のフィルターを通してなら楽しめるのではないかと感じたこともありました。

結果的に小説を書くことが向いていた

初めて小説を書こうと思ったきっかけは、大人数でひとつのものを製作することの困難を感じ、自分一人で創作できる表現手段を選んだという消極的なものでした。

しかし、小説を書いていくうちに、言葉は最初の着想を超えて、より深くまで表現できることがわかってきました。例えば私の小説ではコアになる事件が登場することがありますが、事件は、それ自体はひとつの現象に過ぎないから、ふつうは報道やSNSを通じて多数決的な解釈に固定されていきますよね。いくら現象そのものにインパクトがあっても、ただそれを記録しただけではあっという間に多数派に意味付けをされてしまう。そのとき、映画のようにカットワークや俳優を通して物語を説明するより、言葉を使って描写そのものに自分の解釈を流しこむほうが、私には向いていたのだと思います。

マイノリティ表象が評価されるとき誰がそれを消費しているのか

「LGBTQ」と包括される性的マイノリティ(少数派)については、少しずつ周知されるようになってきました。私の小説を含め、映画やテレビドラマなどの物語にも題材として扱われることが多くなりました。しかし、それらの物語が本当に当事者に届いているのかは疑問があります。

最近話題になった、ゲイの男性を主人公にした映画でも、インターネット上での感想を読む限りでは、主演俳優のファンが「ほっこりした」とか、「演技力がある」というような感想を語っているものばかりでした。作品が話題になるだけでは、マイノリティの当事者にとって、なんら見返りにならないケースも多いですし、そもそも尊厳や権利も保たれていないのにほっこりなんてさせたくない(笑)。

そのような作品が、マジョリティ(多数派)の人々のあいだでいくらもてはやされても、当事者が渇望するような作品であるかどうかは全く別の問題です。

日本語という言語の構造の中に差別が組み込まれている

「黒人」という言葉に代わる日本語はなぜないのか

『ジャクソンひとり』の作中で、登場人物が「黒人」という言葉を問題視するセリフがあります。日本語では「黒人」や「白人」という言葉が使われる一方で、「黄人」なんて言葉はありませんから、「黒人」という日本語は、英語の「Black」とはイコールではない。いわば、「黒人」はマジョリティが自らの存在や属性を棚上げして、他者を指し示す言葉です。このような視点の提示に対して、必ず「じゃあ、どう呼べばよいのか」という反論がされます。「代案のない批判だ」ということですね。しかし、ここで考えなければいけないのは、代わりの呼び方が存在せず、ほかに呼びようがない事態がずっと変わっていないのは何故かということです。

これは、日本語が、ある種の属性を持つ人を、差別せずに表現することができなくなっているからではないでしょうか。例えば、「ご主人」や「奥様」といった言葉も、男性を優位に、そして、女性を劣位に置く性差別的な力関係を前提にしていますよね。このように、言語の構造の中に差別が組み込まれていること、さらにそのことに全く不都合を感じていない人が圧倒的に多いことを示しているのではないでしょうか。

小説には、既存の言葉に、膨大な描写を通じて新しい概念やイメージを付け加えられる可能性があります。例えば日本語で「ジャクソン」と聞いたとき、大多数が真っ先に思い浮かべるイメージの中に、『ジャクソンひとり』が新しい何かを付け加えられるとしたら、それも小説のやりがいなのかもしれないと最近は考えています。

代弁することが乗っ取りになっていないか

当事者が当事者の視点を用いて小説を書くだけで、ある属性を代表しているかのように見えがちです。そのように見られることが増えるにつれて考えるようになったのは、誰かの立場を代弁しようとする行為は、ともすればその「誰か」の立場やその考えを横取りすることになりかねないということです。

人権運動の歴史を見ていても、マイノリティのなかでも更にマイノリティとされる人々が掲げた主張やスローガンを、もう少し大きなコミュニティが横取りしてしまうことがあります。

たとえば、性的マイノリティの人々を侮蔑する意味合いを含んでいた「クィア」という言葉から、その否定的なニュアンスを取り除いたのは、まさに差別を受けている人々でした。異性愛やジェンダーバイナリ(男と女に二分すること)を規範とする社会に対して、自分たちを言及する際に、肯定的に、かつ過激に表す言葉として「クィア」と自称するようになったそうです。

しかし、個人が自身のことを「私はクィアだ」とは言えても、例えば、LGBTQのなかでシスジェンダー(出生時の身体の性をもとに割り当てられた性と自認する心の性が同一である人)ばかりの団体を指して「クィアの団体」とすると、本当にそうとしか名乗れない誰かへの乗っ取りになっている可能性がありますよね。

アメリカのプライドパレード※の歴史においても、白人男性層が主導権を握って有色人種を排除したり、社会に受け入れられやすくする目的でマイノリティ内のトランスジェンダーを差別したりしたケースがあったといいます。

誰かの代弁をしているつもりでも、逆にそうした人の語りや居場所を横取りしていることになっていないかということは、自分の活動についても気にしています。

一人の読者のなかに複合的な視点があった

『ジャクソンひとり』に、さまざまな人々からの反響があったことには驚きました。この作品を出版した当初は、ほとんどの読者には受け止められず、無視されてすぐに消えると思っていました。日本国内の読者の多くはこの物語について「非当事者」、作中でいえば「モブ側」なのではないかと思っていました。

けれど実際には、部分的に共感したり、別の部分に新鮮さを感じたり、あるいはジャクソンたちとは全く別の立場にいるはずなのに同じような絶望に陥っている方もいたし、一人の読者のなかにも複合的な視点があることがわかりました。作品についての感想はあまり臆せずによく検索しています。

とはいえ、当事者の人に読んでいただくことにはいつも緊張感があります。今回、性的・人種的マイノリティの読者に「こういう小説をもっと読みたい」と渇望してもらえたことが本当に嬉しかった。

前例のないことをすると、はじめは必ずその一例が全体の総意であり結論であるかのような構図を作られがちです。現実は理念ではないので『ジャクソンひとり』が反響の面で失敗してしまえば、出版社が同じ属性の作家を「売れない」と判断し、今後もっと優れた作品が出てこなくなることもあり得る。これは綺麗事ではなくて、自分の次回作が出せなくなる可能性にも直結しています。

最近知り合った、書店に勤めている若い人がいるのですが、その人は政府関係者によるLGBTQへの差別発言が問題になったとき、それを批判する立場から関連本を集めた特設コーナーを作っていました。自分の職業的な役割のもとで闘うことを恐れない人がいて、そのように、それぞれの場所で闘っている人にはいつも力づけられています。

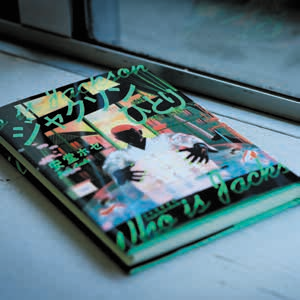

『ジャクソンひとり』

安堂 ホセ 著(河出書房新社)

小説を書いたことで新たに人と出会った

小説を発表したことをきっかけにさまざまな人と会い「こんなことが実際に起きるのか!」と驚くことも沢山ありました。音楽でもダンスでも、創作をしている当事者と出会って、お互いの創作物を分かち合えるのは本当にうれしいです。やっと夢が叶ったと感じますし、自分の新しいモチベーションにつながっています。

業界内での個人的な達成も大事だけれど、「誰がそれを評価しているのか」を考えたとき、マジョリティからのフックアップ(有名な人物が無名の状態である者を自分の発信力を使って広く紹介し、自分と同じように有名にすること)を待つのも少し寂しいし、マイノリティ間だからこその共感や齟齬(そご)をやりとりできる人が業界にいてくれたら心強いなと思います。

このインタビューが掲載される頃には、文芸誌に小説の新作が発表されているはずです。とてもやりがいを覚えた作品で、当事者の方も、それ以外の方もきっと楽しんでもらえると思います。

※ 性的少数者の存在や人権を訴えて街道を練り歩くアピール。性的少数者の社会運動の場となってきた。

インタビュー 村上 由鶴・田村 鮎美(東京都人権啓発センター 専門員)

編集 杉浦 由佳

撮影(表紙・2〜6ページ) 百代

安堂さんのおすすめ書籍

右/『感受体のおどり』黒田 夏子 著(文藝春秋)

左/『夏物語』川上 未映子 著(文藝春秋)

Copyright © Tokyo Metropolitan Human Rights Promotion Center. All rights reserved.