本文

知っておきたい 「カミングアウト」と「アウティング」

TOKYO人権 第98号(2023年5月31日発行)

JINKEN note/コラム

カミングアウトとアウティングに対する社会の動き

“ 多様な性” それぞれが平等に扱われる社会の実現に向けて求められているものとは?

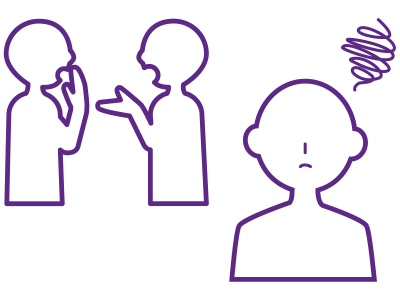

「アウティング」という言葉をご存じでしょうか。「カミングアウト」とは、主に性的マイノリティが「自らの性のあり方を自覚し、他者に開示すること」を意味するのに対し、「アウティング」とは、「本人の性のあり方を同意なく第三者に暴露すること」をいいます。厚生労働省の委託調査※1によると、「カミングアウト」の「言葉も意味も知っている」と回答した人の割合が79・7%であるのに対し、「アウティング」は6・7%にとどまるとの報告があります。この認知度の差はどうして生じているのでしょうか。「アウティング」の問題点とはどのようなものでしょうか。

性的マイノリティに関する情報を発信する、一般社団法人fair代表理事の松岡宗嗣(まつおかそうし)さんにお話を伺いました。

「アウティング」の問題点

「アウティング」という言葉の認知度が低いのは、「多くの人が性的マイノリティを身近に感じていなかったり、暴露されることでいじめやハラスメントに繋がってしまうなどの問題が認識されていないことが背景にあると思います」と、自身の経験を踏まえ、松岡さんは言います。

性的指向や性自認の情報は「『たいしたことない』、『言ってもいいでしょう』と軽くとらえられがち」と松岡さん。性的マイノリティに対する差別や偏見が潜む社会では、「おもしろそう」、「人と違う」というゴシップとして情報が広がってしまうことが少なくありません。

「アウティング」禁止のきっかけと社会の動き

2015年8月、一橋大学の法科大学院に在籍する学生が、同性愛者であることを同級生にアウティングされ、大学敷地内で転落死するという事件が起きました。同事件の裁判では、アウティング行為は、「人格権ないしプライバシー権等を著しく侵害するものであって、許されない」とされ、不法行為であることが明確に示されました。

この事件がきっかけとなり、2018年4月に一橋大学のある国立市で「アウティングの禁止」を明記した条例が施行されたほか、2022年4月から、改正労働施策総合推進法(パワハラ防止法)により、大企業に続き、中小企業にも防止対策が義務付けられるなど、社会は少しずつ変わり始めました。現在、アウティングの禁止、及びカミングアウトを強制・禁止してはならないことを条例で規定しているのは、21自治体※2と増えつつあります。

大事なことは…

アウティングは、結果的に対象となった人の居場所を奪うばかりか、重大な人権侵害につながりうるという認識が、今後も広まっていくことが望まれます。情報を受け取った側は、それを勝手に第三者に伝えるのではなく、情報を共有しても良い範囲などについて「本人への確認を徹底することが大事」だと松岡さんは話します。

カミングアウトをする、しないは本人の自由と言えることから、「カミングアウトの自由が個人の権利として守られるよう、アウティングはしてはならないという原則を示すことがきわめて重要」と松岡さんは伝えています。

性のあり方は多様で、それぞれが平等に扱われる社会の実現が望まれます。そのためには、性のあり方について、思い込みや社会の制度、文化、規範を捉え直すということが今、求められているのではないでしょうか。

松岡 宗嗣さん(まつおか・そうし)

インタビュー・執筆 山田 真結(東京都人権啓発センター 専門員)

※1『 令和元年度 厚⽣労働省委託事業 職場におけるダイバーシティ推進事業 報告書』

(参照元 [PDFファイル/28.29MB])

※2(⼀財)地⽅⾃治研究機構ウェブサイト『性の多様性に関する条例』

(参照元 http://www.rilg.or.jp/htdocs/img/reiki/002_lgbt.htm<外部リンク> )

Copyright © Tokyo Metropolitan Human Rights Promotion Center. All rights reserved.