本文

ろう者ならではの才能や文化があることを、伝え続けていきたい

TOKYO人権 第97号(2023年2月28日発行)

インタビュー

Profile

米内 山明宏(よないやま・あきひろ)さん

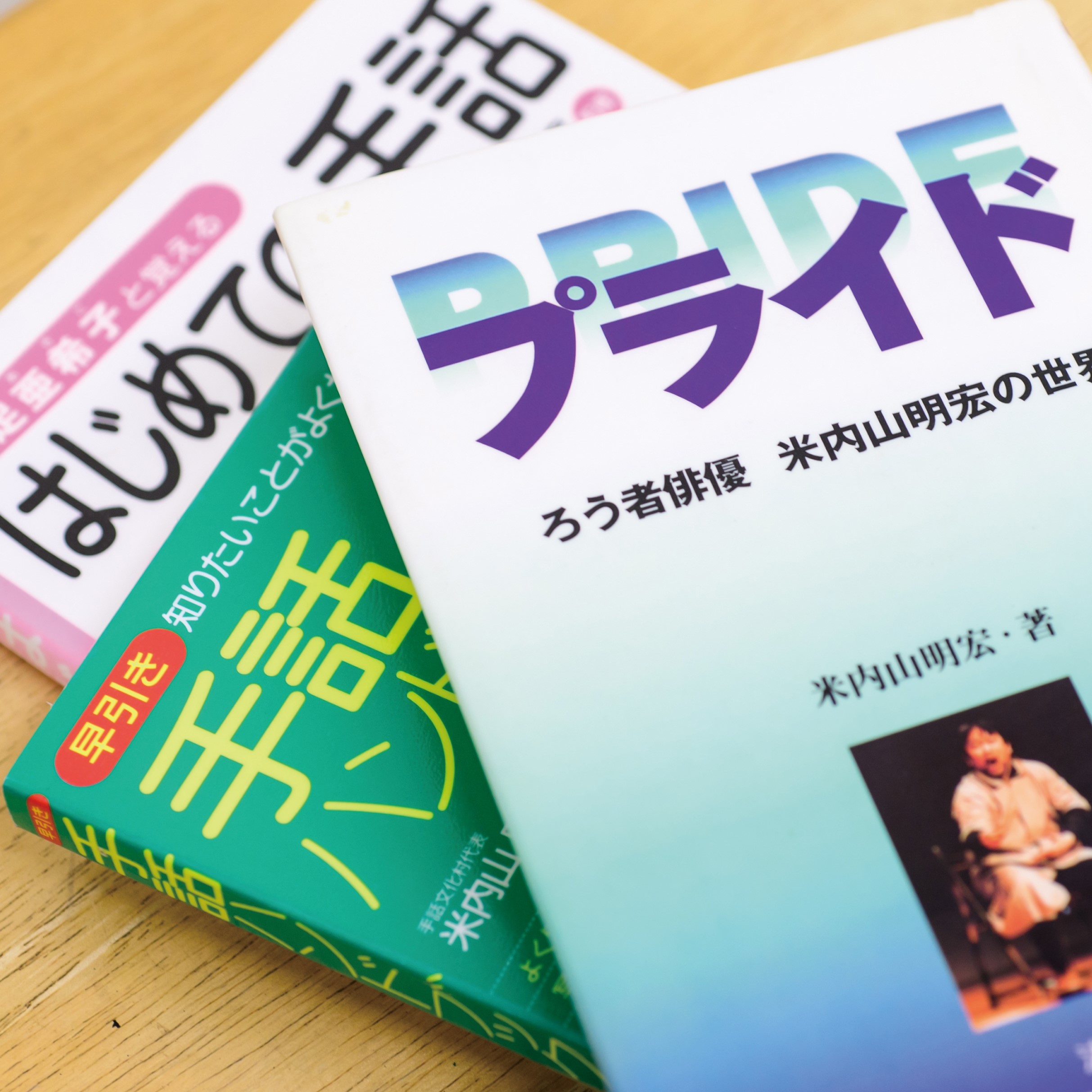

1952年-2023年。ろう者、俳優、演出家、手話弁士、日本ろう者劇団(トット基金付帯劇団)前代表及び顧問。学校法人明晴学園初代理事長。東京都生まれ。先天性ろう。ろうの両親を持ち、ネイティブサイナー(手話の母語習得者)。東京教育大学(現・筑波大学)附属ろう学校美術科卒業。アメリカデフシアター・プロフェッショナルスクールに留学。1980年、日本ろう者劇団の設立に関わる。1987年、文化庁芸術祭賞受賞(手話狂言「瓜盗人」)。1999年、ろう者の女性が主人公として登場する映画『アイ・ラヴ・ユー』にて、大澤豊氏とともに監督として映画製作。NHK教育テレビ『みんなの手話』講師出演。2013年6月より、ろう者と聴者のプロレス団体HEROの最高顧問就任。演劇、映画、テレビなど手話監修を数多く手がける。元有限会社手話文化村代表取締役。著書に『手話は語る』(評伝社)『プライド』(法研)、『手は何のためにあるか』『口は何のためにあるか』(以上風人社)、『てではなそう』(柏書房)ほか手話関連書籍多数。

「手話ができないなら辞めろ」と、ろう学校の教師に詰め寄った両親

私はろうの両親のもとに生まれ、手話で育てられました。私たちのような、両親も子どももろう者の家族は「デフファミリー」と呼ばれます。私が通っていたろう学校には、ろう者の両親を持つ同級生はひとりもいませんでした。当時は、ろう者の夫婦が子どもを持つことを良しとしなかったという時代背景もあります。

ろう学校の保護者参観日に、私の両親は人一倍お洒落(おしゃれ)をしてやってくるので、同級生の間で「かっこいい」と評判でした。両親いわく、ろう者の子どもたちに「ろう者でも、豊かに暮らせる大人になれるのだ」という希望を持たせたい、そのためだったそうです。

家に遊びに来た同級生を分け隔てなく歓待した母は、同級生たちに懐かれ、私の家では毎週のように「お泊り会」が開かれました。両親が聴者(聴力を持つ人)だと手話が通じないことが多く、ろう者の子どもは一番身近な両親とさえ、十分なコミュニケーションがとれません。そのため、寂しい思いをすることが多く、私は同級生に羨まし(うらやまし)がられていました。両親がろう者だったことで、手話で濃密な会話ができる環境で育ったことは、本当に幸せなことでした。

両親は、ろう者であることに全く引け目を感じるどころか、とても強い人たちでした。保護者参観の席で、先生が手話を理解できないと知ると、「手話ができないのなら、ろう学校で教える資格がない」と詰め寄ったことがありました。

デパートのレストランで食事をしていたときにも、筆談で注文をしていた私たち家族を好奇の視線で見ていた他の客に、母が「なにを見ている。なにがおかしい」と食って掛かっていったこともありました。

両親の旺盛な反骨精神は、私に大きな影響を与えました。ろう者であること、ろう者である私たちが十分なコミュニケーションをするために手話で対話すること、あるいは聴者と筆談すること、それらに引け目を感じることは一度もありませんでした。

手話を徹底して禁じる、口話主体のろう学校時代。

手話が言語として認められなかった時代

当時は口話主体の教育が行われていました。ろう学校の中でも、手話を使うことは禁止されていました。ろう者は話者の唇の動きを読んでその発話内容を推測し、自分が話したい言葉は唇を動かして発声する技能、すなわち口話を習得することを、ひたすら押し付けられていたのです。

学芸会の芝居でも、口話で行うことを強制され、手話を使うことは認められませんでした。発声が上手にできる子どもが主役に抜擢(ばってき)され、うまく声が出せない子どもは犬の役になるなど、演技や表現とはまるで違う基準で配役が決められていました。しかもその公演を理解できるのは教師と聴者の家族だけで、座席で見ているろう者の子どもたちには、物語の意味さえわからなかったのです。

親やきょうだいが聴者の子どもは手話を身に着ける機会を持たないばかりでなく、家族や教師など周囲への遠慮から「手話を教わりたい」「手話を使いたい」などとは言いづらい状況がありました。

そこで私は小学校の6年間をかけて、先生の目を盗みつつ、同級生たちに手話を教える役割をひそかに任じて、手話が通じる仲間を増やしていきました。

今ではろう学校でも手話を使うことが認められるようになっています。デフファミリーが増え、手話が使える両親からの要望が強くなったことが要因だと思います。

アメリカのろう劇団でいきなりプロデビュー

子どものころから手話による演劇の可能性を模索していた私は、1979年にNTD(National Theatre of the Deaf‚アメリカろう者劇団)の日本公演を鑑賞して圧倒されました。思い描いていた手話による、それも非常に完成度が高い芝居を目の当たりにしたからです。

その翌年、私の人生に転機が訪れました。ろう学校の恩師や財団からの推薦と支援があり、そのNTDが主催するサマースクールで舞台芸術全般についての研修を受ける機会を得たのです。

それだけではありませんでした。アメリカでの5週間にわたる研修が終わって、日本に帰ろうとした矢先、私はNTDの正式な団員に抜擢されました。思いもかけずアメリカの地で、プロのろう俳優としてデビューすることになったのです。

このときの舞台は『ギルガメッシュ』というメソポタミア神話に由来する物語で、私が演じたのは主人公の相棒のような存在のエンキドゥという人物の役でした。

およそ1年のあいだに全米で84カ所、その後、日本で20ステージの公演をこなしたことは、またとない貴重な経験になりました。

寺山修司と「語り合った」ニューヨークでの一夜

私が演劇に取り組むにあたって、一番強く影響を受けたのは劇作家の寺山修司(てらやま・しゅうじ)さんです。NTDに関わる前から寺山さんが主宰する演劇集団の「天井桟敷(てんじょうさじき)」に注目していました。

コネチカットでNTDの研修を受けていた時期に、ちょうどニューヨークで公演されていた寺山さんの舞台『奴婢訓(ぬひくん)』を観に行きました。終演後、スタッフに「寺山さんにお会いしたい」と伝えたところ、ポケットに手を入れた寺山さんが現れました。

そのまま近くのカフェバーで、一対一で「対談」することになりました。このときだけで筆談でのやり取りはノートにして4冊分にもなりました。

聴者には筆談が苦手な人が意外に多く、筆談を持ち掛けても断られることもあります。しかし、劇作家という職業柄か、寺山さんとはとてもスムーズに筆談をすることができました。

寺山さんとは日本に帰国した後にも交流が続き、天井桟敷の現場にも何度もお邪魔しました。「自分の芝居から盗めるものがあったらどんどん盗んでほしい」と言われたこともあり、大いに学び参考にさせてもらいました。

しばらくして、寺山さんが早逝したことは、非常に大きなショックでした。それをきっかけに、寺山さんが生前たいへん関心を持っていた、ドイツの地下牢に16年間閉じ込められていたカスパー・ハウザーという孤児の実話をもとにした芝居を制作しました。この『カスパー伝説』という芝居を、寺山さんに捧げる気持ちで上演しました。

『カスパー伝説』は、池袋演劇祭でアゼリア賞を受賞しました。ほとんどセリフを使わないという手法を使ったこの芝居は、寺山さんからの「手話を超え、音声言語を超えた芝居をつくれ」という言葉に、応えることができたかもしれません。

亡くなられてから随分経ちますが、寺山修司さんは今でも不世出の演出家だと思っています。

ろう者の役はろう者の俳優が演じるべき

日本に帰国してからは、黒柳徹子(くろやなぎ・てつこ)さんによるトット基金から支援を受けるかたちで、日本ろう者劇団の運営に携わるようになりました。

この劇団では、研修や稽古に時間をかけるのではなく、できるだけ早く舞台に上がり、舞台の上で演じることで学び、自然な演技ができるようになることを目指しています。

日本の演劇の中には、稽古をさせすぎているせいで、「クサい芝居」になっているものも多いと感じます。演じ手が作り手と対等ではなく、作り手の指示通りに演じ過ぎる傾向も強く感じます。

最近は、ろう者が登場人物となる映画や演劇、テレビドラマなどが話題を集めることもありますが、ろう者の役を聴者が演じていることが多いですね。ろう者の役は、ろう者によって演じられるべきだと考えます。聴者の演じるろう者の役には不自然なところが多く、観るに値しないと感じます。

とはいえ、ろう者の俳優には、演技を身につける場所がほとんどなく、演技力が足りないのも実情です。ろう者の俳優を養成する場が必要なのです。公的な支援を求め、そういった場を設けたいと考えています。

ろう者は「聴覚障害者」なのか?

私はろう者ですが、「聴覚障害者」と呼ばれることには強い違和感を抱きます。私たちには「手話」という言語があります。にもかかわらず、手話を使わない聴者が、ろう者を「聴覚障害者」と呼ぶ、それはさしずめ、英語が話せない人のことを「英語障害者」と呼ぶようなものだと思うのです。

聴覚のある・なしで人間を区別して、聴こえない側を障害者呼ばわりすることは、聴こえる側の傲慢(ごうまん)ではないでしょうか。「ろう者」は「ろう者」であり、そのままでよいはずです。「障害」と、余計な言葉を付け加える必要はないでしょう。

ろう者には特有の才能があり、その才能が育んだ文化がある。

吉田松陰や伊藤博文にも影響を与えた、ろう者の思想家を映画化

かねてから私は、聴者中心の社会の陰で黙殺されてきた、ろう者の歴史について関心を持ってきました。

その一貫として、2023年には一人のろう者の思想家を題材にした映画の製作に、監督として取り組むことになりました。

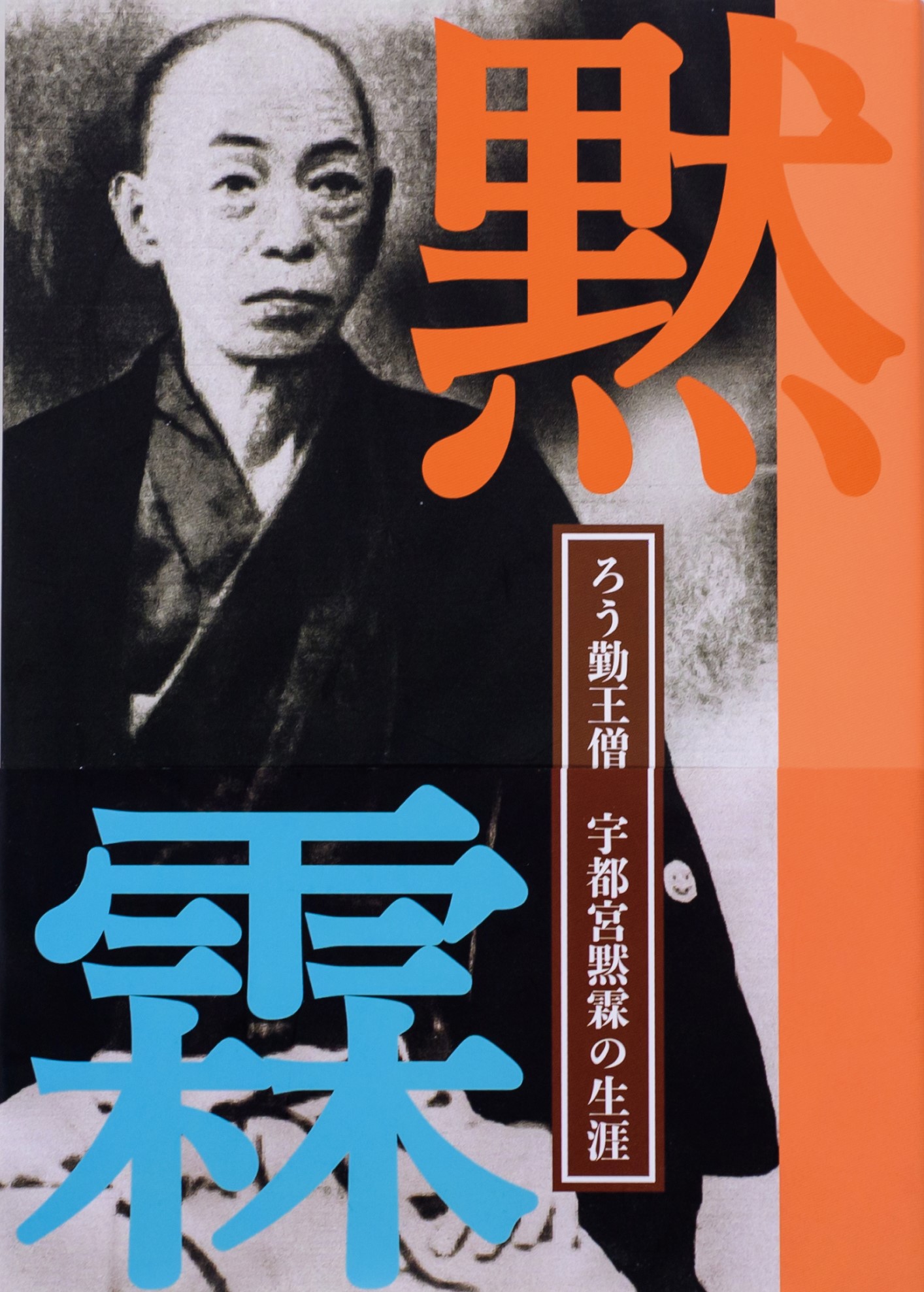

そのろう者は、宇都宮黙霖(うつのみや・もくりん)という僧侶で、吉田松陰(よしだ・しょういん)や伊藤博文(いとう・ひろぶみ)に大きな影響を及ぼした、明治維新の陰の立役者ともいうべき思想家です。その功績とは対照的に知名度が低いのは、やはりこの人物がろう者だったからではないかと思えてなりません。

この映画は2023年の初め頃から撮影を開始し、同年の秋頃の公開を目指しています。

映画の企画はこのほかにも2本あります。一つは太平洋戦争中のハワイを舞台にした日米のろう者についての物語。もう一つは東アジア地域の手話の歴史をテーマにしたものです。

過去には、ろう者特有の才能を持った人物が大勢いて、歴史や文化にさまざまな影響を与えています。

これからも、ろう者の才能や、その成果ともいえる「ろう文化」について、広く認識してもらう取り組みを続けていきます。それによって、ろう者への無理解や偏見、差別意識も払拭(ふっしょく)していきたいと考えています。

インタビュー 林 勝一(東京都人権啓発センター専門員)

手話通訳 小松 加代(手話工房)

編集 杉浦 由佳

撮影(表紙・2~6ページ) 百代

米内山さんのおすすめ書籍

『ろう勤王僧 宇都宮黙霖の生涯』呉ろうあ協会(2022年4月刊)

米内山明宏氏は2023年1月29日にご逝去されました。謹んで哀悼の意を表します。本インタビューは2022年12月12日に行われ、ご遺族のご了解のもと掲載させていただきます。

(「TOKYO人権」編集部)

Copyright © Tokyo Metropolitan Human Rights Promotion Center. All rights reserved.