本文

自分を助ける方法としての「当事者研究」とは

TOKYO人権 第97号(2023年2月28日発行)

特集

―「自分自身で、ともに」で社会とつながる

自らの生きづらさにアプローチする方法として、近年、「当事者研究※1」が注目を浴びています。「自分の苦労の研究者になってみる」というアイデアで、2001年に精神障害などを経験した当事者の自助活動の一つとして生まれました。現在では、病気や障害だけでなく、引きこもり、子育てなど幅広い分野で実践が広がり、2022年3月には『子ども当事者研究』として出版されるなど、子どもたちも取り組めるような内容として咀嚼(そしゃく)されてきました。「当事者研究」の魅力などについて、社会福祉法人浦河べてるの家※2理事でソーシャルワーカーの向谷地 生良(むかいやち・いくよし)さんにお話を伺いました。

自分ごととしての研究

当事者研究は、病気が原因で「爆発」を繰り返す青年に、向谷地さんが「一緒に研究してみない?」と提案したところから始まりました。以来、共通の悩みを抱えた人が、経験を共有しながら「自分の助け方」を見出す方法として全国で運用されてきました。困り事を研究対象として一旦自分から切り離して捉え、家族や仲間たちと語らいながら対処法を探るというスタイルが特徴で、実験感覚でワクワク感を持って取り組めることが魅力といわれています。

例えば、こんなエピソードがあります。自罰傾向が強く発作的に顔面を叩いてしまう人が浦河にやってきました。その人は、発作のたびに病院を受診して鎮静剤を打っていました。浦河に来て間もなく発作が起きたとき、そこにいた仲間が一緒に「発作の止め方」についてワイワイと研究をはじめ、一人のメンバーがその人の脇腹をくすぐると本人が大笑いして、発作が止まりました。その人は、「今まで専門家に任せきりにしていたけれど、自分のことだったんだ」と気づいたそうです。お互いに助け合い、新しい発見をし合う中で、自分の苦労を自分ごととして取り戻す、そんな作用を生む試みとして、当事者研究は知られるようになりました。

困難さは社会とつながっている

「自分自身で、ともに」をキーワードとする当事者研究には他に、「他者を助ける」という重要な作用があります。現在、困難を抱えていない人たちが、困難な状況を生きてきた人たちから学べることは大きいと向谷地さんは指摘します。「精神障害がある人たちの困難さと、一見何事もないように暮らしている人たちの日常は、つながっています。メンタルヘルスの危機というのは、個人的にたまたま不調になったというわけではありません。周囲や地域の事情とも関連していて、社会環境的に生み出されている部分があります。閉鎖された病棟の中で治療されるよりは、その人たちが発信することによって、多くの人にとって、回復の手がかりを得ることができます。社会の側が学ぶ、気づいていける部分がとても大きいのです」。

「人」と「出来事」を分けて考える

もう一つ、人権を考える上での重要な視点を、当事者研究に垣間見ることができます。「当事者研究では、『人』と『出来事』を分けて考える工夫をします。そうすることで、どんな問題や困難が起きても、その人が問題ではなく『問題が問題なのだ』と捉えることが可能になります。何か失敗したとき、自分自身を『ダメな人間だ』と思い込んだり、問題を起こした人を『問題な人』にすり替えて考えたりなど、人と問題を同一視する思考に陥りがちです。人間の存在価値は、本来、失敗や成功、問題の大小によって損なわれるものではありません。当事者研究で、多くの人たちと現実を共有することによって、その現実を生きている人たちをみんなで応援しようという社会の空気をつくっていく作業ができるようになったと思います」と向谷地さんは語ります。

「人づくり」「地域づくり」の可能性

実践の中でお互いの「弱さ」や「苦労」を持ち寄ることで、人と人が繋がり、その場に信頼と助け合いが生まれます。「当事者研究には『自分のことだけれども、みんなのことだ』という、共同性のような土俵をつくる力があります。対話を通じた『人づくり』であり『地域づくり』の活動の一つにもなる」と向谷地さんは考えています。

「当事者研究にマニュアルはない」と向谷地さん。「大切なのは、『ちょっと研究してみようかな』という思考を持ちながら暮らし、その考察を共有すること。一人で抱え込まないで、みんなで助け合って知恵を出し合い、身近なところで生かしていく。そうすることで、地域も社会も元気になるのでは」と呼びかけています。

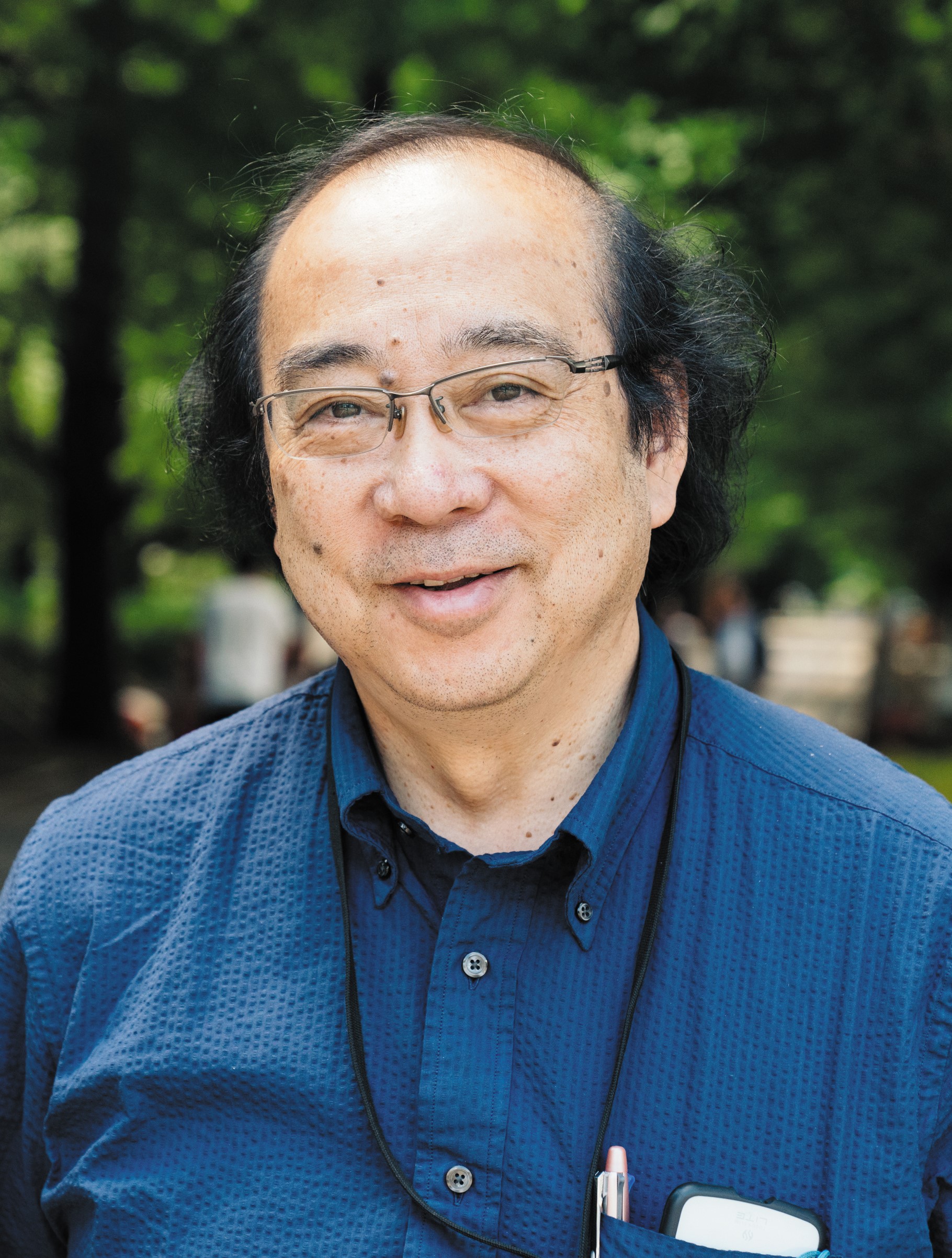

向谷地 生良(むかいやち・いくよし)

インタビュー・執筆 吉田 加奈子(東京都人権啓発センター専門員)

※1 参考になる情報:向谷地さん執筆の『レッツ!当事者研究』(べてるしあわせ研究所)のほか、メンタルヘルスマガジン『こころの元気+』で毎月、べてるの家の当事者研究を紹介しています。

※2 見学等のお問い合わせは、社会福祉法人 浦河べてるの家:北海道浦河町築地3-5-21 Tel 0146-22-5612、べてるねっと(https://bethel-net.jp/)まで。

Copyright © Tokyo Metropolitan Human Rights Promotion Center. All rights reserved.