本文

隔離政策は、私から家族の団欒(だんらん)と 人間の尊厳を奪った

TOKYO人権 第96号(2022年11月30日発行)

インタビュー

Profile

伊波 敏男(いは・としお)さん

作家

1943年、沖縄県生まれ。作家。14歳からハンセン病療養所に入所。その後、治療を経て全快。東京の中央労働学院を卒業後、社会福祉法人東京コロニーに就職。1993年から約3年間東京コロニー及び社団法人ゼンコロ常務理事。97年、自らの半生の記『花に逢はん』で沖縄タイムス出版文化賞を受賞。2003年、ハンセン病国賠訴訟の賠償金をもとに、地域医療を志すアジアの若者を育てる奨学金制度「伊波基金」を設立。2004年より信州沖縄塾を開塾。著書に『ハンセン病を生きて』『夏椿、そして』他。

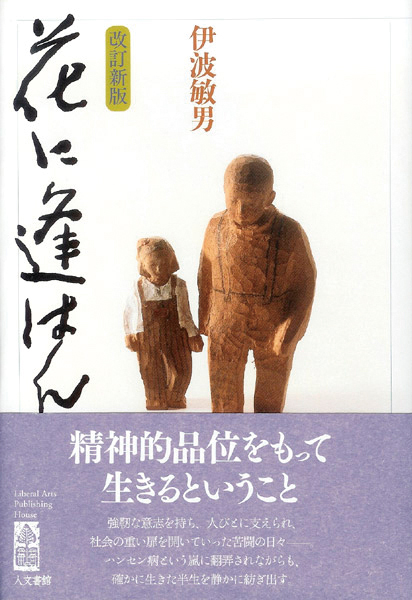

『花に逢はん[改訂新版]』(人文書館)

戦争を生き延びた先にさらなる苦難の日々があった

太平洋戦争下の沖縄戦では、県民の4人に1人が犠牲になりました。そんな中、私の家族は奇跡的に9人全員が生き延びることができました。私の家は沖縄本島から東へ約350kmにある南大東島にあり、サトウキビ農場を持つ裕福な農家でした。サイパン陥落後、島一番の大きな家屋敷は日本軍の司令部として接収され、沖縄本島北部のヤンバルに疎開しました。戦後、農地を奪われた大家族の暮らしは戦時中よりもさらに厳しく、極貧の生活が始まりました。また、衛生状態の悪かった沖縄では、マラリアや結核、ハンセン病※1などの伝染病が蔓延(まんえん)しましたが、沖縄戦による深刻な医師不足が続きました。

私が体の変調を最初に自覚したのは6歳のときでした。左手小指の痛みから始まり、しばらくすると体中に激痛が走るようになったのです。いくつもの開業医の診察を受けたのですが、どの医師からも「小児神経症」と診断されました。

しかし、これは誤診でした。痛み止めによる対症療法を続けたせいで、症状はどんどん悪化していったのです。

1957年、父に連れられ、日本本土から沖縄に招かれたハンセン病の専門医の診察を受けました。その専門医は私を診察するなり「この少年の病状がこれほど悪化するまで、沖縄の医者は何をしていたんだ!」と顔を真っ赤にして激高しました。こうしてハンセン病の診断が確定したのは、発病から8年もの年月が経過した14歳のときのことでした。中学2年の私の手足は、誤診治療による重い症状が進行していました。

格子窓の郵便貨車で移送中に知った、

ハンセン病の真実。

「関口 進(せきぐち すすむ)」の名で始まった療養所での生活

ハンセン病の患者は、療養所に隔離されます。私は診断の翌日から、沖縄本島北部の屋我地島(やがじしま)にある愛楽園(あいらくえん)に入園しました。同時に、私に「関口進」という新しい名前が与えられました。その瞬間、「伊波敏男」という固有名詞は地上から消えました。園では5歳から中学3年までの56人が、同じ病を持つ子どもどうし、助け合って男女問わず兄弟姉妹のように共同生活をしていました。

「心に蓄えなさい、そして書きなさい」川端康成(かわばたやすなり)の言葉が心に残る

中学3年のとき、『伊豆の踊子』の作者、川端康成さんが愛楽園を訪れました。

川端さんは私の書いた作文に興味を持たれ「この少年に会いたい」と言うのです。川端さんは、一人だけ感染予防衣を身につけずワイシャツ姿でした。私に向かって手を伸ばし、両手を握ろうとさえします。会話をするときにも、体を寄せ太ももで私を挟み込むようにしながら、いろいろなことを問いかけてきました。

北條民雄(ほうじょうたみお)※2の『いのちの初夜』の感想を尋ねられ、私は「人間が信じられるならば、堪(た)えて行くことも出来ると思ひます。人間を信ずるか、信じないか。」という民雄が川端さんへ宛てた手紙の一節※3が心に残ったと伝えました。すると、川端さんは涙を流して私の太ももを叩き(たた)ながら、「君はよく理解している。自分の中にいっぱい蓄えなさい。そして書きなさい」と言ってくれたのです。

「本が欲しい」と言った私の言葉に応えるように、2ヶ月後、川端さんから何箱もの書籍が届きました。それらは「川端文庫」として今も愛楽園に残っています。この出会いと読書が、中学を卒業してもさらに学びたいという気持ちにつながりました。

伊波 敏男著『夏椿、そして』

伊波 敏男著『夏椿、そして』

高校進学のために療養所を脱走、命懸けで本土にたどり着く

日本本土では、ハンセン病患者たちの運動によって、ハンセン病患者が学ぶことができる高校が、岡山県にある療養所「長島愛生園(ながしまあいせいえん)」の中に開校されました※4。しかし、アメリカの統治下にあった当時の沖縄は「日本」ではなかったので、私には受験資格が与えられなかったのです。

そこで、父親の手引きで、夜中に愛楽園を脱走し、手配してもらったパスポートを使って沖縄を「出国」しました。船で九州へと向かい、鹿児島県にある療養所「星塚敬愛園(ほしづかけいあいえん)」に入園ができました。当時、ハンセン病患者の沖縄からの入出国は琉球政府の法令によって禁止されており、脱走も出国も命懸けでした。そしてその翌年、目的の高校に入学することができたのです。

ハンセン病は特別な病気ではない。日本の法律が間違っているのだ!

鹿児島を出発する折、牧師風の人から角封筒に入った二種の国際会議文書を手渡されました。岡山へ向かう列車の中で読んだその文書の内容に、その後の私の人生は大きく決定づけられます。

そのうちの一つの文書には、「ハンセン病は治癒(ちゆ)する病気であり、差別的な隔離を撤廃し一般病棟で治療を行い、回復すれば社会復帰を図るべきである」と書かれていたのです※5。世界の先進国の情勢は、すでに日本とはまるで違っていたのです。私たちは特別な病気ではない。日本の法律が間違っているのだ。それは天地が逆転するほどの衝撃でした。

皮肉にも、私がその文書を読んでいたのは、一般の乗客から隔離された、窓に格子のついた郵便貨車の中でした。「伝染病患者移送中につき、立ち入りを禁ず」と張り紙がされた車内には椅子もなく、ゴザの上に座らされていました。世界の情勢と、現在自分の置かれている状況との隔たりを否応(いやおう)なく思い知らされたのです。

この文書を読んだことを機に、私の「社会との闘い」が始まりました。高校在学中に、若い整形外科医が提案する大掛かりな整形手術を12回も受け、そのおかげで、体の機能は大きく回復しました。

「人間の尊厳」を奪っている隔離政策は間違っていると確信していましたが、これを打ち破るには、「国家と疾病」の関係性について、もっと社会科学的に深く解明したいとの思いが強くなっていきました。そこで、高校を卒業後、上京し、国立療養所多磨全生園で生活しながら、中央労働学院という2年制の夜間専門学校に進学しました。

しかし、私は当時、自分がハンセン病患者だと周囲に知られることを、強く恐れていました。特に後遺症が残る両手を人目にさらさないように、常にポケットの中に隠していました。他の学生と親しくなることも避けていました。

そんなある日、半ば強引に近づいてきた同級生の青年に、話の勢いでハンセン病のことを打ち明けたところ、「その病気はお前の責任か? 病歴とお前の人間性とは、何の関係もないだろう?」と言われたのです。

この一言が私を変えました。「まず私自身が変わらなければ、ハンセン病問題は変革できない!」。このことが、その後の長い闘いをスタートさせる原動力となりました。

「正しいことを主張していれば報われる」と信じていた

卒業後に社会復帰し、社会福祉法人東京コロニーの職に就き、その3年後に多磨全生園に勤める看護師と結婚しました。

子どもが生まれ、療養所の労働組合が経営していた職員のための保育園に子どもを預けるつもりでいたところ、受け入れを拒否されました。園児の父母たちの強い反対があったからです。

また、多磨全生園の職員専用アパートの入居者公募に妻が当選したときには、私たち家族以外は、全てが入居をキャンセルしました。

隠微(いんび)で執拗(しつよう)な攻撃は闘う姿勢を見せている私には向かわず、私の家族に容赦(ようしゃ)なく向かったのです。とうとう妻は音を上げました。「子どもたちがお父さんの生き方を理解できるようになるまで、ハンセン病であったことを口外しないでほしい。『手足が不自由な障害者のお父さん』でいてください」と言い出したのです。

結婚したときには「一緒に闘う」と言った妻が変節したように思え、私は妻をなじりました。何度もそうしたやりとりが続き、遂に妻は離婚を決意し、1980年、子ども2人とともに去っていきます。

当時、私は大きな判断ミスをしていたのです。正当な主張をすれば、社会は受け入れるはずだと考え、世間の人々の感情までは理解できていなかったのです。

国の過ちを認めた判決が救ったものと救えなかったもの

1996年に、らい予防法は廃止されました。そして2001年にはハンセン病国家賠償請求訴訟の熊本地裁判決によって、国は隔離政策が憲法違反であったことを認めました。しかし、国家賠償によって救済できるものは、極めて限られたものです。「忌(い)まわしい病者」の烙印(らくいん)を押された人たちや、その家族が失った尊厳や歳月は、修復が不可能だからです。

この裁判によって、日本のハンセン病政策の誤りと、差別や偏見の実態が明らかになったことは確かです。しかし、ハンセン病の回復者やその家族が、社会に自然に受け入れられることは、今なお実現していません。

2019年には、いわゆる「家族訴訟」の判決※6が下されました。国は、隔離政策が罹患(りかん)した本人だけでなく、家族にも被害を与えたことも違法であったと認めました。

厚生労働省は、国家賠償の対象となる被害を受けた家族を2万4000人と試算していましたが、2022年10月時点でも申請は7827人に過ぎません。周囲に知られて差別されることを恐れ、名乗り出られずにいることが容易に推察されます。90年間もの誤った国の政策によって、この病気を忌避する感覚は国民の意識に今も根強く沈殿しているのです。

隔離政策は私から家族の団欒(だんらん)を奪い、人間の尊厳を引きちぎった

隔離政策によって、14歳の私は家族から引き離され、「家族の団欒」が奪われました。少年期に家族の温もりを体験できぬまま育ち、一番多感な青年期の26歳まで隔離され、本来なら沸き立つような青春生活を抑制されました。人が一番成長する時期に、青春の花びらが一枚また一枚と引きちぎられるように「人間の尊厳」が奪われたのです。

全国13ヶ所にある国立ハンセン病療養所の入所者は、現在は1000名を下回っていますが、報道などによれば、そのおよそ三割ほどが一度社会復帰をした後の再入所者であるとみられています。

社会の中で暮らすことができず、自分の尊厳を奪った隔離の場所へ再び戻らざるをえない状況を想像してみてください。

ハンセン病問題は、並大抵の努力では乗り越えられないでしょう。今日でも人は強い不安を抱いたとき、差別や偏見の思いに抗え(あらがえ)なくなります。病気への差別偏見は、新型コロナウイルスの感染が拡大した時にも見られました。

人は、科学的知見と、事実を見極める能力を身につける努力を続けることで、偏見や差別する心を追い払うことができるのです。そしてそのカギは、私たち一人ひとりの手の中に握られています。

<注釈>

※1 ハンセン病は「らい菌」により末梢神経や皮膚が侵される感染症。後遺症として顔や手足の変形を残すことがある。感染力は極めて弱いが、かつては、不治の病、恐ろしい伝染病とみなされ、厳しい差別の対象となった。また、「らい病」と呼ばれたが、今日では「らい菌」を発見した医師の名前にちなんで「ハンセン病」と呼ばれる。1996年まで法律(らい予防法)により患者たちは強制的に全国の療養所に収容され、家族や友人、地域から分断された。

※2 北條民雄(1914-1937)は、川端康成に見いだされたハンセン病患者の小説家

※3 川端康成編纂『北條民雄全集 下巻』(創元社、1938年)所収

※4 岡山県立邑久(おく)高等学校新良田(にいらだ)教室

※5 1956年4月に開催された「らい患者の救済及び社会復帰のための国際会議」における決議(ローマ宣言)

※6 判決を受けて、国は2019年11月に「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」を制定した。

インタビュー 林 勝一(東京都人権啓発センター専門員)

編集 杉浦由佳

撮影(表紙・2~6ページ) 百代

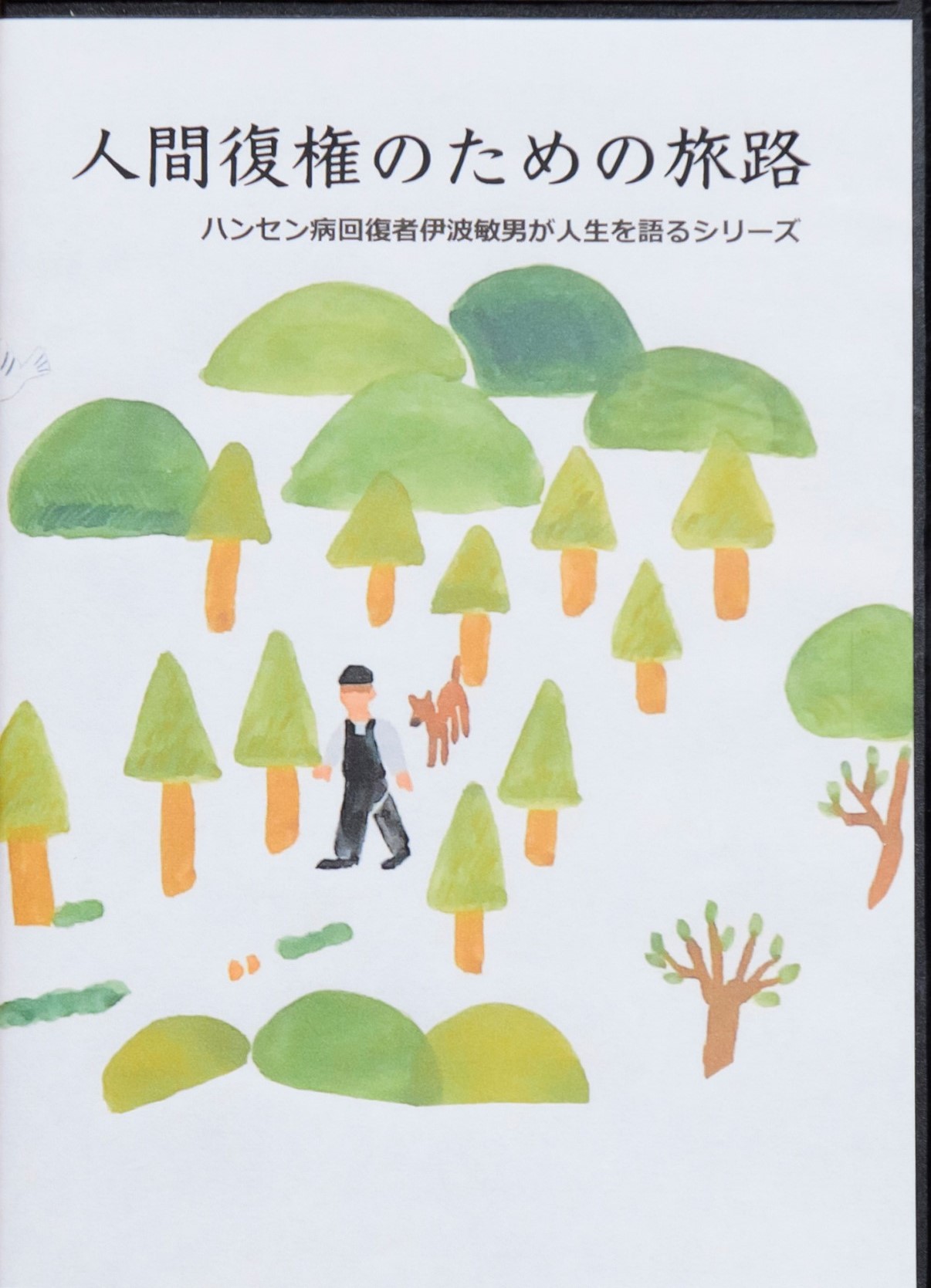

伊波さんのおすすめDVD

『人間復権のための旅路 ハンセン病回復者伊波敏男が人生を語るシリーズ』

(NPO 法人クリオン虹の基金)

Copyright © Tokyo Metropolitan Human Rights Promotion Center. All rights reserved.