本文

子どもの意見を聞き、区政に活かす

TOKYO人権 第95号(2022年8月31日発行)

JINKEN note/コラム

有権者ではない子どもたちの意見を尊重するための墨田区の取り組み

子どもの意見を聞き、区政に活かす

墨田区「中学生区議会」の取り組み

小学生や中学生が議員の模擬議会とは

小学生や中学生が議員となって、自分たちが暮らす街の課題について意見を述べたり提案を行う模擬議会が、各地の自治体で開かれています。有権者ではない子どもたちの意見は大人に届きにくく、施策にはなかなか反映されません。模擬議会は、街づくりをはじめとした自治体行政に子どもたちが参画する取り組みの一つです。今回は、墨田区の「中学生区議会※1」を紹介します。

子どもが意見を表明する権利

墨田区が中学生を対象に模擬議会を始めた1994年は、日本が「子どもの権利条約」を批准した年です。1989年に国連総会で採択された「子どもの権利条約」は、子ども(18歳未満)の基本的人権を保障するために定められました。この条約の原則の一つに「意見を表明し参加できること」があります※2。模擬議会は、子どもが意見を表明する機会を確保し、施策に反映させる取り組みと言えます。

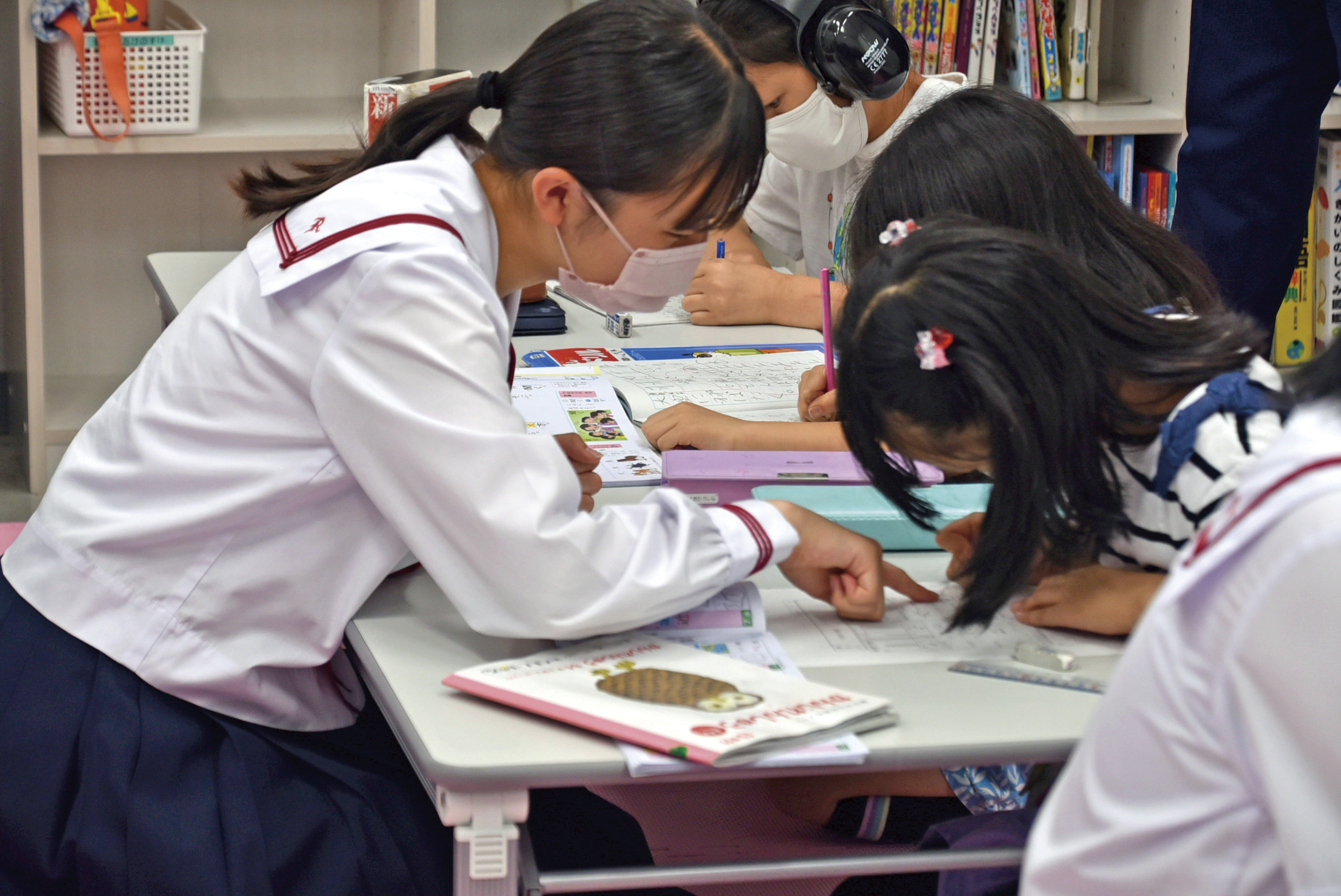

2021年度の本議会の様子

子どもが主体的に社会の課題解決に参加する機会に

「中学生区議会」の役割と目的について、墨田区広報広聴担当の中村友哉(なかむらともや)さんは、「主権者教育の一環として、未来を担う子どもたちが議会制度の体験を通じて郷土への関心を深め、一区民である中学生の意見を区政に反映させること」と説明します。

毎年4月に区立中学校、全10校から各校2名の議員を募集。その後、中学生議員らは、区の職員から区政の課題について講義を受けます。区ではオリジナルのワークシートを準備し、考えや提案のまとめ方を大学生がレクチャーするなど、子どもたちが議会での質問原稿を作成するサポートをします。中村さんは「子どもたちが主体的に社会の課題を学び、解決策を考えるプロセスを大切にしたい」と言います。

12月には本物さながらの議会が開催され、3名の代表質問に対して区長が答弁を行います。その後、三つの委員会に分かれて区の職員と意見交換や質疑応答が行われます。提案された意見はすべて担当部署に伝えられて施策立案の参考とされ、その中には実際に実現する提案もあります。

大人が子どもの意見を尊重するために

2021年度の議会で、「中学生が小学生と遊びや勉強、運動を一緒にする、交流サークルの発足」という提案がされました。提案者の中学3年生は、「育児と家事に忙しい母親の負担を軽くしたいと思った」と言います。この提案は、今年5月に、区内の中学校に設置された学童クラブで、同校のボランティア部の生徒が学童クラブの運営をサポートする取り組みとして実現しました。

学童クラブを所管する子育て政策課の大八木努(おおやぎつとむ)さんは、「自分たちでは思いつかない素晴らしい提案が、大人の都合で中学生議員の考えと違ったものにならないように注意した」と言います。また、区教育委員会の宮本佳代子(みやもとかよこ)さんは、「様々な部署や関係者の連携、支援によって提案は実現しました。ボランティアの中学生が積極的に参加してくれ、小学生も喜んでくれた」と言います。

子どもをめぐる法整備が進む中で、子どもを「権利を持つ主体」として尊重することが求められています。子どもの意見を聞き、行政に活かす模擬議会の取り組みを参考に、子どもにとって最善の利益を優先する社会づくりについて考えてみませんか。

インタビュー・執筆 林 勝一(東京都人権啓発センター 専門員)

※1 墨田区では当初から対象を中学生としていたため、2001年度から名称を「子ども区議会」から「中学生区議会」に変更。今年度、29回目を数える。

※2 2021年4月に施行された「東京都こども基本条例」においても、「こどもの意見表明と施策への反映」(第十条)が謳(うた)われている。

Copyright © Tokyo Metropolitan Human Rights Promotion Center. All rights reserved.