本文

<特別企画>東京2020大会 オリンピック・パラリンピックが伝えたこと

第92号の概要(2021年11月30日発行)

<特別企画>

東京2020大会 オリンピック・パラリンピックが伝えたこと

2021年9月5日「東京オリンピック・パラリンピック競技大会」が閉幕しました。「多様性と調和」を理念の一つに掲げ「共生社会」を目指した大会は、私たちに何を伝えたのでしょうか。本企画では、東京2020大会を二つの寄稿文と図解を基に振り返ります。

パラリンピック陸上 4×100mユニバーサルリレーでのタッチの様子(写真:西村尚己/アフロスポーツ)

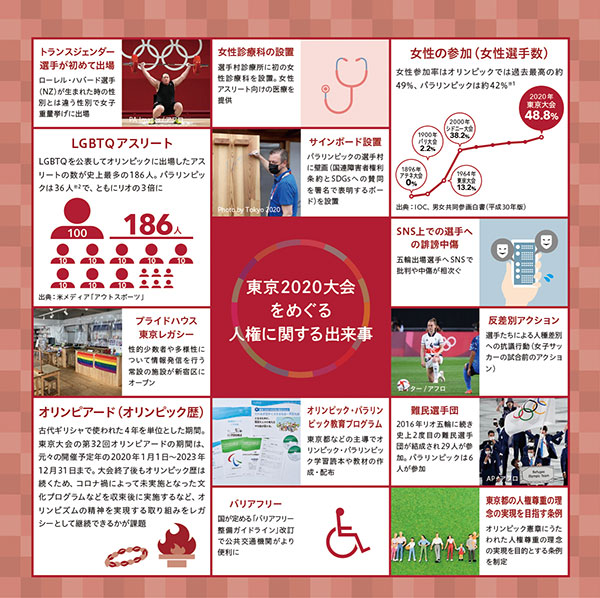

オリンピック憲章には「いかなる種類の差別も許されない」という人権尊重の理念がうたわれています。この理念や東京2020大会が掲げる「多様性と調和」と照らして、実際の大会はどうだったでしょうか。女性選手の参加率が過去最高であったこと、性的少数者であることを公表した選手の数が最多であったこと、競技施設のバリアフリー化が進んだことなど進展が見られた分野もあれば、大会関係者の人権配慮に欠ける言動など、人権への配慮が足りないと議論を呼ぶ一面もありました。コロナ禍において実施する意味が問われ、オリンピック史上初の延期と無観客という未曾有の条件で開催された東京2020大会。良くも悪くも、人権に関して、これまでにないほど議論が交わされた大会でした。

東京2020大会が体現しようとした多様性や人権というテーマは果たして日本に根付いたのかと、厳しい見方もあります。それでも、果敢に限界に挑むアスリートの姿は、見る者に力を与えてくれました。さらに、批判やプレッシャーに負けず、差別にも屈することなく戦い抜く選手たちの姿は、人権が尊重された世界を追求していくことへの決意表明とも感じられ、多くの共感を呼びました。結果として、アスリートが互いにたたえ合う姿や、国内外から多くの選手や関係者が参加し一つの大会をつくり上げていったことは、国境を越えて、人と人が互いを大切にし合うことができた表れとも思えます。

実施運営についてさまざまな評価がされる中で、大会の教訓は、大会の中心で関わってきた人たちだけでなく、一人ひとりの振り返りによって今後に生かされると考えます。今後私たちの生きる世界がどのようになると良いでしょうか。本企画では、人権に関する出来事を中心に据え、「人権」をキーワードに東京2020大会を振り返ってみたいと思います。

寄稿

東京2020大会は何を遺(のこ) したのか

―人権と平和を目的とするオリンピズムの観点から

建石 真公子(たていし・ひろこ)

法政大学法学部教授、専門は憲法。JOA監事、国際ピエール・ド・クーベルタン委員会会員、川崎市人権協議会会長。クーベルタンのスポーツを通しての国際平和という考え方に共鳴している。

オリンピック大会はなぜ開催されるのか。それは、クーベルタンの提唱したオリンピズムに基づいた、オリンピック・ムーブメントの5大陸における実践としてである。オリンピック憲章によれば、オリンピズムは、「肉体と意志と精神のすべての資質を高め、バランス良く結合させる生き方の哲学」であり、その目的は「人間の尊厳の保持に重きを置く平和な社会の推進をめざすために、人類の調和の取れた発展にスポーツを役立てる事」とされている。すなわちオリンピズムは、人権と国際社会の平和をめざすという、幅広く難しい目的を掲げているといえる。それでは、東京2020大会ではどのようなオリンピズムの実践がなされたのだろうか。

招致活動の「復興五輪」「未来の都市モデル」「オリンピズム」という目標

東京2020大会の招致活動において、「五輪を復興のシンボルとする」※1と当時のJOC竹田会長は述べ、「世界で最も安全・快適な未来の都市モデルを示す」※2と当時の石原都知事は表明していた。一方、オリンピズムに関しては、当時の安倍首相はIOC総会で「日本人こそは、オリンピック運動を、真に信奉する者たち」と主張した。これらの目標は果たして達成されたのだろうか。

東京2020大会への疑問

本大会は、招致から開催まで、招致疑惑、森氏の女性蔑視発言、開会式の人種差別発言者の起用など、様々な不祥事があった。東京2020大会の検証において、政府、東京都、組織委員会は次の3点を明らかにする必要があるだろう。

第一に、復興五輪と銘打った予算の使途である。東日本大震災から10年経過した現在も仮設住宅に暮らしている人、災害公営住宅に入居しても家賃や孤独などで苦労している人もおり、また2021年4月からの原発の汚染水の海洋放出など課題は残されている。復興に充てられるはずの予算、人員や資材が、五輪の実施においてどのように使用されたのか。

第二に、オリンピック招致に関する民主的統制の必要性である。諸外国では、オリンピック招致の可否について住民投票を実施している自治体も多い。東京2020大会は、予算、都市計画、環境に関して住民の生活に多大な影響を及ぼした。今後のメガスポーツ大会招致は、政策上の利害ではなく、住民の意思を問う必要がある。

第三に、オリンピズムの要請している人権保障を国内で実現し得たのかという点である。人権問題は、今回クローズアップされた女性差別だけではない。難民選手団が参加し、IOCが Solidarity(連帯)として途上国の選手を支援している傍ら、開催国の日本ではスリランカ人女性のウィシュマ・サンダマリさんが名古屋出入国在留管理局で死亡した。平和の実現の一環として五輪における難民選手団の存在意義を評価するならば、日本における難民政策の見直しが求められる。

東京都は、人権について国に先んじて「東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例」を制定し、LGBTの権利保護とヘイトスピーチ禁止を定めた。この点を評価し、今後の実効性に期待する。一方、開催都市として「オリンピック・パラリンピックと人権の共同コミュニケ」※3 を採択できず、平昌冬季大会(2018年)までの人権レガシーが継続されなかったことは大変残念である。

1964年の東京大会は、戦争責任を抱えた日本が、未だアジア諸国との間に問題を抱えつつも国際社会に平和憲法の国として登場した大会といえる。また国民に「スポーツを通じての国際社会との連帯」に気づかせた功績も大きい。

コロナ禍で開催された東京2020大会。人命と経済振興の関係という意味で、今後に大きな課題を残したといえよう。東京都は、個人の尊重と国際社会の平和というオリンピズムに照らし提起された疑問や課題の解決に取り組み、良い遺産へとしていくことが求められている。

※1 毎日新聞、2011年7月17日。

※2 平成24年第3回都議会定例会、知事所信表明、2012年9月19日。

※3 建石真公子訳「人権とオリンピック・パラリンピック−イギリス、ロシア、ブラジル、韓国共同声明」『スポーツとジェンダー研究』2014年12巻、p.147-150。

寄稿

2度目の東京パラリンピックの「意味」

平山 讓(ひらやま・ゆずる) 作家。1968年東京都生まれ。スポーツに関する実話をもとにした物語を数多く執筆。主な著書に『灰とダイヤモンド−三宅高校野球部、復興へのプレイボール』『片翼チャンピオン』など。

「意味」という言葉を、パラリンピックに出場する選手は使うことが多い。

「多様性の価値や障害者の理解につながる一つのパフォーマンスとして、メダルを獲ることを見せることができた。障害をおった意味が、この瞬間にあったのかなと実感した」

東京パラリンピック競泳400メートル自由形の銀メダリスト、富田(とみた) 宇宙(うちゅう) 選手の言葉だ。

東京は、夏季パラリンピックを史上初めて2度開催した都市になった。その2度の「意味」を、私は考えてみた。 昨年、発掘されたカラーフィルムを見た。前回1964年大会の様子を、当時の厚生省職員が撮影したものだ。鮮明な映像からは、大会規模が極めて小さく、観客もほとんどおらず、注目度が低かったことが窺(うかが) えた。また日本人選手の競技レベルもリハビリの一環といった域を出ないものだった。

しかし、そんな大会にも「意味」はあった。飛躍的に経済が成長していた高度成長期だったにもかかわらず、日本選手全53名のうち職業を持っていたのは自営業者の5名のみだった。1960年に身体障害者雇用促進法が制定されてはいたが、当時の障害者は保護という名目で施設に隔離されている場合が多々あった。いっぽう、パラリンピックに参加した海外の選手はほとんどが就労していた。歴然たる世界の進度を関係者が認識できただけでも、のちの障害者の社会参加への足掛かりの一つになったのだろう。

そして今夏、迎えた2度目の東京パラリンピック。史上最多254名もの選手が参加し、認知度も98.2%※1と高まり、1度目を思うと隔世の感がある。ところが、新型コロナウイルスの感染拡大によって、大会は1年延期されたのみならず、開催自体が危ぶまれた。7月に4度目の緊急事態宣言が発令された時点では、開催に「反対」が55%、「賛成」は33%※2と3人に1人にとどまった。国立競技場周辺では市民団体による反対デモまで行われ、紆余曲折(うよきょくせつ) の末、「学校連携観戦」が一部行われた以外は無観客での開催となった。

そんな2度目の東京パラリンピックに、「意味」はあったか。たしかに直接観戦できる貴重な機会は失われたものの、テレビや新しいメディアで多くの人々がその魅力に触れた。ラケットを口に咥(くわ) えて首を振ってスピンを掛ける卓球のイブラヒム・ハマト選手。競泳女子100メートル背泳ぎで銀メダルを獲得した最年少メダリストの山田(やまだ) 美幸(みゆき) 選手は、表彰台でマスコットを足で受けとって満面の笑みを浮かべた。

『サッカーボールの音 が聞こえる 』

平山 讓著(新潮社・風詠社)

障害者になろうと望んだ選手など一人もいない。それぞれが今ある機能を十全に生かし、パラリンピアンになろうとした。そんな選手たちの一生懸命な姿は、猛威を振るうコロナウイルスの前で戸惑う、障害とは無縁だった人々の心にもなにかを残したことだろう。大会を締めくくる閉会式の平均世帯視聴率は20.6%※3 だった。

私が最も心動かされたのは、ボッチャ団体の3位決定戦だった。互いのミスをカバーしながら、奇跡的なショットを連発しての銅メダル獲得は、当選していたチケットが不意になった悔しさなど忘れ、空間を超えて自宅のテレビ前で選手とのつながりを感じつつ、幾度も鳥肌が立つほどに感動した。

スポーツには、社会に影響を与え、人々の認識を変える力がある。一度でもパラリンピックを観た人なら、障害者が弱者などではなく、多くの肉体的不便や精神的辛苦を乗り越えて夢に向かう、むしろ強者であることに気づかされる。

冒頭の富田選手のように、障害者と健常者の区別がない共生社会の実現を、他の選手たちも晴れ舞台で理想として語った。それは、この国の現実が不十分で未成熟であることの表れでもある。

後年、そうした理想に追いつく日が訪れたとき、1年延期され、多くの人々に反対され、無観客で静まりかえった会場の、2度目の東京パラリンピックにも、やはり、「意味」はあったと思いたい。

※1日本財団調べ。

※2朝日新聞調べ。

※3ビデオリサーチ調べ。

「日本が大きく変わる転換点に」 —東京2020大会の「レガシー」とは

インタビュー:東京2020大会を振り返って、組織委員会の担当者に聞きました。

「組織委員会では、大会の準備にあたって人権ガイドラインを作成し、調達する物品も人権侵害に関わっていないか、実務レベルでのチェックを行っていました。大会を機に、これまで以上に人権という潮流ができたと思います。振り返れば色々ありますが、人権意識の高い人や国であっても完璧はなく、万能薬というものもありません。『まだまだ足りない』という認識を持ち、それを忘れることなく行動していかねばなりません。後に振り返った時に、日本が大きく変わる転換点だったと思い起こしてもらいたいです。」(東京2020組織委員会持続可能性部長 荒田(あらた) 有紀(ゆき) さん)

オリンピック・パラリンピックの開催により次世代に残していくものは「レガシー」※3と呼ばれます。大きく言えば、あらゆる場面で人権を意識する視点を広げたこと、個人レベルでは、一人ひとりが受けた感動、違和感、理想の姿など、感じ取ったものを今後に生かしていくことが、今大会のレガシーとなりえるのかもしれません。東京2020大会を通過点とし、今後も人権に配慮し「共生社会」を目指すとはどういうことかなど、さらに議論を深めていくことができます。そういった中でこそ、人権尊重の取り組みを具体的に考える素地が築かれていくのではないでしょうか。 インタビュー・執筆 編集部(東京都人権啓発センター)

※1※2 パラリンピックについては、すべての大会を調べられているわけではない。

※3 長期にわたる、特にポジティブな影響のこと。

Copyright © Tokyo Metropolitan Human Rights Promotion Center. All rights reserved.