本文

暴力の加害と被害を見つめて

第92号の概要(2021年11月30日発行)

インタビュー

暴力の加害と被害を見つめて

PROFILE

坂上 香(さかがみ かおり) さん

NPO法人 out of frame代表

ドキュメンタリー映画監督。NPO法人out of frame 代表、一橋大学客員准教授。

1965年生まれ。1992年ピッツバーグ大学社会経済開発学修士課程修了。2001年までテレビディレクター。津田塾大学などでの専任教員を経て、2012年より映像作家の活動に専念。ドキュメンタリー『Lifers ライファーズ 終身刑を超えて』(2004年)は、ニューヨーク国際インディペンデント映画祭で海外ドキュメンタリー部門最優秀賞を受賞。最新作で日本を舞台にした『プリズン・サークル』は、令和2年度文化庁文化記録映画大賞を受賞。主な著書に『癒しと和解への旅』(岩波書店)、『ライファーズ 罪に向きあう』(みすず書房)

暴力の被害体験と、いじめの加害体験

暴力の問題を強く意識するようになったのは、中学2年のとき、転校したばかりの学校で受けた集団暴行がきっかけでした。15人くらいから殴る・蹴る、煙草の火を腕に押し付けられる、髪の毛をつかまれて振り回され土下座させられる、という激しい暴力を浴びせられました。

身体に受けた傷やその痛みもつらいものでしたが、その場にいた級友や先生たちが傍観していたことや、学校に訴えても何の対応もしてもらえなかったことによる精神的な苦痛は、もっと大きなものでした。このとき味わった「どうせ誰も助けてくれない」という日本社会への不信感や憤りは、この体験から40年以上過ぎた今でも拭い去ることができません。

小学生の頃から、両親共に夜も仕事で不在がちで、私は5歳年下の弟の生活全般の面倒をみなければならないヤングケアラーのような状態でした。そんな中、私は弟をいじめるようになってしまっていたのです。自分もまだ子どもなのに、誰にもケアしてもらえない鬱屈(うっくつ) した気持ちのはけ口になっていたように思います。暴力やいじめの加害者は、それ以前に被害者だった経験をもっていることが多いのですが、その両面性は、私自身の経験にも当てはまるところがあります。

加害者は、一人の人間として扱われる経験の中で、

初めて思いやりや罪の意識が芽生えてくる。

閉塞感に満ちた日本を脱出し、生きていく意味を求めて留学した

「父親は仕事人間で家庭に無関心、母親は教育ママ」といえば当時の典型的な家庭像のようですが、私の母の教育ママぶりは常軌を逸していました。私の意志にかかわらず、いくつもの習い事に通わされていました。しつけの名のもとに毎日のように叩(たた) かれ、安堵(あんど) できる場所はどこにもありませんでした。小学校高学年の頃、トイレの中で「死にたい、死にたい」と念仏のように唱えていたことを覚えています。進路も親の考えを押し付けられ、将来にも全く希望が持てませんでした。

高校時代に、近所の米軍横田基地の周辺に住む同年代のアメリカ人たちと友達になり、彼らと共に過ごすようになりました。そこで出会ったアメリカ人大学生の影響で国外への思いが募り、両親を説得してアメリカの大学に進学できることになりました。その頃はとにかく、生きていく意味を求めていました。

息子を奪われても「死刑を望まない」その思いに強い衝撃を受けた

進学先のアメリカの大学では、南米チリ出身の人権活動家、ベロニカ・デ・ネグリさんとの出会いに大きな影響を受けました。ベロニカさんのことは米紙『ワシントン・ポスト』のインタビュー記事で知り、私がアムネスティ・インターナショナル(注1)の大学内支部を設立するきっかけになりました。ベロニカさんは軍事独裁政権下のチリで、息子さんを殺されたばかりでなく、ご本人も激しい拷問を生き抜いた経験を持ち、その暴虐の実態を告発する活動をされていたのです。

ある日、アムネスティの会合をきっかけに、彼女と話す機会を得ました。「あなたを拷問にかけて、あなたの息子を殺害した人は死刑になるべきです」と伝えたところ、彼女の表情がパッと変わり、「死刑にしてどうなるの? 拷問でぐちゃぐちゃになった内臓が戻るの? 悪夢を見なくなるの? 息子が戻ってくるの?」と矢継ぎ早に訴えられました。

思いも寄らぬ反応に私は衝撃を受け、刑罰、とりわけ死刑制度は被害者のためにあるのではないのだと思い始めました。このことは、加害と被害についての見方が大きく変わっていくきっかけとなりました。

映像でなければ伝えきれなかった南米チリの壮絶な風景

その後、アメリカで大学院に進学し、独裁政権が崩壊した直後のチリを、現地調査のために訪れることになりました。当時のチリでは、反政府デモが頻繁に行われていました。外国に亡命していた人たちが帰国し、駆け寄って抱き合い号泣するなど、目の前で壮絶なドラマが生まれていました。その感動は論文だけでは到底伝えきれず、映像で記録しておきたいと考え、修士論文には現地で撮影した映像を添えました。この経験が卒業後に映像ジャーナリストの道へと踏み出すきっかけになったのです。

ライファーズ(終身服役者)が、大きな役割を果たす社会復帰プログラム

右/映画『ライファーズ』出演者のジミーさんと(2006年頃)

左/撮影クルーとロサンゼルスで(2006年頃、中央:カメラマン南 幸男さん、左:森 英司さん)

大学院を卒業後、帰国してテレビのドキュメンタリー番組の制作に携わるようになりました。国内外で暴力や犯罪の加害者を取材する中で、アメリカ・アリゾナ州にある民間団体で、犯罪者や薬物依存者の社会復帰をサポートする「アミティ」が運営するTC(Therapeutic Community(セラピューティック コミュニティ) 、治療共同体)のことを知ったのです。

アミティは、刑務所に服役している受刑者向けの社会復帰プログラムを提供しています。そこで行われるTCでは、複数の受刑者が一つのグループに属し、対話を通じて、自身の精神面に目を向け、自分の過去や犯した罪に向き合っていきます。

この運営には、「ライファーズ」と呼ばれる、重罪を犯し終身刑に服している受刑者たち自身が、重要な役割を果たしています。彼らが他の受刑者の精神的な更生を導く役目すら果たしていることに大きな感銘を受けました。その様子を取材したドキュメンタリー『Lifers ライファーズ 終身刑を超えて』を、2004年に自主製作映画として公開し、大きな反響がありました。

「一人の人間として、接してほしい」という言葉のもつ重み

映画『ライファーズ』を題材として取り上げたある大学の犯罪学の授業に、映画に登場していたケルビン・ゴーシュン元受刑者がゲストとして招かれたことがあります。その場で、将来司法の現場で働きたいと考えている学生から、「容疑者や受刑者とどのように接したらよいか」という質問がありました。ケルビンは、たった一言「一人の人間として、接してほしい」と答えました。

更生した受刑者を取材すると、アメリカでも、日本でも、「自分が変わりたいと思ったのは、一人の人間として接してもらえたからだ」という話を繰り返し聞くことになります。加害者を人として扱わず、理解不能な「モンスター」として扱ってしまうこと、それが彼らの「変わりたい」という心の芽を摘んでしまっているのだと感じます。

尊重されるという経験が生む、暴力と真逆の「相手への共感性」

取材を通じて実感するのは、世界中のどこでも、犯罪加害者の多くは自身の成育歴の中で、幼少期に保護者から虐待を受けたり、ネグレクトされたりした経験を持っているということです。誰からも気持ちを理解してもらうことなく、人として尊重されずに育ってきたことが、犯罪を生む要因になっているのです。

アミティでの取材中、受刑者たちの語る凄まじい話を聞いているうちに、思わず号泣してしまったことがありました。そんな私を見た彼らは、涙を拭くためのティッシュを持ってきてくれ、ハグしてくれ、優しい言葉をかけてくれました。そのような思いやりの気持ちは、アミティのTCプログラムを通じて、彼らが一人の人間として尊重されると同時に、相手に共感するという経験によって育まれたものだったのです。

日本で唯一TCを導入している刑務所を描いた『プリズン・サークル』

映画『プリズン・サークル』の舞台となった刑務所を初めて訪れた際に、挨拶する様子(2009年)

ただ、日本の刑務所がTCを導入できるだろうかと考えたとき、その実現の可能性にはかなり懐疑的でした。

ところが『ライファーズ』の影響は、私がまったく予想できなかったところにまで広がりました。官民が共同で運営している「島根あさひ社会復帰促進センター」の刑務所の中に、アミティ流のTCで受刑者の矯正を行う「TCユニット」と呼ばれる施設が立ち上がったのです。出所後の再犯率の低さなど、本国のアミティと同等の成果をあげています。

この「島根あさひ」のTCユニットを取材し、ドキュメンタリー映画『プリズン・サークル(注2)』を製作しました。20代の受刑者たちが、深い対話を通じて、自分の生い立ちや犯した罪に向き合っていく姿を描いています。

被害者や遺族の願いは、罰することだけではない。

加害の起こりを知りたいと願う人たちも存在する。

被害者が加害者を知ることを、ただ禁じるだけの司法に疑念を抱く

犯罪の被害者側の方々から、「坂上さんは加害者側の(立場に立っている)人」といわれることがありますが、私は加害者を擁護しているつもりはありません。被害者の方に、加害者が置かれている事情や状況に理解を求めることを強要すれば、それ自体が一種の「暴力」になってしまいます。しかしそれでも、加害者について知りたいという気持ちを持っている被害者は少なからずいるのです。知ることによって前を向ける人もいます。「修復的司法(注3)」という、被害者と加害者、犯罪の影響を受けた周囲の人々などが話し合う取り組みがあります。一つの選択肢として、被害を受けた人が癒えるようなケアや制度が必要だと考えています。

相手を知る尊さと「人を人として見る」視点の大切さ

私は作品を製作する中で、人は傷を負った後、どう生き直していけるか、よりよく生きていけるのかを考え続けてきました。例えば、刑を終えて出所した人が再出発するとき、「怖い」といった社会の偏見に悩まされることがあります。「自分とは違う人」と線を引いてしまう周囲の姿勢が、相手を一方的に「モンスター」に見立てたり、怖いと思わせたりする理由です。誰もがイメージで判断せず、もう少し相手を知ろうとするまなざしがあれば、偏見はかなり減らせると思います。受刑者に変化を生む一番のきっかけとなる「人を人として見る」視点は、あらゆる制度や地域コミュニティにとっても重要ではないかと思うのです。すごく単純ですが、すごく難しいのです。

『プリズン・サークル』を観たことで、「罪を犯した人への見方が変わった」「対話を心がけるようになった」「自分も何か役に立ちたい」と声を届けてくださる人たちもいます。そうした声を胸に、ドキュメンタリー映画の製作を通じ、発信し続けていくことで、変えられるものがあると信じています。

(注1)世界最大の国際人権NGO。P12「人権 世界へのトビラ」で紹介。

(注2)ドキュメンタリー映画『プリズン・サークル』:取材許可まで6年、撮影2年。初めて日本の刑務所にカメラを入れた圧巻の2時間16分。公式サイト https://prison-circle.com/

(注3)事件の当事者が主体的に集まり話し合うことで、事件によって引き起こされた害悪の解決をともに模索する取り組み。関連記事『TOKYO 人権』67号 特集「被害者と加害者の対話がもたらすもの」

インタビュー 吉田加奈子(東京都人権啓発センター専門員)

編集 杉浦由佳

撮影(表紙・2~6ページ) 百代

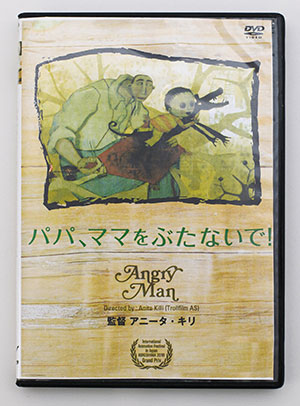

「暴力とは何か」を知るための坂上さんおすすめDVD

『パパ、ママをぶたないで!』

(監督:アニータ・キリ)

©TROLLFILMS AS 提供:パンドラ

Copyright © Tokyo Metropolitan Human Rights Promotion Center. All rights reserved.