本文

「対話」をする喜び

TOKYO人権 第85号(2020年3月31日発行)

インタビュー

「対話」をする喜び

─私が写真を通して伝えたいこと

フォトジャーナリストとして国内外を駆け回り、社会問題やそこに生きる人々の思いを伝え続けている安田菜津紀さん。報道番組のコメンテーターや講演なども務めながら、昨春、NPO法人Dialogue for Peopleを設立しました。安田さんが取材を通して体験してきたことや、写真や文章を通して伝えたいこと、国際協力の本当の意味などについてお伺いしました。

PROFILE

安田(やすだ) 菜津紀(なつき)

フォトジャーナリスト

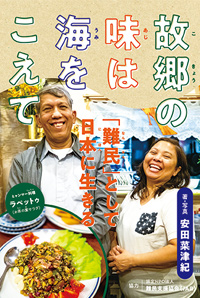

1987年生まれ。NPO法人Dialogue for People(ダイアローグフォーピープル)副代表。16歳のとき、カンボジアで貧困に苦しむ子供たちを取材したことがきっかけでフォトジャーナリストの道を志す。現在、東南アジア、中東、アフリカ、日本国内で難民や貧困、災害などの取材を行っている。著書に『故郷の味は海をこえて』(ポプラ社)などがある。現在、TBSテレビ『サンデーモーニング』にコメンテーターとして出演中。

NPO法人Dialogue for People(ダイアローグフォーピープル)を設立した経緯を教えてください。

「Dialogue」とは「対話」という意味です。様々な現場を取材して見えてくるのは、そこにある「対立」や「分断」の状況で、それは対話をしていないがゆえに生じる思考停止だと思っています。「あちらが間違っていてこちらが正しい」という決めつけや、「あの人たちは自分たちとは違う」という、特定集団の切り捨てや排除。そんな社会に、写真や文章などの表現を通して対話を生み出したいと考えたのが、当団体を設立した理由の一つです。

また、NPOは寄付を活動資源の一つとしています。私たちの取り組みに対して寄付をくださる方々に、当事者意識を持ってもらいたい。その問題について関わりを持つことで、より身近に考えていただきたいという思いもありました。

例えば、日本の難民受け入れに関して、人道的に受け入れを増やすべきだという意見に対して、「日本も大変な時なのに、なんでわざわざ負担を増やす必要があるのか」とか、「あの人たちは危ない人たちで、テロリストも含まれているんじゃないか」という意見が出されることがあります。そうした意見が、はたしてどこまで実感に基づいたものなのだろうかと危惧するわけです。対立を 煽(あお) るだけでは問題は解決しません。

ですから、仕事の中で心がけていることは、写真にしろ文章にしろ、「こんなふうに感じて」とか、「こう考えてほしい」というように押し付けないことです。「私たちは現場でこういうものを見て、こう感じました。皆さんはどう思いますか?」と、問いかけるような提示の仕方や伝え方をしたいと思っています。私たちの仕事は、考えたり感じたりしていただくきっかけづくりであり、心に種を植えていくような作業だと思っています。

そもそも、フォトジャーナリストという仕事に就いたきっかけは何ですか?

いろいろなところで既にお話させていただいていることですが、高校2年生のとき、NPO法人「国境なき子どもたち」が、毎年行っている「友情のレポーター」というプログラムに参加してカンボジアを訪問しました。主に人身売買の被害に遭った子供たちにインタビューをして、それまでは「貧しい国だから大変なんだろう」くらいの印象しか持っていませんでしたが、お金で売買され、虐待を受けながら働かされてきた話を聞きました。それまでぼんやりとしか浮かばなかった現地の子供たちの輪郭が、はっきりとした名前と顔で胸に刻まれるようになります。「あなたと私」という、友人関係を築いたその子供たちのために、私には何ができるだろうかと自然と考えるようになりました。

帰国後すぐに取り組んだのが、現地で見聞きしたことを多くの人に伝えることでした。新聞社や雑誌社にかたっぱしから連絡して、「カンボジアでの体験を書かせてください」とお願いしました。すると、『世界週報』(時事通信社)と、『世界』(岩波書店)という2つの雑誌がページを割いてくれたのです。

これはこれでとてもうれしかった反面、私はカンボジアの同世代の現状を、日本の同世代に伝えたかった。『世界週報』も『世界』も素晴らしい雑誌ですが、同世代向けとはいいがたいですよね。

一方で、学校の教室で友達にカンボジアの写真を見せていたところ、普段ほとんど話さないクラスメイトが「それ何の写真?どこの?」と興味を持ってくれたのです。このとき、写真には誰かの「知りたい」という心の扉を開く力があるんだと気づきました。フォトジャーナリストという職業があり、それに就いている人がいることは、もう少し後、大学生になってから知りました。

伝える仕事の難しさや喜びについてお聞かせください。

東日本大震災直後、2011年3月に撮影した一本松

©Natsuki Yasuda / Dialogue for People

写真って現場に行かないと撮れないものですよね。一方で、紛争地や被災地に出ていくジャーナリストに対して、「自己責任論」に基づく厳しい言葉が浴びせられることがあります。そもそも風当たりが強い。

そうした前提で、私の経験は2011年に遡ります。日本で震災が起こりシリアで内戦が始まった年でした。

2011年3月に東日本大震災が起きたとき、私は夫の両親が陸前高田市に暮らしていたため、真っ先に同市に向かいました。義父は何とか助かったのですが、義母の行方はつかめず、約1か月後、気仙川の上流9km地点で、瓦礫(がれきの下から見つかりました。

被災地において、ほとんどシャッターを切ることができないような状況が続いている中で、私が唯一撮影できたのが「奇跡の一本松」と呼ばれた、高田松原の中で1本だけ津波に耐え抜いた松でした。私は、あの松を目にしたとき、シンプルに「すごい」と感じ、「これは希望の象徴に違いない。皆に力を与えてくれるものだ」と信じて疑わずにシャッターを切りました。そして後日、その写真が「希望の松」というタイトルで新聞に掲載されたので、私は一番に義父に見せに行ったのです。

義父は写真を見てこう言いました。「あなたのように7万本の松と暮らしてこなかった人には希望の象徴に見えるかもしれない。でも、毎日7万本の松と暮らしてきた自分たちにとっては、津波の威力を象徴するもの以外の何物でもない」と。

私はいったい誰のための希望を伝えようとしていたのか。この松を、町に生きている人たちのための希望と捉えたのか、それとも、外から来て「もうつらいものは見たくない」と思っている自分本位の希望として捉えたのか。そもそも写真を発信する前に、町の人の声に十分耳を傾けただろうか。

もちろん、陸前高田市には、あの松を希望だと思っている人もたくさんいらっしゃるはずです。でも私自身は、どこに軸足を置きたいのか。どんな人に寄り添いたいのか、自問自答を繰り返すことになりました。

一方で、この仕事の喜びを改めて感じたのも、震災復興支援の中でした。陸前高田市では、小中学校で手作りながらも入学式を行うことになったのですが、写真館が被災していたため撮り手がいない。そこで、写真家の友人たちで手分けをし、記念写真を撮影させていただくことにしました。私が担当した気仙小学校は、児童全員が高台に避難して無事だったのですが、校舎は屋上まで津波に浸かってしまったため、別の小学校の図書室を間借りして小さな入学式を行うことになりました。私は、無事に入学できた2人の児童に向けて、1秒も逃したくないとの気持ちでシャッターを切り続けました。家や学校が津波に流されてしまったその子たちにとって、この写真は最初に手元に残る思い出になるかもしれない。ご家族や町の人たちにとっても、たくさんの喜びや希望が凝縮された瞬間を残すことができる重みを感じました。2017年3月には、卒業式も撮影に行きました。できれば成人式まで、2人の節目の瞬間を撮り続けたいなと思っています。

もう一つは、2018年3月に訪問したシリアの話です。かつてのシリアは「おもてなし」が本当に好きで、温かな人たちがたくさんいるところでした。しかし、内戦で疲弊した瓦礫(がれきの街には人の声がしない、鳥の鳴き声だけが響いている。もうその温かさは戻ってこないのかと思っていました。

朝食を食べるために入った食堂で、ファラフェルというひよこ豆の一口(ひとくち)コロッケを食べていたら、店員さんたちが物珍しさに集まってきて、「どこから来たんだ」「よかったらキッチンも見て行け」と強引に引っ張っていってくれて、「ケバブも食べろ」とか「熱々のコロッケはどうだ」とか聞いてくる。気がつくと涙が止まらなくなっていました。全力で人をもてなすという、内戦前のシリアにあった同じ「温かさ」が残っていました。かつての記憶がよみがえってきたんです。

新刊の『故郷の味は海をこえて』にもつながるエピソードですね。

スパイス香るネパールのダルカレー

©Natsuki Yasuda / Dialogue for People

そうしたことが、今回の本作りのきっかけにもなっています。料理は、単に体の栄養を補給するだけではなく、その料理に込められた思いや、誰かと一緒に過ごした思い出などを優しく呼び起こすものです。紛争地から日本に逃れてきた難民の人たちが、故郷の料理を再現するためにどのような食材を使い、実際に食べてどのようなことを思い出すのかを聞いてみたいとも思いました。食を通じて記憶をたどる、そういう仕事がしてみたいと思いました。

東京には、例えば高田馬場(新宿区)など、難民として逃れてきた人たちが経営しているレストランが集中している一角があります。そこで提供される料理は、美味しいだけでなく、「この料理はどんな食材でできているのだろうか」という興味を抱かせるものもたくさんあります。関心を持ってくれた方たちにとって、食べるものは、アクションにつながりやすいと思います。そしてそれは、難民問題についての理解を促し、このインタビューの冒頭でお話しした、実感に基づく意見へとつながって、やがて「対話」を導き出す経験にもなるのではないでしょうか。

海外から見える日本について、感じることはありますか?

国際協力というと日本は常に支援をする立場に立っていると誤解されることがありますが、実は2011年世界で一番支援金が集まったのは、内戦が起きたシリアでもアフリカの中で飢餓に苦しむ国でもなく、東日本大震災が起きた日本でした。

そのことを知った陸前高田市の人たちは「今度はこちらが『恩贈り(恩送り)』をする番だ」と言ったのです。この世界は誰もが何かしらの恩恵を受けて生かされています。それを「恩返し」といった義務的な言葉ではなく「恩贈り」の連鎖と捉えているのだそうです。初めて触れた言葉でしたが、素晴らしい考え方だと思いますし、私が目指す方向にもつながる表現だと感じました。

ニュースとして取り上げられる機会が少ない問題は、社会から忘れられがちです。そこにどのように光を当てていくのかが、私たちフォトジャーナリストに問われている使命だと考えています。

私たちの写真や文章を見て、すぐに何かの行動につながらなかったとしても、皆さんの心に種を撒(ま)いて行けたらとも思っています。かつて講演に伺った学校の卒業生と、仕事の現場で出会うことがあります。「安田さんのお話を聞いて、自分の進路を選ぶときの参考にしました」と言ってもらえると、とてもうれくなります。なぜなら、そうした若い人たちがジャーナリズムの世界で活躍できる場所を作ることも、私たちがNPOを作った理由の一つだったからです。

インタビュー/坂井 新二(東京都人権啓発センター 専門員)

編集/小松 亜子

撮影/加藤 雄生

Copyright © Tokyo Metropolitan Human Rights Promotion Center. All rights reserved.