本文

採択から70周年を迎えた世界人権宣言

TOKYO人権 第80号(2018年12月20日発行)

特集

2018年12月10日 採択から70周年を迎えた世界人権宣言

起草に重要な役割を果たした女性たち

世界人権宣言は、1948年12月10日、パリで開催された第3回国連総会で「すべての人と国が達成すべき共通の基準」として採択されたものです。同宣言を起草した人権委員会には、複数の女性の姿がありました。今回は、その中から、アメリカ合衆国第32代大統領フランクリン・D・ルーズベルトの妻であるエレノア・ルーズベルトと、インドの人権活動家であるハンサ・メータの2人に注目し、今日における世界人権宣言の意義と役割について考えていきます。

世界人権宣言が採択されるまでの歴史的な背景

世界人権宣言のポスターを見つめる

エレノア・ルーズベルト

20世紀、人類は二度の大きな世界大戦を経験しました。両大戦における犠牲者数は、世界全体で民間人を含め数千万人にのぼるといわれています。特に、1939年から約6年にわたり続いた第二次世界大戦では、ナチス・ドイツによるユダヤ人の大量虐殺に見られるような、人権を深く傷つける思想や行為が横行しました。こうした悲劇を決して繰り返してはならないとの反省から、1945年10月24日、国際連合(以下、国連)が設立されたのです。

この国連の設立に大きく尽力した人物の1人が、当時のアメリカ合衆国大統領フランクリン・D・ルーズベルトでした。「国際連合(United Nations : 連合国)」という名称も、彼が考え出したものです。しかし、国連の正式発足を前にフランクリン・D・ルーズベルトは急逝。妻のエレノア・ルーズベルトは、新大統領となったハリー・S・トルーマンからの要請もあり、1946年、ロンドンで開かれた第1回国連総会に米国代表団の1人として出席することを決意します。国連総会には6つの主要委員会があり、彼女には、主に社会開発や人権問題をあつかう第3委員会が割り当てられました。そして、エレノアは、難民の保護に努めるなど、自身の任務を懸命に果たしたのです。いかなるときも人道的な見地に立ち続けたエレノアは、その後、世界人権宣言を起草するための国連人権委員会の米国代表となり、初代委員長に抜擢されました。

世界人権宣言の起草に尽力した女性たち

国連人権委員会は、文化的、宗教的、経済的、政治的な背景が異なる18か国(米国、中国、チリ、エジプト、フランス、インド、イラン、レバノン、フィリピン、ソビエトなど)のメンバーで構成されていました。また、同委員会には委員長のエレノア以外にも複数の女性委員が含まれており、世界人権宣言が、男女にとって平等に機能するよう貢献したとされています。その1人が自国インドおよび海外における女性の権利獲得に奮闘したハンサ・メータです。世界人権宣言における彼女の功績は、今日ある世界人権宣言の第1条に見ることができます。

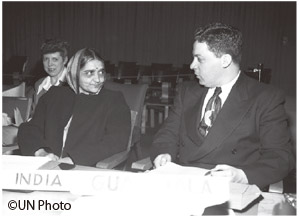

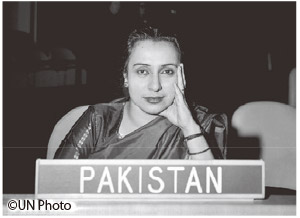

ドミニカ共和国の

ミネルバ・ベルナディーノ(左)

インドのハンサ・メータ(中)

パキスタンの

シャーイスタ・イクラームッラー

原文

Article 1.

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.

日本語訳

第一条

すべての人間は、生れながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。人間は、理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神をもって行動しなければならない。

上記の通り、世界人権宣言の第1条はall human beingsで始まります。しかし、アメリカ独立宣言の序文を参考につくられた草案では、all menと記されていました。エレノアの理解においても、all menという表現は「すべての人間」という意味だったのです。しかし、ハンサ・メータは、この表現に対して「それではいけない。私どもの国では男の人だけがそれを尊重されていて、女の人はいつでもそれ以下に考えられている。だから“男”という言葉は使わないで“すべての人間は”ということをはっきりうたっていただきたい」(1953年5月28日付『朝日新聞』掲載のエレノア来日時の講演より)と異議を唱えました。こうして現在のall human beingsという表現になったのです。ほかにも、宣言の前文にある「男女の同権」という文言は、ドミニカ共和国の外交官であり女性解放運動のリーダーでもあったミネルバ・ベルナディーノの主張によって記されました。また、パキスタンの政治家で外交官でもあったシャーイスタ・イクラームッラーは、児童婚や強制結婚に対して強く反抗していたことから、第16条に、婚姻における男女の平等を明記するよう訴えました。

現在、世界人権宣言が、全人類に共通する宣言になっているのは、こうした女性委員を含む、多様な意見や主張を、委員長だったエレノアが丁寧にとりまとめた結果だといえるでしょう。

年表

注:()内は日本の批准又は加入年

1948年

世界人権宣言

〈主な人権条約〉

1951年

難民条約(1981年)

1965年

人種差別撤廃条約(1995年)

1966年

国際人権規約(1979年)

社会権規約(A規約)

自由権規約(B規約)

1979年

女子差別撤廃条約(1985年)

1984年

拷問等禁止条約(1999年)

1989年

児童の権利条約(1994年)

2006年

強制失踪条約(2009年)

2006年

障害者権利条約(2014年)

世界人権宣言の影響を受けた数々の人権条約

1948年12月10日、パリのシャイヨ宮殿で開催された第3回国連総会において、世界人権宣言採択の投票が行われました。結果は、賛成48か国、棄権8か国、欠席2か国。反対票を投じた国はありませんでした。こうして、基本的人権尊重の原則を定めた「世界人権宣言」が正式に採択されたのです。

前文と30の条文から成る世界人権宣言ですが、法的な拘束力はなく、罰則規定もありません。しかし、同宣言に記された内容は、世界各国の憲法や法律に取り入れられています。また、同宣言でうたわれている権利を現実的なものにするため、これまでに多くの人権条約が制定されてきました(下記年表を参照)。なお、日本は主要な人権条約の当事国になっています。中でも、人権に関して最も基本的かつ包括的であり、拘束力を有する条約化をして、同宣言の実効性を図ったとされているのが、1966年の第21回国連総会で採択され、1976年に発効となった国際人権規約です。

このように、世界人権宣言は、数々の人権条約の基礎になっているのです。

世界人権宣言のこれからについて

「戦争の世紀」といわれる20世紀に対し、21世紀は「人権の世紀」といわれています。国連による「人権教育のための国連10年」(1995~2004年)および「人権教育のための世界計画」(2005年~期限なし)に基づき、日本は、女性、子ども、高齢者、障害者、同和問題、アイヌの人々、外国人、HIV感染者等、刑を終えて出所した人等の人権課題の解決に向けた教育や啓発に取り組んできました。

エレノアは、世界人権宣言の10周年を祝う席で「普遍的な人権は学校や職場など身近な場所で尊重されなければ無意味である」という主旨のスピーチを残しています。私たちの日々の生活と密接に関わっている「世界人権宣言」を、まずは読んでみることから始めてみませんか。

企画・構成/林 勝一・植野 真澄(東京都人権啓発センター専門員)

編集/那須 桂

世界人権宣言を読もう! 採択から70年

東京都人権プラザでは、世界人権宣言全文を展示しています。この機会に前文と各条文を読み、人権について考えてみましょう。

会期

2018年10月6日(土曜日)から2019年9月末まで

場所

東京都港区芝2-5-6 芝256スクエアビル1階 展示室

※祝日:開室/日曜:閉室 ※12月29日から1月3日は休館

参考文献

OHCHR(国連人権高等弁務官事務所)

The role of women in shaping the Universal Declaration of Human Rights(6 March 2018)<外部リンク>

Copyright © Tokyo Metropolitan Human Rights Promotion Center. All rights reserved.