本文

今年もアートがやってきた!

TOKYO人権 第80号(2018年12月20日発行)

コラム

今年もアートがやってきた! 児童・生徒の美術展に行こう

東京都が、都内の特別支援学校に通う児童・生徒たちの美術作品を展示する「アートプロジェクト展」とそれを都内各地で巡回する「アートキャラバン展」。東京藝術大学の協力や監修もあり、本格的な美術展として好評を博しています。どのような魅力があるのか、取材をしました。

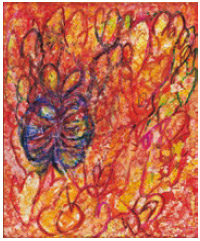

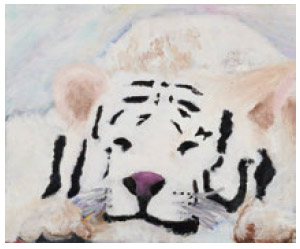

東京都港区のギャラリースペース「伊藤忠青山アートスクエア」で、2018年12月5日から15日間にわたり、「第4回東京都特別支援学校アートプロジェクト展」が開催されました。展示されたのは、特別支援学校に通う児童・生徒が制作した50点の美術作品です。自由な色使いの絵画や大胆な構図の書、ユーモラスな立体アートなど、個性豊かな作品に思わず見入ってしまいます。ライティングや配置にも趣向が凝らされており、その芸術的な雰囲気から、児童・生徒の作品であることを意識しなかった来場者も多かったことでしょう。

2015年度から東京都が主催しているこの美術展は、特別支援学校において、芸術分野での資質を児童・生徒に見出すとともに、都民が障害者への理解を深めることを目的としています。

4回目となる今回は「未来へ ~心ゆさぶる色・形~」をテーマに、児童・生徒から956点の応募作品の中から、50点の作品が展示されました。

紅 翔ぶ

今年度は、これまで使われてこなかった漆や木材などを使った作品もあります。

こうした審査や展示は、東京藝術大学が美術の専門家として協力・監修をしています。東京都と同大学は、当初から「障害を前面に打ち出さない美術展」を基本方針としていました。東京都の担当者は次のように語ります。「障害者アートとしてではなく、純粋に一人一人のお子さんによる作品の力で、来場者の心を動かすような美術展にすることを心がけました。それが結果として、障害者への理解につながればと思っています」。

こうして美術展としてのクオリティーを高めることに注力したこの事業は、2017年度から都内を巡回する「アートキャラバン展」へと発展しました。これは、アートプロジェクト展で展示した50作品を、翌年度に約7カ月間かけて20~30点ずつ展示していくものです。今年度の会場は東京都庁や都立図書館など4カ所で、各会場の雰囲気に合わせた展示を行うのが特長です。例えば、中央図書館や多摩図書館では、美術展と図書館とのコラボレーションをテーマに、児童書やアート関連の図書を併せて展示しています。他の会場でも、展示スペースの広さや壁の色によって、どの作品をどう配置するかを決めるなど、きめ細かい空間づくりをしています。

ホワイトタイガー

こうして一層引き立てられた作品を鑑賞した来場者からは「既成概念にとらわれない、豊かな発想力を感じた」、「驚くような技術をもっている」など、高い評価が寄せられました。東京都の担当者も次のように手応えを語ります。「複数の会場で長期間開催することで、普段は障害のある人と接点がない方にも、少し考えていただく機会をつくることができたのではないかと思います」。

また、児童・生徒の保護者からは、「子供にすばらしい経験をさせていただけてうれしい」、「子供の可能性を信じ、これからもチャレンジさせてあげたい」など、喜びの声が聞かれます。担当者としては、この美術展をきっかけに他の美術展に作品を応募する児童や生徒が現れることにも期待しているとのことです。

ぜひ会場に足を運び、児童・生徒の「表現」を鑑賞してみませんか。障害の有無を越えた、素晴らしい作品に出合えるはずです。

インタビュー/田村鮎美(東京都人権啓発センター 専門員)

編集/小松 亜子

もっと知りたい!

アートキャラバン展2018

- 東京都立多摩図書館(第4期)

- 2018年12月22日(土曜日)~ 2019年1月17日(木曜日)

(2018年12月29日~ 2019年1月3日及び1月10日は休館) - URL(東京都教育委員会ホームページ内)<外部リンク>

<取材先情報>

- 東京都教育庁指導部特別支援教育指導課

- 東京動画(東京都公式動画チャンネル)<外部リンク>

Copyright © Tokyo Metropolitan Human Rights Promotion Center. All rights reserved.