本文

手話が公用語のスープカフェ「Sign with Me」

TOKYO人権 第69号(2016年2月29日発行)

コラム

手話が公用語のスープカフェ「Sign with Me」

文京区本郷に「手話が公用語」をうたうスープカフェ「 Sign with Me ( サインウィズミー ) 」があります。オーナーの柳やなぎまさひろ匡裕さんをはじめ、スタッフはろう者(注)です。ろう者がろう者を雇う場をつくりたいという思いで開店した柳さんは、スープという温かい料理を通して障害者も「ありがとう」と言われる社会を目指しています。

(注)本記事では、聴覚障害者を「ろう者」、聴覚に障害がない人を「聴者」と表します。

茸とソーセージの和風ポトフ

音楽が静かに流れる店内に入ると「いらっしゃいませ」の声の代わりに、スタッフが手話で迎えてくれます。壁には特大のホワイトボード。日本語だけでなく様々な国の言語でメッセージが残されています。“手話が公用語”のこのお店では、聴者はオーダーの際にはメニューを指さしたり、ホワイトボードやブギーボードという電子メモパッドを使って店員とコミュニケーションします。

「スタッフ同士の会話を手話でできるので、ストレスなく働くことができます。ここが初めてのアルバイトです。以前、アルバイトをしようと思っても耳が聞こえないからと断られたことがあります」と手話で語る男性店員。現在大学3年生の彼は、1年生の頃から働いているとあって、接客やスープの調理など手慣れた様子で業務に当たっています。

ろう者であるオーナーの柳さんは、デザイナーや車両研究開発など様々な仕事を経験するなかで、障害者の就労の厳しい現実に直面しました。「就労においてろう者には特有の困難があります。それは仕事をするうえで最も基本となるコミュニケーションの壁です。聴者も最初は努力してくれますが、そのうちに諦めてしまう。情報も共有できず、自分の意見も言えなくなり、結局、ろう者は孤立感を深めていく。他の障害に比べて聴覚障害は転職率が高く、給料も低いというデータがあります」。

柳匡裕さん

この問題を解決するには、ろう者がろう者を雇う場を作ればいいと思い、柳さんは「ありがとうの種」という会社を起業しました。「ある時、とても繁盛しているインド料理店に入ったら店員全員がインド人でした。日本語がうまく通じず、英語で筆談しました。これだと思いました。ろう者が経営する店があってもいい。そしておいしければ必ずお客さんは来てくれる」。柳さんは、スープカフェを展開する企業の協力を得てお店をオープンさせました。

「Sign with Me」はろう者が社会とつながる場でもあると柳さんは言います。「今の福祉の発想は、障害者には失敗させず、無難を良しとするものになりがち。しかし、何もかも『してあげる』『してもらう』という無難な関係のままでは、自分の存在価値を見失い、社会とつながる実感が得られない。我々はその実感がほしい。懸命に汗水流して働く“難”があって得られる感謝の言葉は、社会とつながる実感を与えてくれるのです。ですから『ありがとう』は『有り難う』なのです。私は障害者も対等に『ありがとう』と言われる社会をつくりたいのです」。

聴者はメニューを指しながら注文する。

4月には文京区内に2号店がオープン予定です。柳さんは「福祉にしろ雇用にしろ、健常者すなわちすでに多くのものを“もつ者”の都合が優先された社会の仕組みに依存するのではなく、自立のあり方を探りたい。できることとできないことがあるのは障害者も健常者も同じ。障害者は『違い』を説明できる力をもつためにも、当事者の手で当事者が能力を発揮できる環境をもっとつくっていかないと」と強調します。柳さんは若いアルバイトの姿を見ながら「働く喜びを知り、行動を起こしている姿を見ると私もうれしいです。今まいている種が、次の世代に花を咲かせられるように頑張りたい」とにこやかな笑顔を見せてくれました。

インタビュー/林 勝一(東京都人権啓発センター 専門員)

編集/脇田 真也

手話通訳/東京手話通訳等派遣センター

もっと知りたい!

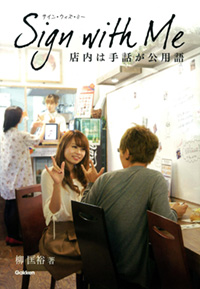

『Sign with Me: 店内は手話が公用語』

著者 柳匡裕/発行 学研教育出版

ろう者が能力を存分に発揮できる社会はどうしたら実現できるのか。

自身が歩んだ幾度の挫折からカフェ開業までをオーナー自らが語る。

取材先情報

Social Café Sign with Me

〒113-0033 文京区本郷5-23-11 野神ビル2F

ファックス: 03-6801-8820

URL:http://signwithme.in/<外部リンク>

Copyright © Tokyo Metropolitan Human Rights Promotion Center. All rights reserved.