本文

言葉にならないつらい気持ちに気づいてほしい─リストカット・自傷行為を理解する

TOKYO人権 第49号(2011年3月23日発行)

特集

言葉にならないつらい気持ちに気づいてほしい──リストカット・自傷行為を理解する

林直樹(はやしなおき)さん

精神科医 都立松沢病院精神科部長

近年、若い人たちの間で増えていると言われる自傷行為。その中でも代表的なのが“リストカット”です。自傷行為は多くの場合、自殺を直接的に意図しておこなわれるものではないと言われていますが、その一方で自殺との関係も指摘されています。

自傷行為は他者にはなかなか理解しがたい行為です。しかしそれは、自傷者本人に重大な問題が生じていることの現れであり、助けを必要としているサインなのだといいます。周囲の人はどのように理解し援助するべきか、精神科医の林直樹さんに取材しました。

“自傷行為”とは?

自傷行為とは意図的に自分を害することで、様々な方法があります。皮膚を切りつける、皮膚を引き裂く、鋭いもので突き刺す、やけどを負わせる、殴る、咬む、また、薬を大量に飲むといったことも含まれます。

手首周辺を刃物などで傷つけるものがとくに多く、これは俗に“リスカ”と呼ばれています。手首(wrist)を切る(cut)ことから造られた和製英語である“リストカット”の略で、自傷行為における割合が高いことから“リスカ”が、その代名詞のように使われることもあります。

自傷行為自体はどの時代にも、どのような社会にも存在してきた普遍的な現象です。しかし、日本ではここ15年くらいの間に発生する頻度が非常に高くなっており、社会問題として注目されるようになってきました。

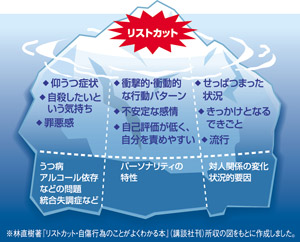

リストカットなどの自傷行為は、氷山の一角(図1)

周囲は「とにかくやめさせなければ」と思いがちですが、その背景の問題に目を向けなければ、本当の意味での回復にはなりません。

一般的に自傷行為は、10代の女性に多く見られ、年齢を重ねるにつれて、治まっていく傾向にあります。日本(注1)とイギリス(注2)での研究によれば、女子高校生の実に7〜14%もが何らかの自傷行為を一度は経験しているといいます。

自傷行為は、人目を避けてこっそりおこなわれることがほとんどで、明るみに出るのはむしろ例外的だといいます。そうした自傷行為の特徴はよく“氷山”に例えられます。ある研究者は、自傷行為を早期に発見するためには、自傷者がそれを打ち明けることが多い友人や同級生たちからの情報を重視するべきだと指摘しています。

人はだれでも、自分の体は大切なもので、守るべきものだと認識しています。それなのに、自傷行為をする人は自分の体を傷つけ、しかも多くの場合、何度も繰り返すため、周囲の人は混乱して冷静さを失ってしまいます。そのため、自傷行為に込められた本当のメッセージはしばしば誤解されます。それ自体はショッキングなことですから、周囲の人が理由をただちに理解できなかったとしても、しかたないかもしれません。しかし、「気を引くためだ」「本当は死ぬ気など無いくせに」といった誤った認識をしてしまうと、適切に対応するのが難しくなります。

実は自傷者本人もどうしてそんなことをしてしまうのか、うまく言葉にできないことも多いのだと言います。自傷行為は、厳しい状況やつらい感情に耐えきれず、追いつめられた末にやむをえずとってしまう行動なのです。

「やってしまったことを責めたり、逆に事態を真面目に受け止めないなどは、本人をさらなる苦境に追い込むことになります。自傷行為は苦し紛れの下手くそなやり方ではあるのですが、“救いを求める言葉にならない叫び”なのです」(精神科医 林直樹さん)。

分かちがたい、自傷行為と自殺

自傷行為は多くの場合、自殺するつもりでおこなわれるわけではないと言われています。しかし自殺の危険が全く無いかと言うと、そうではありません。素人目には死ぬつもりのある自殺未遂と、死ぬつもりのない自傷行為を見分けることは非常に困難です。実際、自傷行為のせいで救急搬送され、都立松沢病院の精神科に入院した人たちへの調査では、53%もの人たちに多少なりとも死にたい気持ちがあったことが確認されていますし(注3)、諸外国での研究では、長期的に見た場合には、自傷行為をおこなっていた人はそうでない人よりも自殺で亡くなる割合がずっと高いことがわかっています。自傷行為による身体のダメージが小さく、それで死ぬ確率が低くとも、それが将来自殺に発展する危険性が低いわけではないのです。

また、死にたい気持ちがすでに明確な場合や、致死率の高い危険な自傷行為をしている場合は、緊急に精神科を受診することが必要になります。いずれにしても放っておいても構わない問題ではありません。

「自殺も自傷行為も、社会全体で取り組まなくてはならない問題です。そのためには、まずきちんとしたデータが必要になりますが、日本にはまだそれすら無い状態。自殺や自傷行為の多い先進諸外国ではきちんと調査がおこなわれています。だから、日本も早急に包括的な調査をおこなう必要があります」(林さん)。

自傷者を援助するには

自傷行為の直接の引き金は、対人関係のトラブルによるストレスであることが多いと複数の研究・調査からわかっています。しかし、直接的な要因だけではなく、それ以前のさまざまな問題にも注意を払わねばならないと考えられています。

目に見える自傷行為の下には、それを起こす要因として、意識には上らないさまざまな問題が大きく横たわっているということからも、自傷行為は氷山に例えられます(図1参照)

そのさまざまな要因の中でも特に重要と思われるのが自尊心の問題です。自傷行為をおこなう人は、幼少期に虐待にあっていたり、家族内の暴力を目撃していたり、いじめを受けていたりといった、生育歴上の問題をかかえていることが多いことが報告されています(注3)。それらは自分が周囲の人々から愛され大切にされているという感覚が打ち砕かれる体験です。そのために自尊心を十分に育むことができなかったのではないかと推測することができます。

しかし、この考えには注意すべき点もあります。それは、この考えが全事例にあてはまるわけではないこと。また、「過去の出来事によって現在が全て決められてしまい、もう変えられないのだ」という悲観論を生じさせる恐れがあるということです。

それでは、周囲の人はどのように援助するべきでしようか。実際にリストカットに気づいた場合の対応の基本をまとめると次のようになります。

- 相手が自傷行為をしていることから目をそむけない。

- まず傷の手当をし、それを通じて体を大切にすることを伝える。

- 心配していることを本人に伝え、援助する姿勢を示す。

- 援助者はひとりで抱え込まないでだれかに相談する。

「なかなか回復しにくいものなのだけど、回復して普通に生活している人たちもたくさんいます。さまざまな困難を乗り越えて、なんとかここまで生き延びてきたのだから、今、自傷行為で苦しんでいる人たちは希望を失わないで」(林さん)。

病院や学校の保健室をはじめ自傷行為と向き合う現場での対応事例は蓄積されつつあります。今は、それらを総合し分析して、一刻も早く、さまざまな支援を展開すべき時期にきています。

「いろいろな立場の人たちがもっと連携することが必要です。問題は一度に解決しないかもしれない。自傷行為を何度も繰り返してしまってもあきらめないで、粘り強く回復への道筋が見えるまで取り組んでほしいですね」(林さん)。

注1 山口亜希子, 松本俊彦, 近藤智津恵,他: 大学生の自傷行為における経験率-自記式質問票による調査. 精神医学 46: 473-479, 2004

注2 キース・ホートン,カレン・ロドハム,エマ・エヴァンス著 松本俊彦,河西千秋監訳 「自傷と自殺-思春期における予防と介入の手引き」 金剛出版,2008

注3 林 直樹,他:自殺関連行動を呈する精神科入院患者の診断と臨床特徴:都立松沢病院入院例の検討.精神神経誌 111: 502-526, 2009

リストカット

自傷行為をのりこえる

林直樹 著

講談社現代新書1912

講談社 刊

Copyright © Tokyo Metropolitan Human Rights Promotion Center. All rights reserved.