本文

「センサリーマップ」で行きたい場所へ出かけよう ―感覚過敏の人たちが過ごしやすい場所を広げる

OKYO人権 第104号(2024年12月31日発行)

JINKEN note/コラム(1)

一人一人の感覚の違いを意識した多様性を尊重する取り組み

日常生活において感じる、光や音などの感覚は人によって違いますが、中には特定の感覚を強く感じる人もいます。多くの人が感じるよりも、感覚を強く感じる特性を「感覚過敏」と言います。公共施設の明るさや温度、街中のにぎやかさといったものは、平均的な感覚に合わせて、設定されたり、配慮されたりしています。このため、感覚過敏の人は、多くの人が心地良いと感じる光をまぶしく感じたり、さほど気にならないざわめきをうるさく感じたりすることがあります。東京国立博物館では、感覚過敏の人が博物館で楽しく過ごせるようにという思いから、「センサリーマップ」を作成しました。博物館教育課長の鈴木みどりさんに東京国立博物館でのセンサリーマップの取り組みについて聞きました。

センサリーマップの作成経緯

センサリーマップとは、光や音などの感覚情報を表したマップで、東京国立博物館では「座れる場所」「音情報」「光情報」の三つのセンサリーマップが、インターネット上で公開されています。作成のきっかけは、職員が訪れたイギリスで、センサリーマップやクワイエットアワー※1という取り組みが小さな町でも行われているのを知ったことでした。そして、創立150年記念事業の一環としてセンサリーマップ作成を始めました。大英博物館やシンガポール国立博物館のもの等を参考に、東京都自閉症協会や建築環境に詳しい専門家の意見を反映させながら、作成しました。

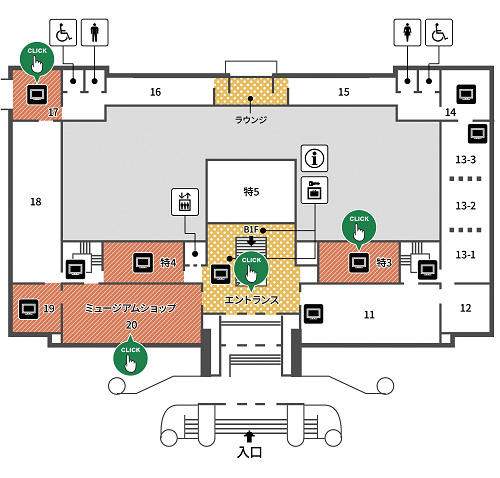

ホームページ上で閲覧できる「センサリーマップ」。

指マークをクリックすると情報が表示される。

一人一人の感覚の違いを反映させる

感覚過敏は特定の人にあるだけでなく、誰もがなる可能性があります。普段は感覚で生活に困らない人でも、疲れなどがきっかけとなり、感覚が過敏になることがあります。鈴木さんはセンサリーマップを作成する中で、感覚は一人一人違うだけでなく、一人の中でも一定ではないことを実感し驚いたと言います。「感覚過敏の症状がある人の誰もが、光も音も匂いも強く感じるのではなく、光だけ強く感じる人もいれば、いくつかの感覚を強く感じる人もいて、いろいろな感覚があります」。

東京国立博物館では、一人一人の感覚の違いを知ってもらうための、定期的に開催するキッズデー※2で、センサリーマップを作る親子向けワークショップを行いました。「参加者が、人によってそれぞれ感覚が違うことを楽しく体験できる機会となったのでは」と鈴木さんは言います。

センサリーマップから始める多様性への取り組み

東京国立博物館がセンサリーマップを作成してから、国内でも少しずつセンサリーマップの作成を検討している博物館等が増えています。誰もが安心して博物館等を楽しめるためには、センサリーマップ以外にも、カームダウンスペース※3やクワイエットアワーなどの設定や、イヤーマフ※4やサングラスを着用しての鑑賞も、それぞれの状況に応じた感覚過敏への対応として考えられます。

センサリーマップの取り組みは、感覚の刺激に不安のある人を含め、一人一人の感覚の違いを意識した多様性を尊重する取り組みであると言えそうです。

インタビュー・執筆 藤本 尊正(東京都人権啓発センター 専門員)

※1 スーパーマーケットなどで放送を一定時間停止して、音の刺激をなくすための取り組み。

※2 子どもに博物館の楽しさを知ってもらうため、イベントを開催したり、食事や休憩ができるキッズスペースを設けたりする一日。

※3 感情の高ぶりやストレスが溜まった場合に、落ち着きを取り戻すための空間。

※4 聴覚過敏で困る人が音の刺激から耳を守るための防音保護具。

Copyright © Tokyo Metropolitan Human Rights Promotion Center. All rights reserved.