本文

私の大伯父はハンセン病だった。 ――繰り返される差別を断ち切るために

TOKYO人権 第103号(2024年8月31日発行)

インタビュー

Profile

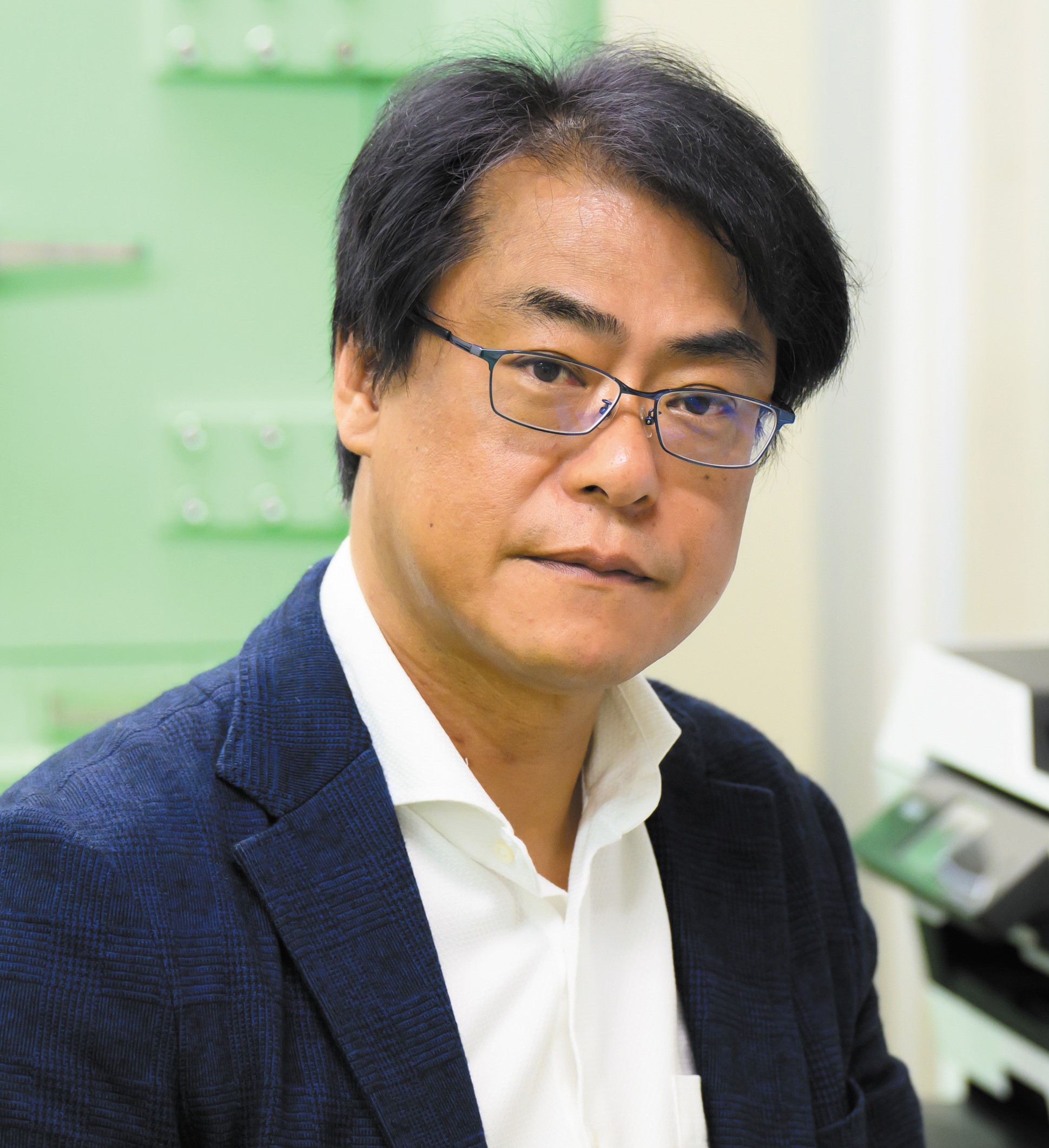

木村 真三(きむら・しんぞう)さん

獨協医科大学准教授。1967年愛媛県生まれ。放射線衛生学者。科学技術庁放射線医学総合研究所、独立行政法人労働安全衛生総合研究所などでチェルノブイリ原発事故、東海村臨界事故による放射能汚染と人体への影響を研究。2011年、福島第一原発事故後、福島県二本松市放射線専門家チーム代表に就任。2013年ジトーミル国立農業生態学大学(現・ポリーシャ大学)より名誉教授号、2017年ウクライナ国立公衆衛生研究所より名誉博士号授与。現在は獨協医科大学国際疫学研究室福島分室室長。

東海村臨界事故を契機に放射線の人体影響を研究することに

私が放射線衛生学の研究をライフワークとするきっかけになったのは、1999(平成11)年に東海村の原子力施設で発生した臨界事故でした。大学院時代は、パーキンソン病の研究をしていたのですが、大学院時代の先輩から任期付研究員を募集しているのを聞いて、放射線医学総合研究所に就職しました。そして、その年の9月にこの事故が起きたのです。私はいち早く現地に入って調査をしました。事故で亡くなった方の、検死が終わり、体の一部が入ったポリプロピレン製の容器を手渡されたとき、日本で原子力発電所の事故が起きる可能性が頭をよぎりました。だから、この事故が収束したらそれでおしまい、というわけにはいかない。生涯をかけて取り組まなければならない問題だと考えたのです。

「原発事故」を本気で研究するのであれば、チェルノブイリ原発事故の研究は必須だと思いました。周囲の反対を説き伏せて、チェルノブイリに赴き、放射線の影響について研究を続けてきました。そして、2011(平成23)年3月、東日本大震災で原発事故が発生しました。発生直後、当時勤めていた研究所から「勝手な行動を慎むように」と所員一斉メールが入り、私は職場に辞表を出して福島に入りました。その年の5月から福島県二本松市のアドバイザーを務めることになり、二本松を拠点に活動しています。

父が家族に隠し続けていたハンセン病の大伯父の存在

父方の祖父の兄である大伯父がハンセン病患者だということを知ったのは大学院生のときでした。今から30 年近く前だったと記憶しています。実家の跡を継いだ兄から珍しく私の携帯電話に写真が送られてきました。その中に父が従軍していた頃の写真などがありました。詳しいことを兄に聞くと、自宅を改修する際、義理の祖母(父の養母)の遺品が見つかったというのです。後日、母方の祖父の見舞いで帰省した際に家族が集まったところで、再び兄に遺品について尋ねると、籐(とう)製のバスケットを手渡されました。その中に大伯父の葉書があったのです。差出人の住所が岡山県にあるハンセン病療養所「長島愛生※2」となっていました。当時、父は難病であるパーキンソン病にかかり、寝たきりでしたが、かろうじて昔の記憶はあるようだったので、「この仙太郎という人は、らい病※3やったんかな。それは木村の家から、らい病患者が出たというんかな」と父を問い質(ただ)しました。すると、長い沈黙の後、父は絞り出すような声で「言えんかったんよ」と言いました。それを聞いていた母が「うちはそがいなこと、聞いとらんで」と言うと、父は母に対して吐き捨てるように「そがいなこと言うたら、結婚させてもらえんかったやろうが」と言ったのです。それを聞いて、皆、ハッとして全てを悟りました。

父は昔から非常に寡黙で、親子のコミュニケーションすら難しいところがありました。秘密を守り続けてきた父は、家族に自分のことを語ることができなかったのでしょう。後に知ることになるのですが、父は自身の縁談が破談になった壮絶な経験があったのです。ハンセン病が出た家と結婚させられないと相手方の父親がナタを振り回したと言います。ですから、自分と同じように子どもたちが将来、家庭を築くときに差別されることをなんとか避けようとしていたのです。

戒名のない位牌(いはい)

実は大伯父の名前は、子どもの頃から見覚えがありました。祖母の家に祖先の位牌が祀(まつ)られていたのですが、数多く並んでいる位牌の中に、一つだけ戒名のないものがありました。そこには「木村仙太郎」とあり、不思議に思いました。義理の祖母や父に、なぜこの位牌だけ戒名がないのかと尋ねても、何も答えてもらえませんでした。その位牌のことが記憶に残っていたので、義理の祖母の遺品の中にあった葉書を見た時にも「木村仙太郎」という名前にピンときたのです。

ハンセン病患者と同じ悩みを抱える福島原発事故の被災者

福島で原発事故の調査をしていたとき、被災者の中学生や高校生から、こんな質問を受けました。「私は結婚していいんですか」「子どもを産んでいいんですか」「私は同じ福島の人としか結婚できないんですか」と。まだ10代の子どもたちが、どんな気持ちでその質問をしているのかと思うと、胸が締め付けられました。

その姿が、広島や長崎の被爆者への差別問題とオーバーラップしました。そして、ハンセン病患者とその家族も全く同じ苦しみを抱えています。福島で被災した人たちと共に歩むには、放射線の専門家としてだけではなく、心の部分まで共有しなければいけない、そのためには、今まで封印してきた大伯父のことを公表しなければならないと思うようになりました。

私が、ハンセン病患者の親族であることを公表することにはもちろん葛藤がありました。しかし、差別意識をなくす活動をすることに意味があると考えたのです。

仙太郎の名誉回復のために遺骨を実家の墓に戻す

父は誰にも大伯父のことを話さずに生きてきましたが、母は、薄々と気がついていたそうです。実家がある地域は、江戸時代の五人組制度がいまだに残っているほど、地域の人間関係がまるで親族のように濃密です。ハンセン病患者の存在が知られると、家族だけでなく、その地域の人たちまでもが差別の対象になってしまう、だから、皆で協力して秘密を守ってきたのでしょう。

そのようにして私の家族と実家の周囲の人たちが隠し続けてきたことを、私が公に語ることについて、実は、事前には誰にも相談しませんでした。きっと反対されるでしょうから、既成事実を作ってから事後報告の形で伝えました。長島愛生園に保管されていた大伯父の遺骨を実家の墓に戻す時も、事前には何も伝えず、いきなり皆を集めて、「遺骨を持って帰ってきたけん、これから墓に入れてええよな」と伝えて納骨しました。仙太郎の遺骨を家族の墓に戻すことが、彼の名誉回復になると考えたのです。

強制収容されなければもっと長生きできたかもしれない

身内にハンセン病患者がいることを公にした後、地元の愛媛県や長島愛生園で仙太郎の足跡を調べました。すると、新たなことがわかりました。仙太郎は53歳で長島愛生園に収容されるまで、およそ30年もの長い間、実家の敷地内に作られた隔離小屋で暮らしていたのです。当時、この小屋に近づいたらいけないと言われたことを覚えている地域の古老から話を聞くことができました。 療養所に強制収容されたのは、1931(昭和6)年に制定された「癩(らい)予防法※4」に伴って全国で展開された「無らい県運動※5」の影響でしょう。地域住民に通報される形で、長島愛生園に収容されたと思われます。

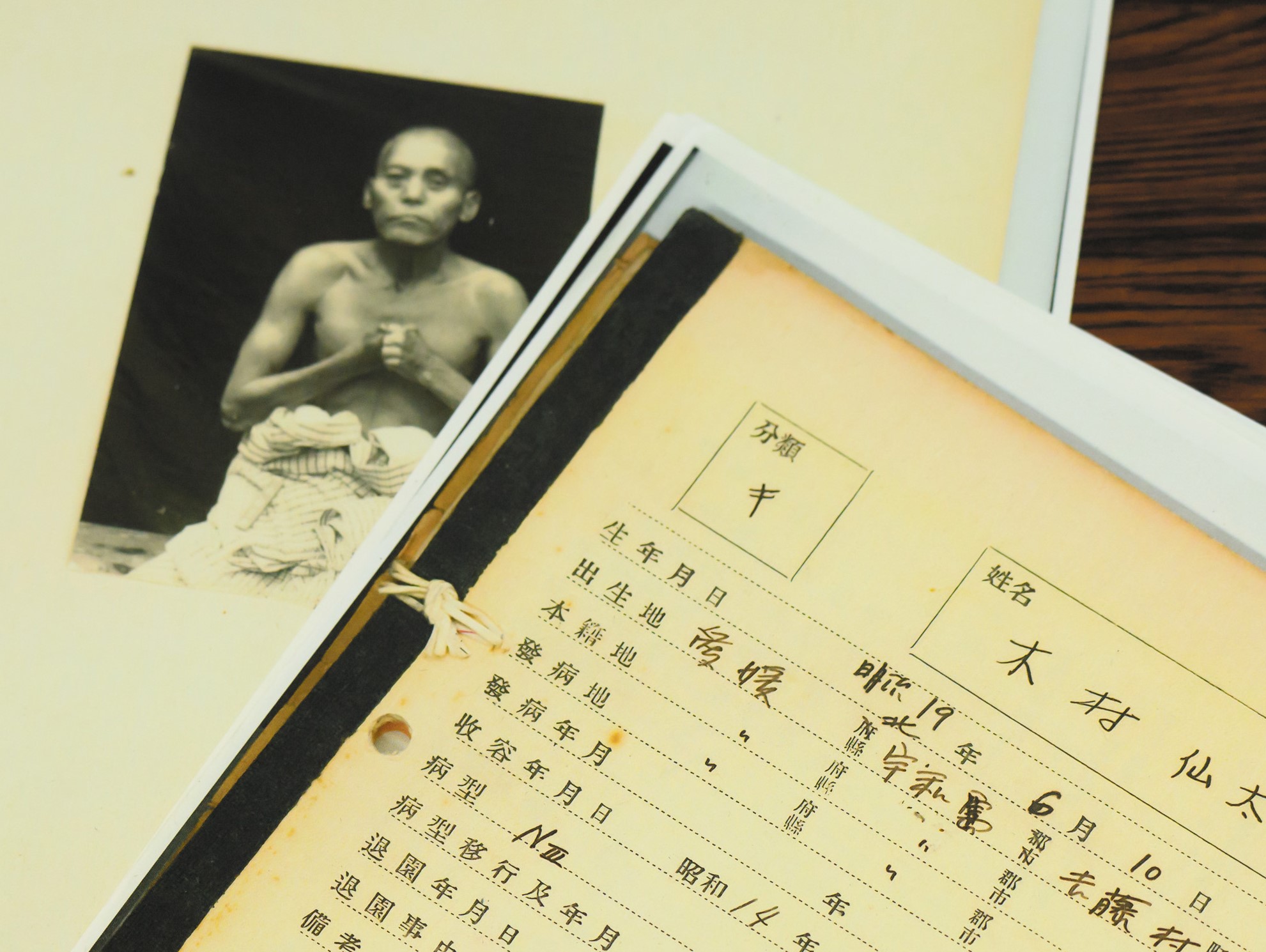

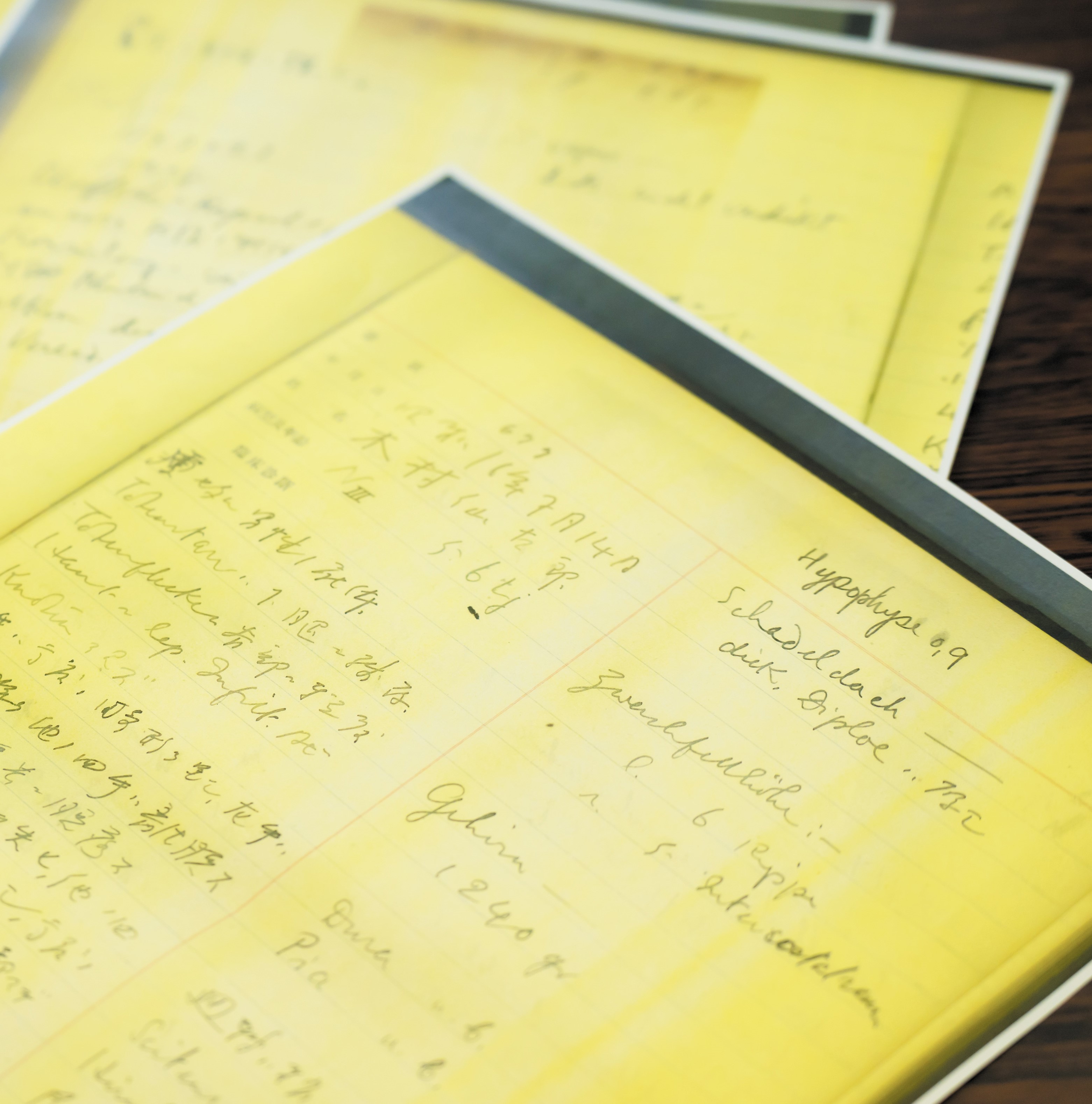

長島愛生園に残されている収容患者の医療記録は、これまでは外部に開示されていませんでした。私が遺族であり、かつ、医学の研究者だったことから、初めて開示してもらえたのではないかと思います。

開示された記録の中にはなんと、入所したときに撮影された仙太郎の写真が残っていたのです。実家には仙太郎の写真は一枚も残っていなかったので、私は初めて仙太郎の姿を知ることができました。

長島愛生園に収容されたのが1939(昭和14)年の9月、亡くなったのは1941(昭和16)年の7月なので、療養所に収容されていたのは2年足らずだったのです。

カルテや写真からは収容された時にすでに両手の全ての指を失い、足に重度の障害があり立てない状態だったことが分かります。亡くなる3ヶ月くらい前に足の切断手術をしています。ハンセン病では知覚が麻痺(まひ)するので、傷が癒(い)えるのが遅く、混合感染により化膿(かのう)して指や足が脱落することがありました。

直接の死因は肺結核でした。私はそれまで、強制隔離や差別を苦にして仙太郎は自死したのではないかと脳裏をよぎっていましたから、本当の死因を知り、安堵(あんど)しました。ただ、疑問も湧いてきます。なぜ、収容されて2年足らずで肺結核を悪化させたのか。おそらく栄養状態の悪さが原因だったように思えます。入所した時の写真では、体格も良く筋骨隆々としていたのですから。太平洋戦争の開戦前で、食糧事情も悪化しているところに加えて、どの療養所も既定の定員を大幅に上回る患者を収容していました。

自分では動くことができず、放置されているから褥瘡(じょくそう)もひどくなっていたはずです。もし、強制収容されずに地元の隔離小屋で暮らしていたら、もっと長生きしていたことでしょう。

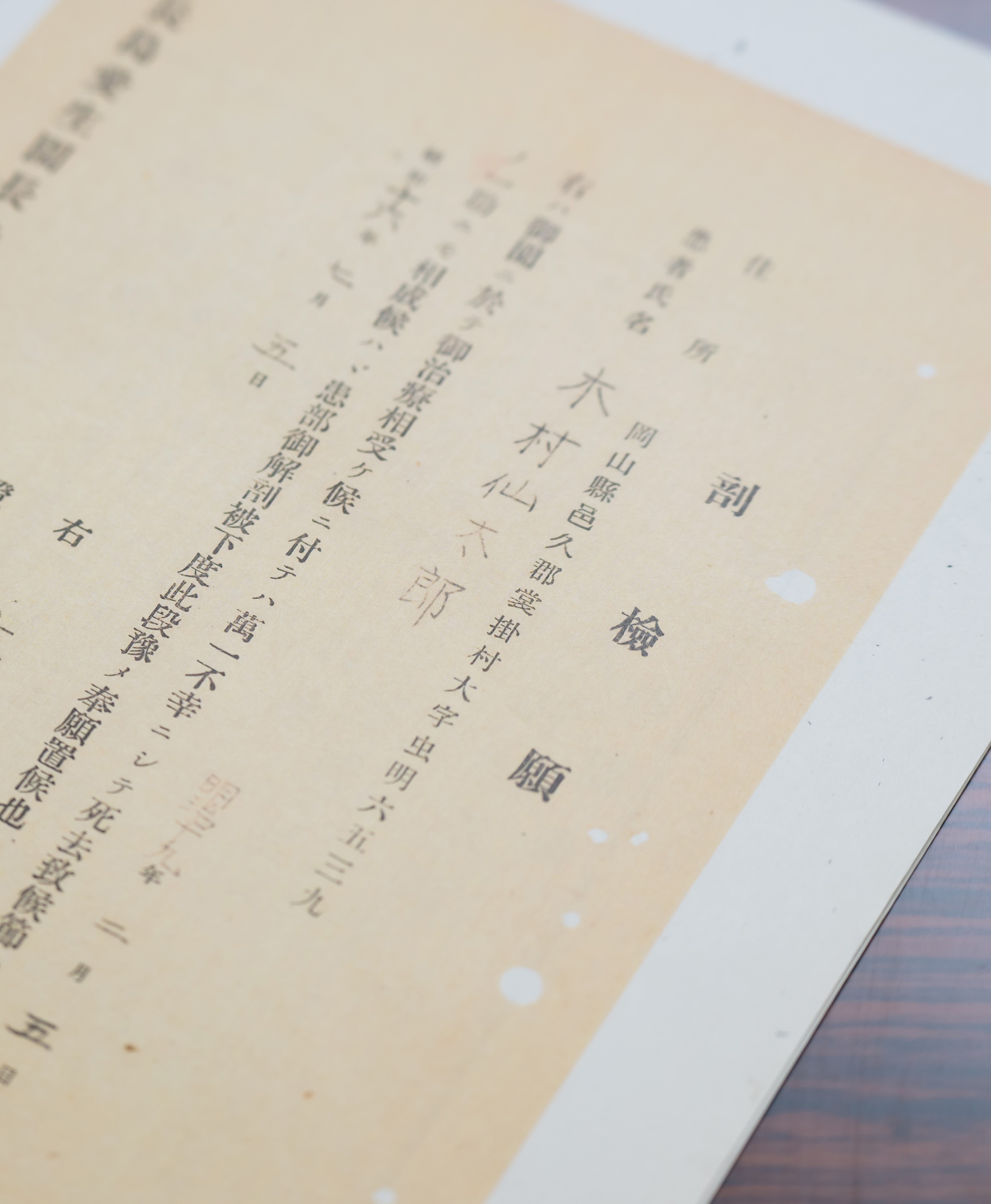

ハンセン病患者の尊厳とは 被害に対する賠償とは

長島愛生園に限らず療養所では、収容者が死亡すると事実上強制的に解剖されていました。入所するときに解剖同意書を書かされる療養所もあったようです。仙太郎の解剖同意書には署名がありましたが、指を失っていましたから代筆でしょう。さらに死の間際に本人に確認を取って書かれたとも思いにくいです。当人の尊厳を思えば、こうしたことを問題視するのは当然です。その一方で、こうした医療記録は仙太郎が生きた証を残してくれたともいえます。また、当時の医療をめぐる倫理感は現代とは大きく異なっていました。昔の医師は、自分が担当していた患者が亡くなったら、ほとんどの場合、解剖していたと言いますから、当時の状況を踏まえながら、医学的に検証すべき多くの課題が残されていると思います。

また、強制隔離政策によって受けた被害に対する賠償問題が金銭だけの話になってしまうとしたら、そこには危惧を感じます。賠償金を受け取る人への妬(ねた)みが生じたり、賠償額の差によって地域や被害者が分断されたりする問題は、ハンセン病に限らず、福島の原発事故でも生じています。金銭での賠償が必要ないと言うのではありません。そもそも、被害者への賠償金はあまりにも低すぎて、もっと手厚くするべきだと思います。

仙太郎の医療記録を公開した理由 差別の連鎖を断ち切るために

私は2022(令和4)年に長島愛生園の愛生園歴史館を借りて、仙太郎の医療記録を公開展示しました。それは、差別や偏見による人権侵害があった証拠として解剖録やカルテを保存し、後世に過去の過ちについて事実を知ってもらうためです。私が取り組んでいることは一言で言えば「啓発」です。ハンセン病の問題は、病気についての最新の正しい知識が周知されていたら、「らい予防法」に由来する強制隔離政策を延々と続ける過ちを犯すことはなかったはずです。

ハンセン病患者と原発被災者の置かれている立場は、本質的には全く同じです。誤った知識に基づく偏見が差別を生み、差別される側の人々の人権を侵害するという根本的な構造は共通しています。さらに、同和問題や「在日」の問題、公害被害者の問題など、それぞれに通底する問題に目を向けることで、それらを解決するための道筋が見えてくるように思えます。その道筋をつないでいくことが私の仕事の一つだと思っています。

インタビュー林勝一(東京都人権啓発センター専門員)/編集杉浦由佳/撮影(表紙・2 〜6ページ)百代

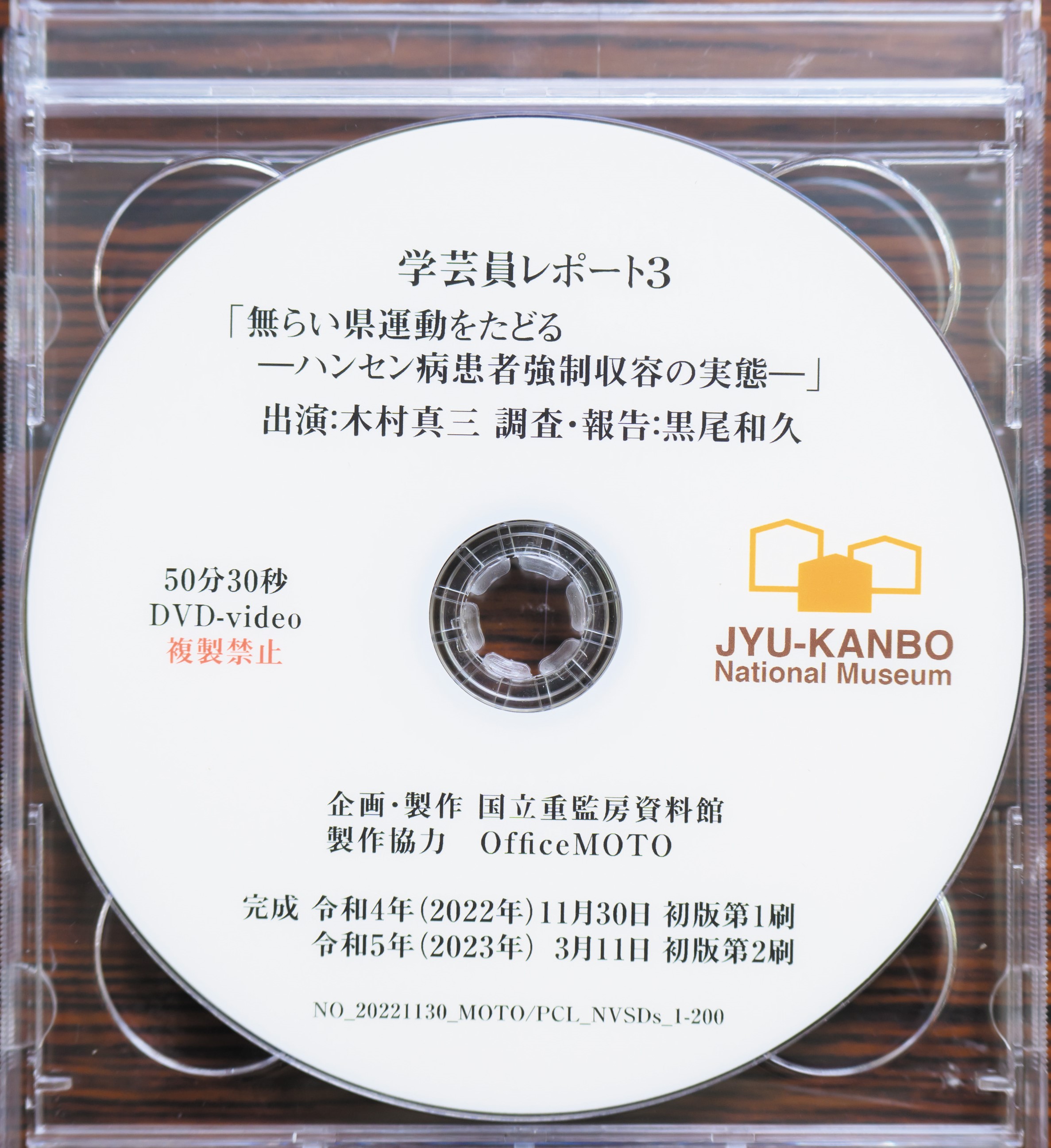

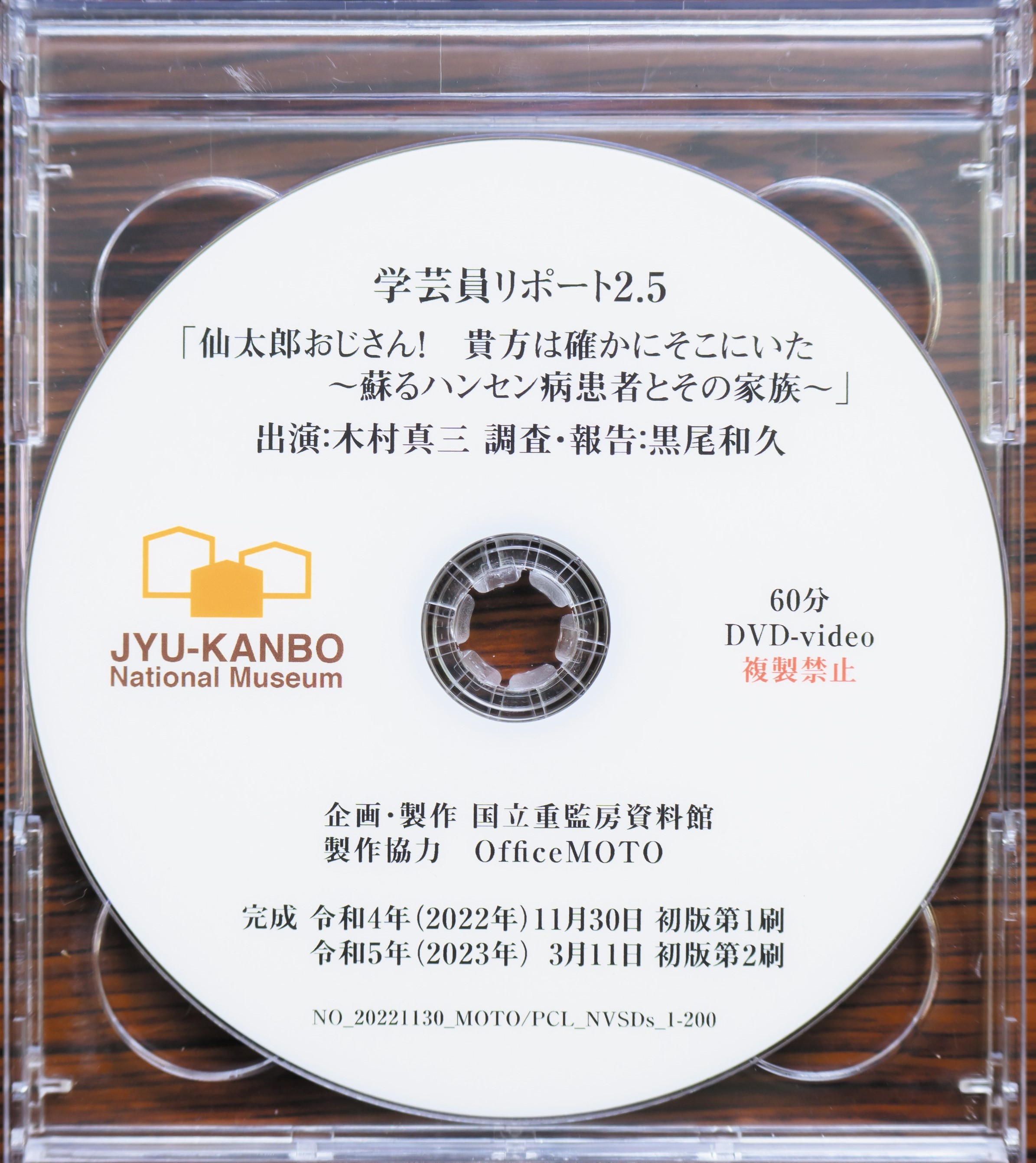

木村さんおすすめDVD

右/『学芸員レポート2.5 仙太郎おじさん!貴方は確かにそこにいた~蘇るハンセン病患者とその家族~』

左/『学芸員レポート3 無らい県運動をたどる~ハンセン病患者強制収容の実態~』

[お問合せ] 重監房資料館

URL https://www.nhdm.jp/sjpm/ TEL 0279-88-1550

※1 ハンセン病は「らい菌」により末梢神経や皮膚が侵される感染症。後遺症として顔や手足の変形をのこすことがある。本来、感染力は極めて弱いが、不治の病、恐ろしい伝染病とみなされ、厳しい差別の対象となった。かつては「らい病」と呼ばれたが、今日では「らい菌」を発見した医師の名前にちなんで「ハンセン病」と呼ばれる。法律により患者たちは強制的に全国の療養所に収容され、家族や友人、地域から分断された。

※2 長島愛生園は1930(昭和5)年に日本で初の国立らい療養所として瀬戸内海に浮かぶ長島(岡山県)に開設された。

※3 「らい病」「らい患者」という呼称は現在は不適切とされる表現ですが、木村真三さんが、大正生まれでパーキンソン病を患い寝たきりの父には「ハンセン病」という名称がわからない可能性があったために敢えて使った当時の状況をありのまま伝えることが重要との判断によるものです。ご了承ください。

※4 放浪患者の隔離を目的に1907(明治40)年に制定された「癩予防に関する件」を作り変え、1931(昭和6)年に「癩予防法」が制定。全ての患者を療養所に隔離できるようにした。

その後、改正を経て、「らい予防法」が1996(平成8)年に廃止されるまで強制隔離政策が続けられた。

※5「 無らい県運動」は、ハンセン病への恐怖心をあおり、官民一体となって患者を摘発し療養所への隔離、収容を進めた運動。1931(昭和6)年の「癩予防法」制定前後に全国に広まる。

※6 1996(平成8)年に「らい予防法」が廃止された後、入所者らによって国の責任を問う国家賠償請求訴訟が提起され、2001(平成13)年、原告勝訴判決が下された。国は控訴を断念し、入所者らに謝罪するとともに補償を行う法律を制定。また、2019(令和元)年には、患者・回復者だけではなく、その家族が社会から受けた差別についても国に責任があることが裁判で認められ、国は控訴せず補償を行う法律を制定した。

Copyright © Tokyo Metropolitan Human Rights Promotion Center. All rights reserved.