本文

社会に支えられた私が、いま社会に伝えたいこと

TOKYO人権 第101号(2024年3月11日発行)

インタビュー

Profile

飯田 芽生愛(いいだ・めいあ)さん

長野県出身。早稲田大学社会学部卒業後、現在テレビ局の報道部門所属。7歳から過ごした児童養護施設での生活経験を基に登壇した、椎尾弁匡記念杯第72回全国高等学校弁論大会では、当事者としてスピーチし、内閣総理大臣賞・文部科学大臣賞を受賞。大学在学中はチアダンスサークルの代表を務めたほか、NPO法人のスタッフとして女性支援、路上生活者向けのボランティアなどに参加した。

養護施設だからこそ恵まれていたこともある。先入観と偏見で、子どもたちの選択肢を狭めないで

虐待には無自覚で、ただ、その一日を生きるだけだった

私が小学校に入学する前だったでしょうか、母が、姉と私の目の前で焼身自殺をしました。母の再婚相手である義父からの暴力に耐えかねて、衝動的に灯油を被って火をつけたのです。確かな事実に違いなく、衝撃的な出来事だったにもかかわらず、幼かったせいなのか、なぜだか、その時のことは記憶がとても曖昧(あいまい)です。

母が亡くなったことで、義父の虐待の対象は子どもに移りました。中でも、まだ幼く家事手伝いが十分にできなかった私に、その矛先が向けられました。私だけご飯を食べさせてもらえなかったり、雪の中を引きずられたことや、息ができないほど水を浴びせ続けられたこと、包丁を投げつけられたりしたことなどを覚えています。

身体のあざが人目につくことで虐待が発覚するのを恐れたのか、義父は私にだけ、学校に通うことを含めた一切の外出を認めませんでした。家の中に義父と私の2人だけでいることが多く、いつ何をされるか分からない中で、あたりまえのように命の危険を感じていました。ただ、当時の私は、その日を生きるのに精一杯で、虐待を受けているという認識もありませんでした。

虐待の日々から私が助け出されたのは、そんなことがしばらく続いたある日のことです。私が登校していないことを不審に感じていた先生が、同じ小学校に通う姉を問いただし、家での私の状況を知ることとなったのです。それを機に、姉と私は、小学校の先生と児童相談所の職員に保護され、児童養護施設に入所することになりました。

7歳で書き始めた、亡き母に宛てた「手紙」

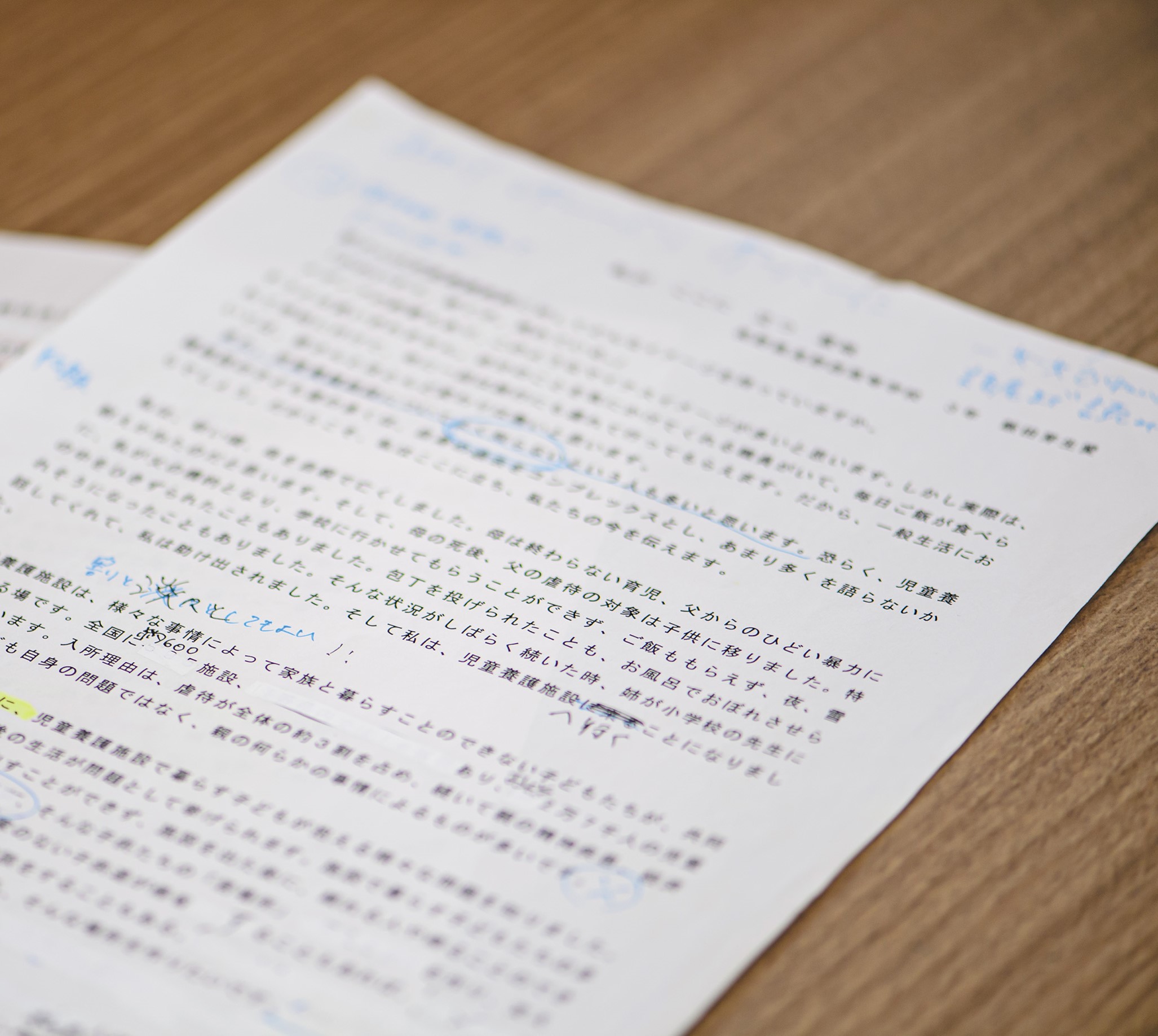

施設に入所してからは、毎年、母の命日と誕生日に、母に宛てて手紙を書いていました。

初めて手紙を書いたのは7歳のときで、その手紙は今も手元にあります。母がもうこの世にいないことは、幼いなりに理解していたのですが、それを受け入れられない気持ちもあったのです。母に褒めてもらえるように頑張って、それを手紙で報告できるようにと、そんな心持ちで毎日を過ごしていました。

手紙を書く過程で、自分の考えを言語化して、気持ちを整理していたような面もあったように思います。

児童養護施設だからこそ、恵まれていた部分も多かった

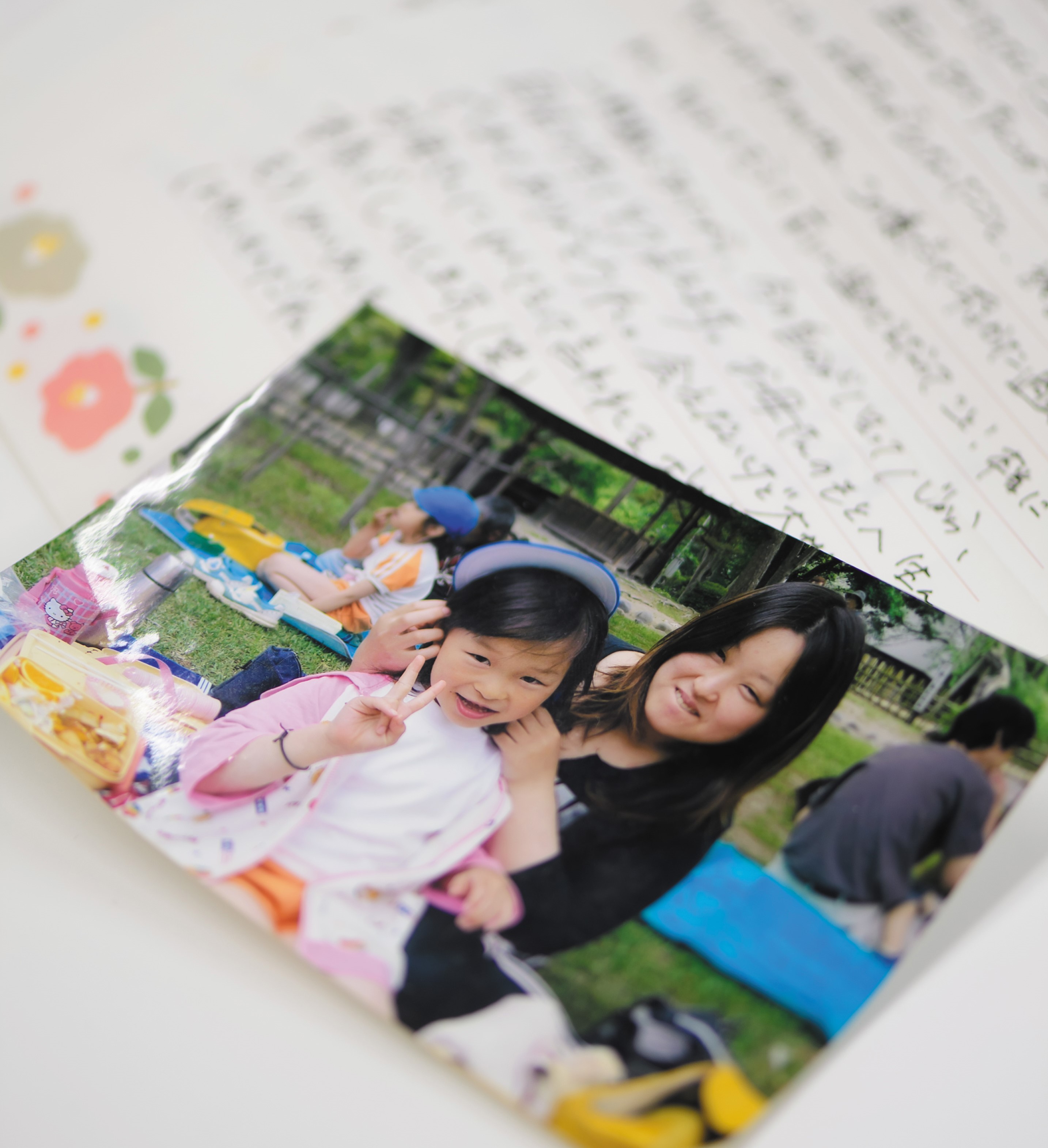

施設に入所してからは、ご飯が食べられること、布団で寝られること、毎日をおびえずに過ごせることが本当にありがたいと感じました。ただ、学校の授業参観で他の子の親御さんが来られているのを見ると複雑な気持ちになり、とても寂しいと思うことはありました。

私が入所した児童養護施設「飯山学園」は、部活や習いごとなども可能な限り支援してくれる環境だったので、経験的には満たされていました。洋服代が年間2万円までという上限があったり、携帯電話を持つことが難しかったりといった制約はありました。それでも、提携先の塾に通え、ボランティアの先生からピアノを教わることもできました。

中学ではスキーでジュニアオリンピックに出場し、高校では全国大会を連覇し続けているバトン部で活動しました。やりたいことを可能な限り応援してくれる環境だったと思います。

高校時代は、部活のために早朝から出かける毎日でしたが、職員の方が毎朝5時にお弁当を持たせてくれていました。これは一般家庭でも、なかなかできることではないでしょう。施設だからこそ恵まれていた部分も多かったのです。私を応援してくれた施設には、今も感謝の思いが尽きません。

当時は学業にも部活動にも、全力を尽くしていました。もともと負けず嫌いの性格ということもありますが、常に結果を出し続けて誰かに評価されていないと、自分の存在が認めてもらえないと思い込んでしまうのです。その背景には、生きてさえいれば存在を肯定してもらえる、両親からの「無償の愛」と無縁だった境遇があるのでしょう。それは、今でも変わっていないように思います。

自分の経験を基にした提言発表が、施設出身者への奨学金制度を後押しした

高校時代に、一般社団法人教育支援グローバル基金の「ビヨンドトゥモロー」が主催する人材育成プログラムに全国の高校生6人と参加しました。そこで内閣府や地元の長野県で、自分の経験に基づく提言発表を行いました。その提言が基になって、長野の県立大学で、児童養護施設から進学した学生の授業料無償化が実現したのです。自分が何かを伝えることで、社会に変化を起こせるのだという手応えを実感できました。

その後、高校の校長先生の勧めで、高校生を対象にした2つの弁論大会に参加し、いずれも最優秀賞を受賞しました。

提言発表や弁論大会に携わったことが、大学への進学を具体的に考えるきっかけになりました。これらの活動を通じて出会った方々から、いろいろな大学が用意している奨学金や入試の制度の情報をもらえたのです。

その中で、児童養護施設の出身者を対象にした奨学金制度や、自己推薦制度がある大学があることも知り、大学進学への道が開けました。

大学で学び経験したことで、かなり視野が広くなりました。最初は、虐待を受けている子どもたちの問題を発信したいという気持ちだけを持っていました。しかし、女性支援のNPO法人でスタッフとして活動していくうちに、虐待する親の側にも、大変なことやつらい事情があることを知りました。それからは虐待の背景にあるものについて、深く考えるようになりました。

私自身についても、両親がいないという「分かりやすい肩書き」を持っていることで、意識を向けてくれる人たちがいて、それに助けられている部分もあると気付きました。例えば、両親がおらず施設で暮らす子どもよりも、片親家庭の子どものほうが、支援が届きにくく困窮していることもあります。

幅広い視野を得ることで、自分の過去の経験をポジティブに捉え直せるようになったことが、大学時代に得られた大きな収穫でした。

児童養護施設への誤ったイメージと偏見を払拭(ふっしょく)したい

児童養護施設には、今でも「かわいそうな子どもが行くところ」というマイナスのイメージがつきまとっています。テレビドラマなどの影響なのか、入所している子どもはボロボロの服を着ているといった偏見が根強く残っているのです。そうした影響から、「施設に入るくらいなら今の環境に耐えるほうがましだ」と考えてしまう子どもたちも多いはずです。

そんな偏見で、つらい環境から抜け出すための児童養護施設という一つの選択肢を失ってしまうことは、とてももったいないことです。だから、私の経験を伝えることで誤った先入観を払拭(ふっしょく)し、児童養護施設を、より良い未来を得るための選択肢の一つとして、考えられるようになってほしいと願っています。

支えを失うと、孤独と些細なつまずきが社会的挫折を生む。退所後も支援が得られる、社会制度が望まれる。

支えを失った施設退所者の、居場所のない孤独感

大学に進学した私は、施設の先生方から、「あなたが正解ではないからね」と釘を刺されました。私はたまたま大学に進学する道を選びましたが、例えば職人を目指す人もいるなど、多種多様な生き方があるはずです。どの道を選ぶことが幸せなのかは、その本人にしか分かりません。

進学・就職にかかわらず、児童養護施設に入所していられるのは原則18歳までとされてきました※1。18歳を過ぎなくても高校を中退してしまうと退所しなければならず、そこから突然、これまであった支援はすべてなくなり、一人でやっていかなければならないという状況が続いてきました。

心細くなったときなどに、施設を訪れることが禁止されているわけではありません。ただ、ほとんどの施設では職員も子どもたちも常に入れ替わっているので、退所後に訪れても、親しい人と会うことは叶いません。そうなると施設とのつながりは、自(おの)ずと持ち続けることが難しいのが実情です。退所後に施設を訪れても、居場所がなくなってしまった思いがして、寂しさを感じることになるでしょう。

精神的にも経済的にも後ろ盾を持たないまま施設を退所することになる多くの人たちは、軽い病気で短期間の療養が必要になっただけで、学校や仕事を辞めざるを得なくなることも珍しくありません。最近では、施設から大学などに進学する人も増えていますが、その一方で中退してしまう人も多いのです。

どのような進路を選んだとしても、「ほんの些細(ささい)なことにつまずいただけで、その道を諦めてしまう」、そんなことのないように、退所後も支援が得られる制度が必要だと思います※2。

困窮した家庭の子どもたちにも、テレビなら、必要な情報を届けられる

2023年に大学を卒業し、テレビ局に就職しました。配属されたのは報道部門で、今はニュース番組の制作に携わっています。

施設での生活では娯楽はテレビしかありませんでしたし、もともとテレビには強い関心があり、それがテレビ局を志望した動機でもあります。

また、困難な境遇にいる子どもたちでも、インターネットは見ることが難しくても、テレビなら見られる環境にいることが多いでしょう。テレビを通じて、昔の私のような子どもたちに宛てて、メッセージを届けられるのではないかと考えました。

私も当時は「虐待」という言葉も、その概念も知らず、逃げていいのだとか、助けてもらえるとか、そういう認識はまったくありませんでした。そういう子どもたちに少しでも情報を届けたいし、仕事を通じて子どもの虐待の問題に携わっていきたいと考えています。

ただ、いつか、自分が育ってきた背景ではなく、自分自身が何かを成したことで、評価されたいという気持ちも強く持っています。それがどのような分野なのかはまだ掴(つか)めていませんが、それを見つけることも含めて、これからの仕事の中で実現していきたいと思っています。

インタビュー 吉田 加奈子(東京都人権啓発センター 専門員)

編集 杉浦 由佳

撮影(表紙・2〜6ページ) 百代

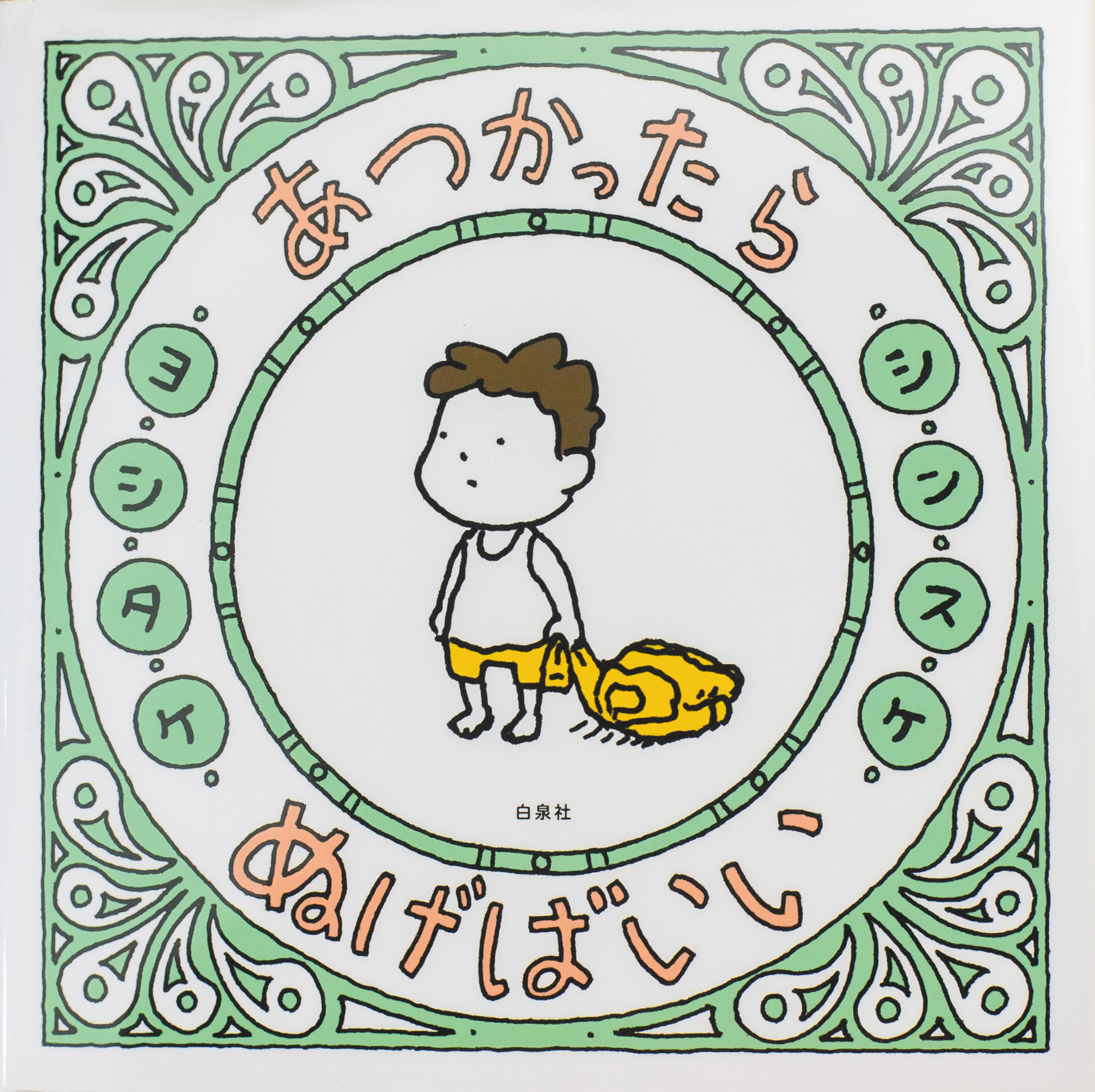

飯田さんおすすめ書籍

『あつかったら ぬげばいい』

ヨシタケ シンスケ 著(白泉社)

※1 2024年4月施行の改正児童福祉法では、「やむを得ない事情により自立生活援助の実施が必要と都道府県知事が認めた者」(引用元:「児童福祉法等の一部を改正する法律」(令和4年法律第66号の概要))は支援の対象となることから、年齢要件が緩和されます。

※2 東京都は、児童養護施設に入所している児童の自立に向けた支援や、施設退所後のアフターケアを手厚く行う自立支援コーディネーターを配置するほか、退所後児童の居住費支援を行うことにより、社会的養護のもとで育つ子供の自立を図る事業を展開しています。

Copyright © Tokyo Metropolitan Human Rights Promotion Center. All rights reserved.