本文

「セサミストリート」が伝えたいこと ―すべての子どもたちが「かしこく」「たくましく」 「やさしく」育つように

TOKYO人権 第105号(2025年3月31日発行)

インタビュー

吉田 麻鈴 (よしだ・まりん) さん (セサミストリートジャパン合同会社シニアマネージャー)

セサミワークショップは、「セサミストリート」をはじめ様々な活動を世界中で展開している非営利団体です。50年以上にわたり、教育、メディア、研究の3つを融合させ、心や感性を豊かにする楽しい体験を創出してきました。すべての子どもたちがかしこく、たくましく、やさしく育つよう支援するという理念を掲げ、世代を超えて親しまれるキャラクターや番組、コミュニティーへのアウトリーチ活動を通じて、150以上の国や地域で良質な教育を届けています。

HP:www.sesameworkshop.org

www.sesamestreetjapan.org

その他、Instagram, X, Facebook, TikTokでも情報を発信しています。

セサミワークショップ セサミストリートジャパン

当時のアメリカの社会問題を背景にして生まれた、子ども向けの教育番組

経済格差がもたらす子どもの学力格差を是正するために

「セサミストリート」は1969年にアメリカで生まれました。当時のアメリカは、人種差別や経済格差、移民問題など、さまざまな社会課題に直面していました。特に、黒人や移民の低所得家庭の子どもたちは、グレード1(日本では小学校1年生に相当)の時点で既に3か月分の学力の遅れがあり、その差は学年が進むにつれて広がっていたといいます。

こうした背景には、入学前にプレスクールやキンダーガーテン(幼稚園や保育園)へ通えるかどうかが大きな影響を及ぼしていました。低所得家庭の子どもたちは、そうした施設には通えず、家庭で過ごす時間が長く、テレビ視聴が主な過ごし方となっていました。そこで、テレビを活用し、すべての子どもたちに平等で、そして質の高い教育を届けようという想いから、「セサミストリート」が誕生したのです。

マイノリティーの現実を映す、前例のない設定

当時はテレビが普及し始めた頃で、子ども向けの番組には、教育的なものはなく、子どもを見下したものが多かったといいます。また、番組の作り手は大多数がマジョリティーの人たちであったため、有色人種や移民といった社会的マイノリティーの子どもたちを対象にした番組は、存在しませんでした。

そこで、「セサミストリート」では、黒人や移民の子どもたちにも親しみやすい番組作りが重要なテーマとなりました。たとえば、舞台を子どもたちが実際に生活する身近な風景であるレンガ造りの街並みに設定することで、興味を持ちやすくなるよう工夫されています。

もちろん、番組内には、子どもたちの大好きなおとぎ話やファンタジーも散りばめられており、自分の生活で実際に出会うような人たちとカラフルなモンスターたちが共存している世界観を描くこともその工夫のひとつです。

自閉症の「ジュリア」やHIV陽性の「カミ」―「子どもの権利」の尊重がもたらす深くて強いインクルージョン

100種類を超える多様なキャラクターが織り成す世界

「セサミストリート」には、100種類以上の多彩なキャラクターが登場します。「すべての子どもたちが番組の中に自分を見つけられるように」というコンセプトのもと、各キャラクターには、独自の性格、好み、家庭環境や経験、そして学習テーマが設定されています。

たとえば、「エルモ」は、好奇心旺盛でかわいらしいモンスターとして親しまれ、真っ赤な体や独特のクスクス笑いが特徴ですが、それだけでなく、自分の目線で世界を探求するという学習目標を持っています。

一方、「クッキーモンスター」はクッキーが大好きなキャラクターとして誕生しました。かつては、大好きなものを見ると衝動的に反応していた彼ですが、近年はその衝動を抑え、食べる順番を考えるなど、自らの欲望をどうコントロールするかを学ぶ姿が描かれています。こうして、どのキャラクターにもそれぞれの学習目標が設定され、子どもたちに多様な価値観や行動の指針を提供しているのです。

さらに、番組が世界中で放送されるようになると、それぞれの国や地域、時代の社会課題に合わせたキャラクターも登場するようになりました。南アフリカでは、HIV陽性のキャラクター「カミ」が、感染に対する偏見や差別に直面する子どもたちへ、「触っても伝染(うつ)らない」という明確なメッセージを発信しています。

他の国でも、アフガニスタンで女子教育に携わる女の子「ザリ」、インドで多様な文化や問題解決の楽しさを伝えている「チャムキ」など、各地域に根ざしたキャラクターが活躍しています。

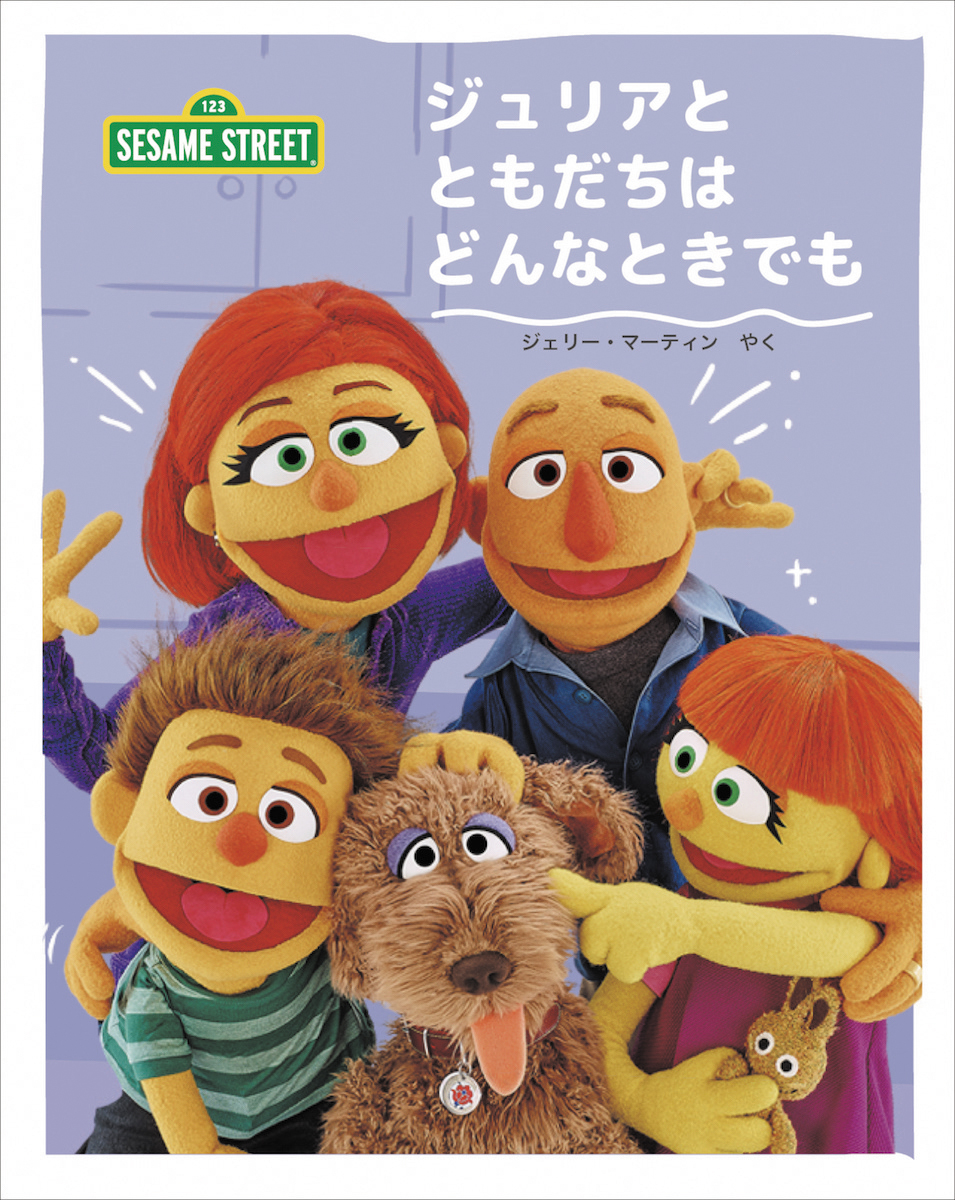

キャラクターの設定プロセスは実に入念です。まず、幼児発達の専門家、教育者、心理学者など、各テーマの専門家をアドバイザーとして迎え、カリキュラムチーム、テレビ番組制作チーム、キャラクター制作チームが連携して、キャラクターの学習テーマ、性格、背景などを設定しています。その過程には、ニーズ調査やテーマの研究、実際の子どもたちによる視聴評価といったリサーチを重ね、効果測定を経た上で調整が加えられています。たとえば、自閉症である「ジュリア」は、このプロセスに約10年を要して作られたキャラクターの一例です。

ただしここで気を付けなければならないのが、ジュリアがすべての自閉症を代表しないようにすることです。自閉症にもいろいろな特性がありますから、あくまで「これはジュリアの自閉症の特性」、といった表現を心がけています。これはジュリアに限ったことではなく、すべてのキャラクターが過剰な代表者にならないよう、注意を払っています。

カミ ザリ

チャムキ

リサーチルームで検証を重ね、子どもの視点を番組に反映する

番組では、本物のアーティストやセレブリティが登場することも大きな特徴です。その時代の文化やニーズに合わせたコンテンツを制作することで、常にリアルな体験を提供しています。

「セサミストリート」は、子どもたちにさまざまなテーマを伝える番組として、貧困、障害、人種といった難しいテーマにも、子どもたちの成長に必要であれば、決して視線をそらさずに、真摯(しんし)に取り組む姿勢を大切にしています。

その一例が「人の死」というテーマです。かつて、番組に出演していたフーバーさん役の俳優が亡くなったとき、制作陣はその現実を子どもたちにどう伝えるかを慎重に考え、番組の物語の一部として取り上げることにしました。

また、私たちは、常に子どもたちの視点に立つことを大切にしています。前述したように、番組制作では、まず専門家が集まり、台本や脚本を作成します。その後、撮影した映像を社内のリサーチルームで子どもたちに視聴してもらい、彼らの反応を注意深く確認します。リサーチルームでは、撮影映像とともに、子どもたちが好む全く異なる映像も流し、どのタイミングで目線がそれるか、どのシーンで笑いが生まれるかなどを細かく観察します。このプロセスを通じて、子どもたちが何を感じ、何を学んだのかを把握し、うまく伝わらなかった部分は修正して次のシーズンに反映させています。このように、常に子どもたちの反応を重視し、そのフィードバックを制作に取り入れています。

「かしこく」「たくましく」「やさしく」―セサミストリートが目指すもの

「セサミストリート」を制作している私たち「セサミワークショップ」のミッションは、「世界中のすべての子どもたちがかしこく、たくましく、やさしく育つように支援すること」です。子どもたちにとっては信頼できる友だちであり、大人たちにとっては価値あるパートナーでありたいという願いが込められています。

日本では、小学校を拠点に「セサミストリートカリキュラム」を展開しています。これは、セサミストリートが世界中で展開している金融教育プログラムから発展したものです。お金の大切さや貯金の重要性を伝えるだけではなく、自分の夢や将来を考える中で、お金や時間、学びがどのような意味と価値を持つのかを、小学生と共に考える取り組みでした。このプログラムは先生からの反響が非常に大きく、金融教育に多様性教育の要素を組み合わせ、「キャリア」「お金の価値」「多様性とインクルージョン」という3つのテーマをもとに、「セサミストリートカリキュラム」が生まれました。現在、全国で約2万人の小学生が、毎日このコンテンツに触れられる環境が整っています。

人権プラザとコラボし、「子どもの権利」を学ぶ場を

2023年から、東京都人権プラザとのコラボレーション企画として、「セサミストリートの仲間たちと学ぼう!子どもの権利」という特別展示を開催しています。この企画を依頼されたとき、「これは日本でぜひ取り組むべきプロジェクトだ」と感じ、アメリカ本部に伝えました。前述のとおり、「セサミストリート」は子どもたちの成長を支援し、すべての子どもたちが良質な教育を受け、自分の可能性を最大限に発揮できるようにするために生まれた番組です。だからこそ、子どもの権利は最も重要なテーマのひとつなのです。

多様性の受容と、考える楽しさが、前向きに生きる力を育む

私たちが子どもたちに伝え続けているメッセージは、大きく分けて3つあります。一つは、多様な背景を持つ人々と共に生きることの大切さです。その中で自己肯定感を育み、自分にも他者にも権利があることを認識し、互いに優しく接する大切さを伝えたいと考えています。

次に、学ぶことの楽しさと、学び続けることの大切さです。「セサミストリートカリキュラム」では、「考えることを楽しむ」という姿勢を身に着け、時代の変化に合わせながら、よりよい世界を築くために自分がどう行動すべきかを考える力を養うことを目指しています。

そして最後に、どんな状況でも希望を持ち、前向きに生きる力を育むことです。世界では危機的な状況にある子どもたちも多く、日本においても災害などで避難を余儀なくされることがあります。そんな中でも、希望を胸に前に進む力が、子どもたちの未来を支える重要な要素であると信じています。

私たちは、世界や日本のどこにいても、皆さんが自然に「セサミストリート」に出会い、その魅力に触れられるよう努めています。キャラクターのかわいらしさやストーリーの面白さ、活動への関心など、どんな入り口でも構わないので、ぜひ「セサミストリート」に遊びにきてください。そして、そこで出会う仲間たちと友だちになっていただけるとうれしいです。

インタビュー 田村 鮎美(東京都人権啓発センター 専門員)

編集 杉浦 由佳

撮影(5ページ)百代

Sesame Street® and associated characters, trademarks and

design elements are owned and licensed by Sesame Workshop.

© 2025 Sesame Workshop. All rights reserved.

吉田さんのおすすめコンテンツ

右/『ジュリアと ともだちは どんなときでも』(株式会社イマジネイション・プラス)

左/『セサミストリート シーズン54』U-NEXT にて独占配信中

Copyright © Tokyo Metropolitan Human Rights Promotion Center. All rights reserved.